Femmes sans toit ni droits

Avec ou sans enfants, parfois enceintes, souvent seules, de plus en plus de femmes sont prises en charge par le Samu social. Des associations luttent pour leur accès aux soins et aux droits.

dans l’hebdo N° 1460 Acheter ce numéro

Un petit bout d’homme ouvre la porte, vêtu d’un simple caleçon bleu. L’odeur d’humidité monte immédiatement au nez. Acre, envahissante. Il fait très chaud dans cette chambre, malgré la fenêtre ouverte. Rokia [1] a le pas lourd, les cheveux courts, le regard attentif. Un piercing à la narine, et des tatouages sur les bras. Elle a 18 ans, en fait 40. « Maman, maman, maman ! » Le garçon se roule sur le lit sans avoir l’air de souffrir de la chaleur. Il réclame l’attention de sa mère, trop occupée à discuter avec Clotilde, Aurore et Chloë, bénévoles de l’Association pour le développement de la santé des femmes (ADSF). Rokia est enceinte d’un deuxième enfant. Rencontrées durant une maraude le mois dernier, les jeunes femmes lui ont pris un rendez-vous à la maternité le 29 juin. « Mais le 29, je ne sais pas si je serai encore à Saint-Denis… » La jeune femme passe la main sur sa nuque, l’air ennuyé. « Ils vont m’envoyer un texto le 26, pour me dire ça… »

Chaque lundi, le couperet tombe, via un simple SMS. Dans cet hôtel Campanile, au cœur de Saint-Denis (93), des dizaines de personnes comme Rokia sont logées par le 115. Mais seulement pour une semaine, renouvelable jusqu’à un mois en moyenne. Le Samu social essaie de ne pas trop déplacer les femmes enceintes, mais impossible pour Rokia de se projeter sur le temps long. « Tant qu’il m’amène quelque part où il y a de la place, j’irai », souffle la jeune femme. Avant, Rokia vivait dans une famille d’accueil, aidée par la DDASS, les Affaires sanitaires et sociales. Mais à sa majorité, elle a tout perdu, et s’est retrouvée sans-abri. « Vous avez du déodorant ? », s’enquiert-elle, s’éventant tant bien que mal dans sa chambre sans climatisation. Les bénévoles fouillent dans leurs sacs, mais ne peuvent que lui proposer serviettes hygiéniques, savons, shampoings. Des produits roses, brillants, tous de qualité. « Ah non je ne prends pas ce gel douche, il sent trop le chewing-gum ! » s’amuse Rokia. Elle choisit le shampoing au lait d’amande et aux trois fleurs, respire longuement son odeur, pour oublier un temps le mélange tenace de chaleur et d’humidité qui règne dans sa chambre.

Des bruits de conversation filtrent au travers des portes grises. Le tapis rouge du couloir est sale, taché par endroits. Au troisième étage, trois réfugiés afghans passent, saluent les bénévoles. Clotilde suit la liste donnée par le réceptionniste des femmes logées par le 115. La plupart du temps, les portes s’ouvrent, « et on se retrouve tout de suite plongé dans l’intimité de la personne », sourit Chloë. La jeune sage-femme vient chercher dans ces maraudes « la bouffée d’air frais, le prolongement de la relation humaine » avec le public précaire qu’elle entraperçoit, mais n’a pas vraiment le temps d’écouter dans son cadre professionnel. Elle apprécie l’éthique de l’ADSF, association créée en 2001, dont les 80 bénévoles maraudent dans les squats, bidonvilles, rues ou hébergements d’urgence, pour accompagner ces femmes démunies sur les questions de santé, de sexualité, de maternité. Plus nombreuses qu’on ne le croit, elles représentent deux SDF sur cinq. Une proportion en constante augmentation : on comptait 17 % de femmes parmi les sans-abri en 1999, 25 % en 2004, 38 % en 2013. Des femmes rejetées vers les périphéries des villes, depuis lesquelles l’accès aux services est compliqué. Les femmes dans cette situation ont en moyenne neuf fois moins d’accès aux soins que la population en général. Aller à leur rencontre est vital. « Ici, on ne pense pas en termes de quantité, mais de qualité d’écoute », poursuit Chloë : « On peut passer une demi-heure, une heure avec quelqu’un qui a juste besoin de parler. » Et devant les sourires des maraudeuses, la parole se libère.

« Oui ça va… Non, en fait ça ne va pas du tout. » Lukaya s’assied sur le lit, arrange vaguement de la main sa longue robe colorée. « Je suis coincée ici. » La chambre est parfaitement rangée. Sur une chaise traîne le manteau de sa petite fille. « Aujourd’hui, je l’ai laissée chez des amis, au moins ils ont un appartement où il fait frais. » Lukaya montre fièrement des photos de sa petite sur son téléphone portable. Et prend le « gel douche chewing-gum » pour elle : « Les paillettes, ça va lui plaire ! » Elle raconte la nuit qu’elle a passée dans un commissariat de Bondy, avant d’atterrir ici. Pour éviter la rue. « J’ai dormi comme ça, sur un banc, avec ma fille. Quand je l’ai amenée à l’école le lendemain, elle était épuisée. » Même depuis cet hôtel, elle doit faire une heure et demie de transports en commun pour l’amener à son école maternelle : « Elle dort en cours, elle me dit tout le temps : “Maman, je suis trop fatiguée.” » Lukaya explique qu’elle a donné à sa petite le nom de sa propre mère, décédée lorsqu’elle avait 4 ans. Aux bénévoles, elle raconte son enfance au Congo, puis les cinq années passées en France sans papiers : « C’était pas facile… » Des larmes coulent le long de ses joues, elle les essuie, l’air épuisée. Elle travaille comme auxiliaire de vie, à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine. Entre l’hôtel à Saint-Denis, l’école de sa fille à Bondy, et son lieu de travail, elle en parcourt des kilomètres ! Mais elle vient de décrocher un CDI, après deux mois d’essai. « Félicitations ! », s’exclament en chœur Clotilde, Aurore et Chloë : « Ça va vous aider à trouver un logement ! » Cette fois, Lukaya ne retient pas ses larmes, et esquisse un grand sourire. « C’est vrai. Ici, ce qui m’ennuie, c’est qu’il n’y a rien pour cuisiner pour ma fille… » Seulement un micro-ondes, en bas de l’hôtel. « Aujourd’hui, je n’ai rien mangé, juste des fruits. Je le fais parce que ma fille n’est pas là… Mon assistante sociale ne me donne pas de tickets pour aller aux Restos du cœur, on se débrouille comme on peut. » Lukaya balaie la chambre du regard. « Il n’y a pas de frigo, juste une télé. Alors on regarde la télé. Moi je veux bien l’échanger contre un frigo, même petit. »

Dans la chambre d’Awa et Kadjatou, deux biberons sont posés en pleine chaleur, sur le rebord du lit. Awa aussi en a marre de ne pas avoir de frigo : « Même en acheter un pour le ramener ici, c’est interdit ! » La bouilloire pour faire chauffer le lait ? Impossible aussi. La seule prise de la chambre « ne sert qu’à recharger le téléphone. Parce que dès qu’on branche autre chose, ça fait tout sauter ! », soupire Awa. Elle montre du doigt un coin de la chambre où s’empilent un tas de vêtements, des paquets de gâteaux, des bananes. « Regardez, tout ce qui m’appartient, c’est là. Je n’ai rien. » Au-dessus de ce petit bazar, la télévision diffuse une émission de téléréalité. Les deux petits garçons d’Awa et Kadjatou s’amusent à faire des bonds sur le lit sans regarder l’écran.

Awa a gardé le fils de sa voisine aujourd’hui, pour lui permettre d’aller à son premier jour de travail en tant que femme de ménage, dans un hôtel de Roissy, dans le Val-d’Oise. « Mais alors attendez, parce que si vous êtes là pour raconter des problèmes, moi j’en ai, des problèmes ! », en profite Kadjatou. « La CAF là, ça fait trois mois que je suis allée déposer mon dossier, je n’ai toujours rien… À chaque fois, ils me demandent mon numéro d’allocataire, mais c’est eux qui ne me l’ont toujours pas donné ! » Sa copine Awa, elle, explique d’un ton calme : « J’ai arrêté la crèche, je ne pouvais plus payer. » Elle regarde son fils jouer au foot comme il le peut dans l’espace réduit de la chambre. « Je crie beaucoup, mais ça va. » Les bénévoles s’inquiètent pour son état de fatigue : en plus de son fils, qu’elle élève seule, Awa attend deux jumeaux. Mais elle est suivie comme il faut à l’hôpital, et bénéficie d’une couverture sociale. « Les femmes que l’on rencontre dans les hôtels sont en général un minimum suivies, alors on est dans un accompagnement psychologique », explique Aurore. « Dans les bidonvilles, en revanche, c’est de l’aide médicale d’urgence. Et quand on tombe sur une femme qui a la CMU ou l’AME, c’est champagne ! »

Changement d’étage. Sur les murs, le long du couloir, des affiches de la « Journée internationale des femmes » sont accrochées. Alors que les jeunes femmes au gilet jaune estampillé ADSF discutent avec Sophie, qui vit là avec son compagnon, le réceptionniste de l’hôtel les interpelle dans le couloir. « Excusez-moi, en bas, il y a une femme avec deux petits… Elle cherche un endroit où dormir ce soir, mais je n’ai plus de place. Elle a essayé d’appeler le 115 toute la journée. Vous pouvez faire quelque chose ? » Il est presque 22 heures. Clotilde, sans trop d’espoir, descend avec lui, téléphone en main. Pendant ce temps, Sophie, enceinte de six mois, raconte, avec un accent du Nord et les yeux brillants, combien Paris est triste comparée à sa jolie ville de Boulogne-sur-Mer. Ici, il faut frauder le métro parce qu’on n’a pas le moyen de se payer des tickets. « Des fois, les portes battantes se referment sur mon ventre », mime-t-elle, les mains posées sur le bébé, dont elle a déjà choisi le prénom. « Le médecin m’a dit de manger de la viande, je lui ai dit “ben, je peux pas, c’est trop cher”_, il a eu l’air désolé. »_ Chloë et Aurore lui donnent des conseils pour combler ses carences en fer.

Les deux jeunes femmes finissent par rejoindre Clotilde en bas dans le hall, pour ranger les sacs et écrire le compte rendu de la maraude. À ce moment-là, le fils de Lukaya déboule, vêtu d’un pyjama trop grand pour lui : il ressemble à un petit fantôme. Sa maman le suit, une assiette dans chaque main. Elle les fait chauffer dans l’unique micro-ondes de l’hôtel, avant de remonter dans l’ascenseur. Clotilde raconte qu’elle a réussi à joindre le Samu social pour la jeune femme sans-abri, mais qu’il n’y avait plus de place nulle part. « Elle est repartie, sans solution… Avec ses deux enfants attendus à l’école demain matin. » En été, la baisse du nombre d’hébergements du 115, en l’absence de grand plan d’urgence, se fait cruellement sentir. « Je leur ai dit de tenter leur chance aux urgences de l’hôpital », précise Clotilde. Parfois, des lits y sont à disposition pour la nuit.

[1] Les prénoms ont été modifiés.

Pour aller plus loin…

Le grand déséquilibre de l’accès à l’escalade

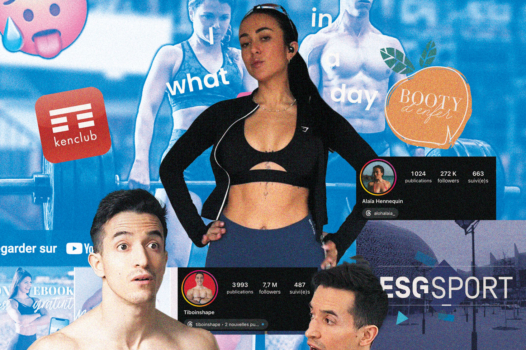

Le fitness, un business en très grande forme

Le stade de foot, laboratoire de la surveillance des foules