Flic et de gauche, « une prise de risque »

En accord avec leurs convictions, des policiers tentent d’infléchir les pratiques en vigueur ou de résister aux consignes. Mais découragement et autocensure finissent souvent par les rattraper.

dans l’hebdo N° 1551 Acheter ce numéro

Comment bloquer une banque ? Comment donner du fil à retordre aux forces de l’ordre ? Dans les locaux de Greenpeace, on forme à la désobéissance civile à tour de bras. Technique de la chenille, du tapis ou du poids mort, simulation d’arrestation… Max (1) se prête au jeu sans rechigner, il connaît les règles mieux que quiconque : il est flic.

« Flics, porcs, assassins ! », « Tout le monde déteste la police ! », « Suicidez-vous ! » Ces slogans, Max, 37 ans, les a souvent entendus depuis ses premières expériences de manifestant au lycée. Il y a neuf ans, il passe de l’autre côté de la barricade pour endosser l’uniforme bleu marine. Un rêve de gosse, mais aussi un choix militant pour « faire bouger les choses de l’intérieur ». « J’essaie de concilier mon métier et mes valeurs de gauche, c’est-à-dire l’humanisme, la solidarité, l’internationalisme, la liberté… explique-t-il en entrant dans un café. À la fin de la journée, il faut que je sois capable de me regarder dans la glace et de me dire que je suis fier de ce que j’ai fait au regard de mes convictions. »

Ici et là, comme Max, des policiers essaient de se battre pour une police plus humaine, plus proche de la population et contre la répression systématique. Si l’intention est louable, il n’est pas facile d’être un flic de gauche dans ce milieu. À la dernière présidentielle, la moitié des collègues de Max ont voté à l’extrême droite, d’après une enquête du Cevipof de 2017.

À le regarder tranquillement installé devant une limonade, la voix posée et le regard franc, on a du mal à imaginer Max parti en croisade pour changer la police de l’intérieur. Et pourtant. « Nous, les OPJ [officiers de police judiciaire], nous avons du pouvoir, sourit-il. Par exemple, c’est nous qui décidons de placer en garde à vue ou non. Dans mon service, nous avons un accord tacite : nous n’envoyons pas les personnes sans-papiers en centre de rétention. Nous devons faire comme si ces personnes n’avaient jamais existé. C’est une vraie prise de risque mais, avec les collègues, nous nous sommes auto-organisés. Nous avons créé une culture de la contestation qui n’existe pas, à la base, dans la police, et nous avons fait plier la hiérarchie plusieurs fois. » Pour aller plus loin, il ne se prive pas de titiller ses collègues : « Sur les affaires d’agression sexuelle, quand j’en entends un dire “mais en même temps, elle portait une jupe”, j’interviens. En ce moment, on discute beaucoup de la culture du viol, ça ouvre le débat, ça libère la parole. Je les pousse aussi à lire Bakounine, ça les fait réfléchir. Peut-être qu’un jour j’embarquerai tout le service dans une manif ! »

Max relate ses petites victoires quotidiennes en sirotant tranquillement sa boisson, sans remarquer la patrouille de policiers qui arpente le trottoir derrière lui, pas plus que leurs collègues à vélo, les camions de CRS ou la cavalerie qui remonte le boulevard au petit trot. « J’ai toujours revendiqué mon engagement, je suis le gauchiste du service, poursuit-il. Des collègues qui n’auraient pas osé évoquer ces idées se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls. »

Franck, OPJ depuis cinq ans, a vécu cela alors qu’il était en intervention pour un vol à l’étalage, accompagné par deux collègues « clairement pas de gauche ». Un migrant avait dérobé des tranches de jambon, le directeur du magasin voulait porter plainte. « J’ai fait semblant de remplir une déclaration, j’ai raccompagné l’homme, mais je ne l’ai pas déposé au poste, se souvient-il avec une pointe de fierté. Mes équipiers m’ont félicité, ils m’ont dit qu’ils n’auraient pas eu le courage de faire la même chose. »

Guillaume, 40 ans, est gardien de la paix depuis une vingtaine d’années. Il se souvient avoir été « un jeune militant d’extrême gauche plein d’espoir, déterminé à ne pas laisser la police aux mains d’une idéologie de droite ». Les manifestations de 1995 contre la réforme Juppé, le plateau du Larzac, le contre-G8 d’Évian… Le bleu était sur tous les fronts. Aujourd’hui, si son discours reste profondément ancré à gauche, Guillaume a dû se battre pour rester fidèle à ses valeurs. « J’ai remarqué que mon discours et mes réflexions changeaient à cause de mon travail, se souvient-il avec effroi. Je commençais à développer des idées un peu trop réacs à mon goût. Je me disais que l’immigration choisie, c’était pas mal, par exemple… Ce métier transforme. »

Une transformation logique selon Mathieu Rigouste, sociologue et militant anti-sécuritaire : « Comme d’autres institutions, la police renforce la cohésion du groupe face à une figure de l’ennemi fantasmée : les jeunes de cités ou le casseur, par exemple. Si les policiers restent entre eux, ils échappent au regard critique d’autres groupes sociaux. » Max aussi a failli déraper : « Garder un pied à l’extérieur de la police m’a permis justement de ne pas perdre pied. Questionner les pratiques policières en dehors de mon corps professionnel m’a fait tenir, m’a évité d’entrer dans une routine. Parfois, c’est impossible de remettre en cause des actes perçus comme anodins : placer quelqu’un en garde à vue par exemple. »

Cette remise en question n’est pas forcément bien vue par la hiérarchie ou les collègues. « Il y a une autocensure des policiers de gauche, explique Guillaume, le regard sombre. Quand on discute avec les collègues, on ne dit pas tout ce qu’on pense, on ne milite pas comme on voudrait, pour se protéger. Des policiers ont déjà été contrôlés en manifestation ou placés en garde à vue. C’est remonté à leur hiérarchie, qui les a sanctionnés. Si j’étais célibataire, je participerais aux actions de désobéissance civile. Mais, si je fais ça, je risque de me faire révoquer, et ce n’est pas avec le seul salaire de ma femme que nous pourrions vivre à Paris avec notre fille. » Max, lui, a trouvé la parade. Il participe régulièrement à des actions de désobéissance civile dans l’est de la France, loin de son lieu de travail, pour rester discret.

Placardisation ou, au contraire, surcharge de travail pour pousser à la faute, mutations soudaines, harcèlement moral, carrières bloquées… Les sanctions officieuses ne manquent pas non plus pour faire plier les policiers trop engagés. « Ça devient une véritable paranoïa », confie Guillaume. Dans certains commissariats, au prétexte de l’augmentation des suicides chez les forces de l’ordre, on va jusqu’à confisquer les armes de service. Franck en a été témoin : « Désarmer les “bêtes noires” dans les commissariats, c’est envoyer un signal : ce policier est dangereux pour lui-même, et potentiellement pour les autres. »

Certains policiers se méfient carrément de leurs collègues. Il y a une dizaine d’années, après sa formation, Nicolas a passé un an au sein d’une brigade affectée gare du Nord à Paris. Une très mauvaise expérience qui l’a fait quitter la police sur-le-champ. « Du haut de mes 19 ans, j’essayais d’intervenir quand je voyais mes collègues trafiquer des PV ou montrer de l’agressivité, se souvient le jeune homme, qui travaille désormais dans le social. Mais ils ont fait pression sur moi. Certains de mes collègues étaient de vrais porcs. Je ne les ai pas dénoncés par peur de représailles. J’étais seul, pas syndiqué : un mouton au milieu des loups. »

Mais que font les syndicats ? Max rit jaune. « Dans la police, il n’y a pas de syndicalisme de combat, explique-t-il avec amertume. C’est un syndicalisme corporatiste pour avoir tel grade ou telle mutation. » « Les gros syndicats évitent les dossiers polémiques, confirme-t-on à SUD Intérieur, une organisation de gauche minoritaire. Il y a une autocensure des policiers engagés à cause d’une menace permanente de la sanction, mais aussi parce qu’ils ne savent pas s’ils seront protégés par leur syndicat ou soutenus par leurs collègues. »

Comme de nombreux services publics, la police pâtit également d’une logique gestionnaire digne d’une multinationale. Entre la politique du chiffre et les suppressions de postes amorcées par Nicolas Sarkozy, les policiers ne reconnaissent plus leur métier. « La sécurité est devenue un enjeu politique, explique le commissaire retraité Jean-Pierre Havrin. Chaque semaine, telle brigade doit traiter cinq affaires. Facile en fin de soirée : trois vendeurs de shit, deux prostituées. Cinq affaires constatées, taux d’élucidation 100 %. Nous devenons des pions bons à fournir des statistiques, quitte à faire de la mauvaise police. »

Pour Guillaume comme pour Max, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase s’appelle Emmanuel Macron. « Aujourd’hui, la police est utilisée en tant que police politique, entre la répression des gilets jaunes et les rafles de vendeurs de cigarettes à la sauvette, explique vivement Max en se redressant brusquement sur sa chaise. Normalement, c’est l’OPJ qui décide du placement ou non en garde à vue. Aujourd’hui, on a des ordres. On devient des machines à placer en garde à vue. » Et il n’est pas le seul à s’opposer à la politique actuelle. En février, six OPJ d’un commissariat parisien se sont mis en arrêt maladie pendant un mois pour protester contre les instructions données par leur état-major de placer systématiquement les gilets jaunes en garde à vue. Un traitement judiciaire honteux qu’ils ont dénoncé dans un article de Mediapart.

Malgré les petites victoires arrachées au quotidien, ces flics de gauche jettent parfois l’éponge. « Ça ne fonctionne pas, rage Nicolas. On ne peut pas être de gauche dans la police, on se fait broyer. Au bout d’un moment, on a beau avoir des idéaux, on craque. Soit on plie, soit on casse. Soit on part, soit on se tire une balle. » S’il est impossible de changer la police de l’intérieur, que faire ? « Il faut la détruire ! répond Nicolas sans l’ombre d’une hésitation. Que ce soit vis-à-vis des gilets jaunes ou dans les banlieues, la police fait parfaitement son travail, elle est faite pour. Une police de gauche, c’est impossible. » « La police ne changera jamais, abonde Mathieu Rigouste. Elle est encadrée par une logique d’État qui l’utilise pour reproduire et maintenir l’ordre social. On ne changera pas la police sans changer toute la société, et on ne change pas une société sans détruire toutes ses institutions. »

Seul Franck reste fidèle au poste. Nicolas n’aura tenu qu’un an, Max et Guillaume se préparent à démissionner. « Je n’ai plus la foi, je vais partir d’ici un an ou deux, annonce Max calmement. Je suis en accord avec ce que je fais à mon échelle, mais je ne suis plus en accord avec l’institution que je représente. Si je reste, je la cautionne. » Si Guillaume a décidé de se reconvertir dans la culture, Max n’est pas près de s’éloigner de la police, bien au contraire : il démissionne pour pouvoir rejoindre pleinement les mobilisations. « J’ai atteint la limite, maintenant il va falloir aller ailleurs pour militer, et rester dans la police pourrait être handicapant », explique-t-il avec un sourire énigmatique.

(1) Les prénoms ont été modifiés.

Pour aller plus loin…

Le grand déséquilibre de l’accès à l’escalade

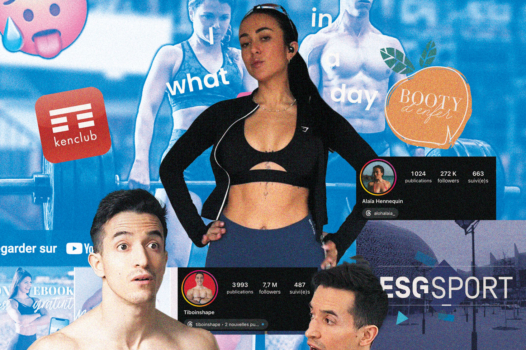

Le fitness, un business en très grande forme

Le stade de foot, laboratoire de la surveillance des foules