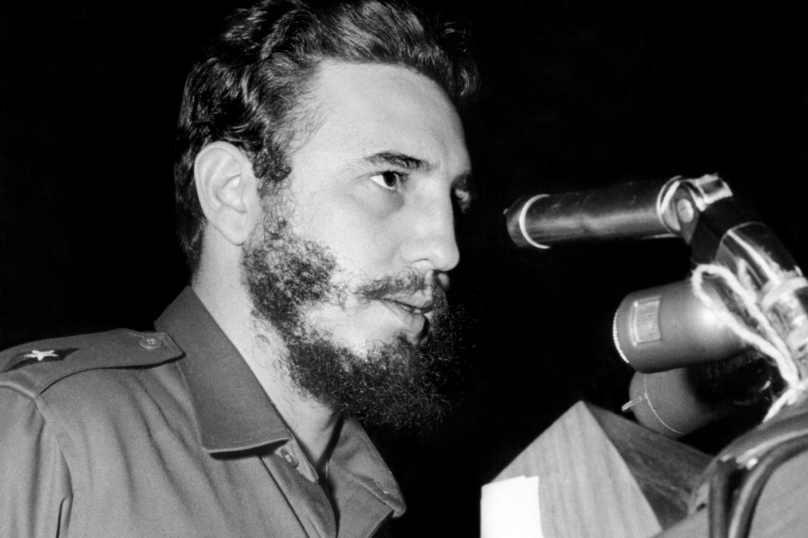

Castro ou l’ambiguïté d’une époque

Il est difficile de se forger une opinion sur la personnalité de Fidel Alejandro Castro Ruz, qui vient de disparaître ce 25 novembre, à l’âge de 90 ans. Les idolâtres de manquent pas. Mais les ennemis animés par une haine inextinguible sont plus nombreux encore, et il faut le dire, ils ont davantage la parole dans nos régions où les exilés, en France, et surtout aux États-Unis, sont rompus à l’art de la communication occidentale.

Fidel Castro porte en lui-même toute l’ambiguïté d’une époque. On ne peut le comprendre sans remonter à l’histoire, sans savoir ce qu’était le Cuba d’avant, en proie à la dictature de Fulgencio Batista, parvenu au pouvoir par un coup d’État en 1952. Mais, plus qu’une dictature, Batista incarnait la mainmise absolue des États-Unis sur l’île. Les Cubains étaient spoliés du produit de leur travail, envahis pas une culture et des mœurs qui n’étaient pas les leurs. L’expression « Cuba, bordel de l’Amérique » résumait à soi seule la considération du grand voisin du nord pour cette petite île des Caraïbes.

La révolution de 1959, dont Castro fut le principal artisan et l’incontestable leader, est donc à la fois une révolution sociale et nationale. Castro et ses « barbudos » étaient à la fois porteurs d’une aspiration de justice sociale, et peut-être plus encore, de réappropriation d’une culture et d’une dignité. Si on ne comprend pas cela, on ne peut comprendre que Castro soit resté, envers et contre tout, une figure mythique pour beaucoup de Cubains et de Latino-Américains.

L’ambiguïté du personnage naît aussi de la situation internationale. Contrairement à l’historiographie occidentale, Castro et ses lieutenants de la Sierra Maestra n’étaient pas communistes. Ils ont même affronté le parti communiste cubain qui ne voyait pas d’un bon œil ces intrus, mal identifiés et incontrôlables. Et, surtout, pire que tout, portés par une véritable ferveur populaire. Castro était si peu communiste que son premier voyage fut pour Washington, dès avril 1959, soit trois mois après la prise du pouvoir à La Havane. Richard Nixon, alors vice-président, qui le reçut, l’a défini comme « plus naïf que communiste ». Le leader cubain souhaitait alors négocier le retrait des intérêts américains moyennant certaines indemnisations.

Naïf, en effet ! En fait, dès le mois de mars, Eisenhower avait décidé de renverser le nouveau régime. Cela conduira, deux ans plus tard, alors que Kennedy est à la Maison Blanche, à la désastreuse opération de la « baie des Cochons », tentative de débarquement orchestré depuis Washingon. Le fiasco de cette opération va beaucoup contribuer à asseoir la légende de Castro, le « petit » qui résiste à « l’ogre impérialiste ».

L’embargo commercial poussera le gouvernement de Castro à se rapprocher de l’Union soviétique. Khrouchtchev sera tout heureux d’hériter d’une base avancée à 150 km des côtes américaines. Ce qui donnera la fameuse crise des missiles, en 1962, lorsque le numéro un soviétique voudra installer des missiles à Cuba. La suite était pour ainsi dire écrite. Malgré une véritable politique sociale qui aboutira à la gratuité scolaire et à un système de santé performant et accessible à tous, Cuba tombera dans la dépendance exclusive de l’Union soviétique. Difficile alors de démêler le bon grain de l’ivraie.

Que serait devenue la révolution cubaine sans l’hostilité du monde occidentale, sans l’isolement ? Quelles étaient les véritables intentions de Castro ? Sans doute étaient-elles sincèrement de justice sociale et d’indépendance. L’histoire en a décidé autrement. Le régime s’est progressivement « stalinisé », combinant de spectaculaires avancées sociales et des atteintes insupportables aux libertés, assorties d’une répression féroce à l’encontre des opposants.

Sans oublier la part du folklore sans laquelle on ne saurait parler de Castro : les discours interminables, les cigares, et une emphase révolutionnaire devenue de plus en plus insupportable à mesure que la réalité s’éloignait d’une mythologie soigneusement entretenue. Mais, comme une fatalité, l’effondrement de l’URSS en 1991 allait sceller l’échec de la révolution cubaine. Une révolution dont l’esprit était mort depuis longtemps.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

À Chypre, escalade de violences envers les étrangers

En Sicile, les damnés de la serre

La gauche grecque, du pouvoir à la marginalisation