« Irène » d’Alain Cavalier : Une femme apparaît

Dans « Irène », Alain Cavalier tente de restituer ce qui s’est joué entre sa première épouse, décédée, et lui, livrant le mystère d’une femme blessée.

dans l’hebdo N° 1074 Acheter ce numéro

Est-ce que la présence d’une femme absente fait un film ? Cette femme, Irène, la première épouse d’Alain Cavalier, a disparu il y a longtemps, succombant dans un accident de voiture en 1972. Elle ne l’a cependant jamais quitté. Le hante-t-elle davantage depuis que la mère de celui-ci est morte ? C’est ce que peut suggérer la séquence qui ouvre Irène , montrant la dépouille de la vieille femme sur son lit de mort. Mais ces images signifient davantage : juste après, Alain Cavalier filme son pied déformé par une crise de goutte, réaction somatique au décès de sa mère. Et le cinéaste, en voix off, d’opérer ce glissement-jeu de mots éloquent : « pieds gonflés, œdème, Œdipe » . Comme si l’effacement de sa mère libérait quelque chose, la possibilité d’une parole, d’un dévoilement, d’une reconnaissance envers Irène.

On ne saura pas comment il a retrouvé – par hasard ou recherchés exprès – les carnets de 1971 et 1972 où il tenait son journal intime, d’une écriture serrée, presque sans ratures. Ils seront comme les soutiens de sa mémoire tout au long du film. Alain Cavalier en lira quelques extraits, qui racontent crûment les faits, et surtout ses dispositions d’esprit et ses réactions vis-à-vis d’Irène. Il dit : « Le sel, le levain et le danger de ces carnets, c’est Irène. » Il aura même, un moment, la tentation de les passer à la flamme d’un camping-gaz pour les détruire. Heureusement, il n’ira pas jusqu’au bout de son geste. Reste une certitude sur ce qui est le plus vif et le plus brûlant : le souvenir d’Irène, incandescent.

Parenthèse : aujourd’hui, et cela depuis de nombreuses années, la caméra a remplacé le stylo. Alain Cavalier réalise des films seul, au moyen de sa petite caméra (avec pour unique collaboratrice Françoise Widhoff, sa compagne), amplement autobiographiques. Avec cette précision, que le cinéaste nous livrait à la sortie du Filmeur , son précédent long-métrage : « Pour organiser un tant soit peu le désordre absolu qui règne en moi, il faut précisément que je sorte de moi pour regarder et écouter le monde. L’intérieur et l’extérieur ne sont jamais coupés l’un de l’autre. Tout film dit autobiographique est en réalité un regard vers l’extérieur. Le Filmeur est un film introspectif, mais à travers le regard sur les autres [^2]. » Le propos est peut-être encore plus juste en ce qui concerne Irène. Il suffit, en tout cas, à expliquer pourquoi l’impudeur de ses films n’a rien de voyeuriste ou d’égocentrique. Pas plus qu’ils ne jouent sur le (faux) sentiment de complicité qu’induirait le ton de la confidence. Incontestablement, les films d’Alain Cavalier touchent le spectateur là où lui aussi peine à voir clair en lui-même. Comme s’ils éclairaient un point universel et aveugle. Mais fugacement, et à la bougie.

Reprenons. Irène raconte donc ce qui s’est joué (de l’amour, mais lequel ?) entre Irène et le cinéaste, dresse le portrait d’une femme inquiète, peu sûre d’elle-même, qu’une opération a rendue stérile, et qui est brutalement sortie de la vie. Bien entendu, Cavalier peut convoquer des récits. Par exemple, les circonstances de leur première rencontre. Ou des images qui ont valeur d’archives, comme cette séquence de la Chamade , réalisé en 1968, au temps où Cavalier faisait des films « conventionnels », ici avec Catherine Deneuve, séquence dont le dialogue a été écrit par Irène.

Le cinéaste raconte aussi, à la manière d’un flash-back, l’expérience limite, traumatique, de l’annonce de son décès. Il filme dans la maison des amis où il se trouvait alors. Irène était partie faire une balade en voiture, seule, parce qu’Alain Cavalier n’avait pas voulu l’accompagner. Les heures ont passé, l’inquiétude a monté et, dans la soirée, un coup de fil a agi comme un couperet. On sort de ce récit, pourtant porté minimalement par un plan sur un téléphone, un autre sur le jardinet devant la maison, extrêmement ému. Le cinéaste se dit « soulagé » . Il lui fallait aller au bout de ce récit, revivre ces instants. C’est fait.

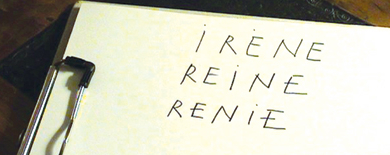

Mais comment réaliser un film sur la présence d’une femme absente, sur une absence si intense ? Irène est en continuelle quête d’incarnation. « J’attends la personne qui sera le corps de mon film » , dit le cinéaste. Il songe à Sophie Marceau pour jouer Irène. Scepticisme du spectateur qui voit le sourire publicitaire de celle-ci sur un poster. Puis le cinéaste envisage de figurer Irène par une jeune femme non comédienne. Mais « Irène est si précise, si vivante dans ma tête, finit-il par s’avouer, qu’une reconstitution avec d’autres est impossible » . Cette impossibilité s’avère féconde.

Le cinéaste multiplie dès lors les tentatives d’évocation, a recours à des trésors d’ingéniosité pour représenter Irène. C’est un traversin sur un lit, qui prend la forme d’un corps à l’abandon, lascif, comme un « animal d’attente » . Ce sont de petits étuis ou sachets hermétiquement fermés alors que le cinéaste rapporte cette parole d’Irène, femme blessée : « J’aimerais connaître mon secret. » C’est – plus incongru, assez drolatique, mais finalement saisissant – un plan sur la tête d’un palmipède au regard farouche. Commentaire de Cavalier : « Irène avait un peu ces yeux effrayés quand je la filmais, avant de se rasséréner. » Les images et la parole résonnent, vibrent, étonnent et finissent par composer un chant poétique, grave et léger. On songe parfois à la même liberté souveraine que partage avec lui Agnès Varda. Le cinéma poussé dans sa plus grande inventivité, avec presque rien. Et quand Alain Cavalier montre pour la première fois, très longtemps après le début du film, une photo d’Irène en noir et blanc, aux traits splendides, c’est plus qu’une photographie que l’on voit, c’est une femme de chair et d’os, incarnée, frémissante.

Plus il redonne vie à Irène, plus Cavalier se dénude, toujours plus vulnérable. Il approche peu à peu de la source de la brûlure. Ce n’est pas un hasard si d’aucuns lui conseillent d’abandonner son projet. Pas davantage s’il tombe, caméra à la main, dans les escaliers du métro, son visage devant être recousu, ou s’il est victime d’un zona. Il y a du danger à vouloir chercher « l’image cachée, interdite » , celle qui révélera pourquoi ce film est pour lui d’une telle nécessité. Transparaît une certaine rudesse, une brutalité, même, dont Alain Cavalier fit preuve envers Irène. Il relit une phrase de ses carnets où il dit lui avoir donné une « volée » le matin de leur mariage. Il avoue qu’à la veille de son accident, il envisageait la séparation. Il ne s’épargne pas. Il lui demande pardon. Est-ce pour cette raison que ce film, finalement, existe ? Ce serait le réduire. Comme toute image dans le tapis, celle-ci affleure, mais reste indécelable. Au spectateur de s’emparer du mystère d’ Irène. Film magnifique, aussi évident qu’insondable. Comme l’est tout amour.

[^2]: Politis n° 868, octobre 2005.

Pour aller plus loin…

Fanon l’Algérien

« Sans l’hôpital psychiatrique de Blida, Fanon n’aurait pas existé tel qu’on le connaît »

Festival d’Avignon « in » : dépassés face au présent