La Banque de Suède contre le Giec

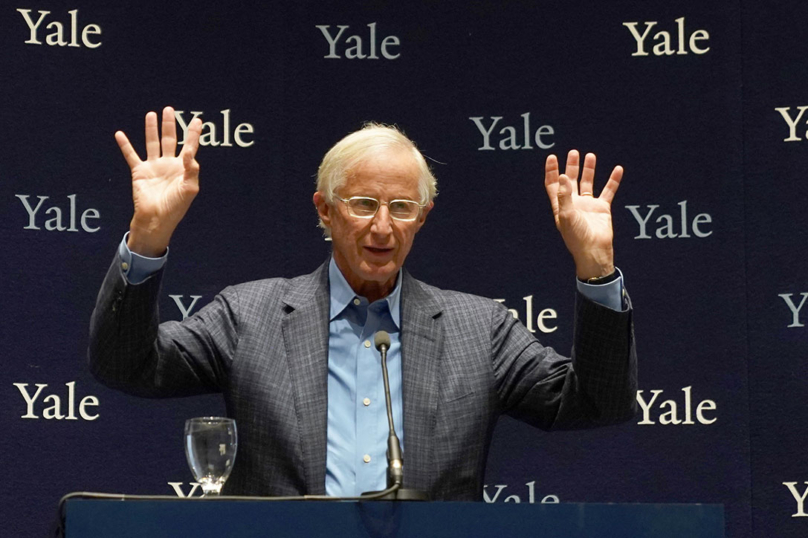

Le prix d’économie en mémoire d’Alfred Nobel récompense William Nordhaus et Paul Romer, deux théoriciens de la croissance infinie.

La Banque de Suède a décerné le prix d’économie en mémoire d’Alfred Nobel à William Nordhaus et Paul Romer le jour où le Giec a publié un rapport spécial pour dire que l’objectif de ne pas dépasser 1,5 °C de réchauffement au milieu du siècle ne serait vraisemblablement pas atteint. Les conclusions du Giec étaient déjà connues depuis près d’une semaine et, sans doute médaille d’or de l’humour vert, la Banque a couronné Nordhaus pour son travail pionnier en faveur de l’intégration du climat dans les modèles économiques, dans le but, dit la banque, de « conjuguer croissance durable à long terme de l’économie mondiale et bien-être de la planète ». En quoi consiste ce travail ?

Nordhaus fait partie de cette génération élevée par les économistes d’après-guerre qui, dans le sillage de Robert Solow, ont théorisé la croissance économique, à l’époque où celle-ci semblait éternelle. La réalité les ayant rattrapés, Nordhaus, Stiglitz et quelques autres ont essayé d’intégrer le facteur environnement dans leurs modèles, à côté du travail et du capital, seuls facteurs considérés classiquement. Salutaire, direz-vous. Trompeur en réalité. Car les facteurs sont supposés substituables : on réchauffe le climat, mais on trouvera des palliatifs techniques (comme la captation du carbone) ou des substituts (le nucléaire pour des millions d’années). Comme Nordhaus ne croyait pas trop que le marché puisse fixer spontanément des prix intégrant tous les coûts sociaux du productivisme, il se fit le promoteur d’une taxe carbone pour prendre en compte les externalités négatives.

Quoi de mieux ? Le diable est dans les détails. Nordhaus a calculé les coûts futurs du changement climatique pour en déduire, par une procédure d’actualisation, le prix qu’il faudrait attribuer dès à présent aux émissions de gaz à effet de serre (le prix du carbone, dit-on aujourd’hui). De ce calcul, il conclut que l’avenir est assuré, que la croissance peut continuer sans fin et qu’il n’est point besoin de politique volontariste. Comment s’étonner alors que la trajectoire « optimale » imaginée par Nordhaus conduise à un réchauffement de 3,5 °C à la fin du siècle ? Il a simplement oublié qu’un taux d’actualisation, s’il est plus grand que zéro, dévalue l’avenir par rapport au présent, et qu’aucun calcul, aussi savant soit-il, n’est capable de surmonter la finitude des ressources.

La Banque de Suède, en couronnant aussi Romer, le père de la dite croissance endogène, a fait coup double, car lui aussi prévoit une croissance infinie, mais pour une raison différente. Les externalités dont s’occupe Romer sont positives : le capital humain est une source inépuisable de rendements croissants. Il suffit de combiner tous les éléments du tableau périodique pour être certain des inventions humaines pendant plusieurs milliards d’années. Outre la folie de ce pronostic, ce qu’il ne comprend pas, pas plus que Nordhaus ou n’importe quel économiste néoclassique, c’est la notion de facteur limitant : un seul élément manquant dans un processus productif empêche celui-ci d’aboutir. Quand il n’y aura plus d’eau buvable, plus d’air respirable, plus de terre cultivable, quels substituts magiques la Banque de Suède soutiendra-t-elle ?

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Budget : Bayrou, boucher de l’État

Conclave : comment le Medef a planté les négociations

« La mobilisation pour les retraites n’a pas bouleversé la donne syndicale »