Protéger la nature ? Pas assez rentable…

Un décret va bientôt modifier l’esprit des parcs nationaux. Créés pour préserver la biodiversité, ceux-ci pourraient se transformer en outils de développement local. C’est tout un patrimoine naturel qui est menacé.

dans l’hebdo N° 1030 Acheter ce numéro

Les représentants et acteurs des parcs nationaux français viennent de se réunir à la Guadeloupe. Discrètement, comme s’il fallait éviter que l’opinion publique et les associations ne se posent trop de questions sur l’évolution de ces espaces engendrée par la loi de 2006. Dans un mois, un décret organisant les nouveaux conseils d’administration des parcs, avec des représentants des associations mais surtout un nombre accru d’élus locaux et régionaux, risque d’en changer l’esprit. Ces conseils d’administration devront rédiger, après d’âpres négociations, une charte d’ici à avril 2011, soumise à enquête publique avant de faire l’objet d’un décret.

Ericatus rubecula (rouge-gorge) dans le parc national de la Poudrerie, en Seine-Saint-Denis. Puygrenier/AFP

Aux inquiétudes sur le devenir de ce qui a fait jusqu’à présent le cœur de métier des parcs depuis 1960, le directeur de Parc national de France, Jean-Marie Petit, objecte qu’il « y aura des consolidations et des mises à jour, que la biodiversité reste

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

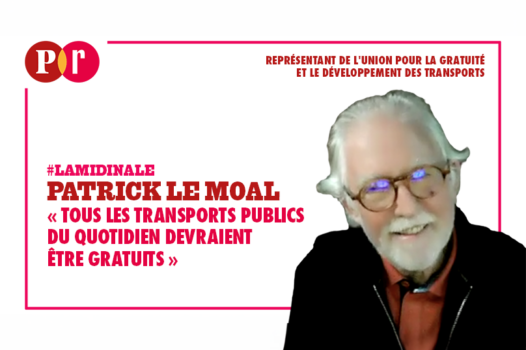

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

La pollution, un impensé colonialiste

À Hellemmes-Ronchin, « on paye pour notre mort »