La mascarade de Tarnac

Après trois ans d’enquête, David Dufresne revient dans un essai captivant sur cette ubuesque affaire de « terrorisme » qui en dit long sur la France de Sarkozy et le rôle joué par la presse.

dans l’hebdo N° 1194 Acheter ce numéro

Pendant trois ans, David Dufresnes, journaliste indépendant, passé par Libé et Mediapart, a épluché des procès-verbaux. Il s’est imprégné de l’atmosphère du plateau de Millevaches et a écumé les routes de campagne et les cafés pour rencontrer les protagonistes de « l’affaire Tarnac ».

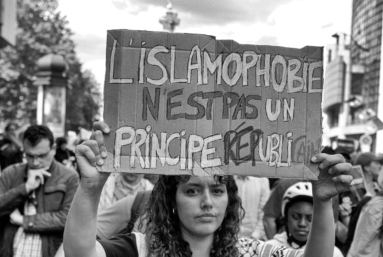

Trois ans pour faire la lumière sur « ce quelque chose qui a ripé dans la France sarkozyenne de la fin des années 2000 » , et qui continue d’inquiéter une dizaine de personnes, leur entourage, leurs voisins, jusqu’à leurs copains éloignés, sans qu’aucune pièce du dossier ne vienne le justifier. Juste un soupçon, un délit de « sale politique » , le profil idéal pour un pouvoir trop content de distinguer un ennemi intérieur qui, pour une fois, ne serait pas bronzé. « Ça nous changeait des islamos » , glissera un flic.

« Ce “quelque chose”, c’était la conjonction du politique, du renseignement, de l’antiterrorisme, de la justice et des journalistes, précise David Dufresne. […] Où s’arrête le terrorisme ? Où commence son instrumentalisation ? » Julien Coupat et les autres lui ont donné du fil à retordre : pourquoi cette enquête sur cette bande soupçonnée d’avoir participé au sabotage de lignes de TGV en novembre 2008 ? Pas des sujets faciles, les dix de Tarnac.

Des contestataires ayant choisi de s’installer au cœur de la Creuse dans une ferme entourée de roulottes, pour reconstruire avec les alentours des liens et des services de proximité – dont un petit supermarché, le Magasin général. Des militants pour les sans-papiers et contre les G8. Intelligents, fascinants. « Certains parmi les dix inculpés ont peut-être fait ce que les flics leur reprochent, d’autres auraient voulu le faire, et d’autres n’ont rien fait. Dans tous les cas, je me foutais de savoir qui avait fait quoi, ou non. Dans tous les cas, tous étaient défendables. »

David Dufresne décrit un groupe d’action organisé, pensé, pensant. Une bibliothèque « partisane » , des images de manifestations archivées. Des « militants radicaux d’une jeunesse radicale » . De quoi suffire à inquiéter les uniformes. « “En fait, les types de Tarnac, c’est des emmerdeurs”, répétait Sportster [un agent qui a bien voulu parler]. “Des gens qui pensent bien, qui pensent vite, mais des terroristes ? Non. On a très vite compris que ça n’avait rien à voir.” » Trois mille pages de dossier sur un type et sa bande dont les flics se fichaient au départ. Une machine à procédures, de la chair à fichiers. « “On a pigé que c’était politique, tout ça”, confie Sportster. […] “Ce qui se disait dans les couloirs, c’est que le petit agité, il voulait des résultats.” » Il y en a eu un peu, grâce à des informateurs. Coupat était peu aimé chez les « autonomes » , découvre Dufresne.

Tarnac, c’est aussi l’histoire d’une prise de conscience. « Sportster voulait aussi, probablement, s’acheter une conscience, analyse le journaliste. En dire un peu, pour que ça se sache. L’affaire Tarnac lui ouvrait les yeux, comme à beaucoup. Ou alors tout ça n’était encore qu’une combine ? »

Si Coupat et ses compagnons ne font pas l’objet d’une rétention de sûreté, ils sont tombés sous le coup d’une présomption de culpabilité. « Le but de leur entreprise est bien d’atteindre les institutions de l’État et de parvenir par la violence – je dis bien par la violence et non par la contestation, qui est permise – à troubler l’ordre politique, économique et social » , déclare le procureur Jean-Claude Marin lors d’une conférence de presse sur la « Cellule invisible » et le chef présumé du groupe, Julien Coupat, auteur désigné de L’insurrection qui vient (La Fabrique).

Cet ouvrage initialement signé « Comité invisible » , la police le connaissait par cœur. Alain Bauer en avait distribué des exemplaires à tour de bras. Le « monsieur sécurité » de Nicolas Sarkozy, l’homme d’affaires de l’antiterrorisme et de la vidéosurveillance – dont la société comptait, étrange coïncidence, la SNCF parmi ses clients –, le criminologue pas toujours aimé des flics, tenait L’insurrection qui vient pour « le premier texte libertaire de qualité depuis les années 1970 » . De quoi réveiller les fantasmes… et servir de support à une théorie qu’il détaille dans un livre intitulé Les terroristes disent toujours ce qu’ils vont faire : le préterrorisme existe.

Les jeunes de Tarnac n’ont pas été inquiétés comme terroristes mais comme terroristes potentiels. C’est là qu’on retrouve la théorie prédictive de l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick, dont une citation figure en exergue, qui ne pouvait que fleurir dans une France adepte de la prédiction. De la détection du gène de la délinquance à celle du terrorisme en puissance, il n’y a qu’un pas. Julien Coupat, c’est la peur que l’État se fabrique.

Tarnac, Magasin général se lit comme un polar. Enquête, rencontres, méfiance, deals, mystères, gros risques, zones grises, argot et… guerre des polices. « Pour la DCRI, l’affaire de Tarnac, ce n’était pas seulement une affaire qui tournait mal, c’était un choc des cultures entre les anciens des Renseignements généraux (RG) et les ex-agents de la direction de la surveillance du territoire (DST). » Les deux services venaient de fusionner dans la douleur. Les jeunes de Tarnac ont aussi pâti de ces égarements-là.

David Dufresne met en scène : c’est un goût, un style, sa méthode. Inspirée du Gonzo journalism, explique-t-il à Gabrielle Hallez, une des dix de Tarnac. « Gonzo » , c’est le dernier homme debout après une nuit d’alcool. C’est aussi le journaliste « embedded » qui met sur la table tout ce qui peut déformer son point de vue de manière à annuler la déformation dans le regard de celui qui le lit. Une forme d’esprit critique par renversement qui implique la mise en scène de soi jusqu’au cou. De quoi défriser les « tradi » …

Il n’empêche : si le ton est littéraire, on n’est pas dans la fiction mais bien dans le récit d’un des épisodes du quinquennat qui s’achève. Les procès-verbaux publiés en fac-similé sont là pour le rappeler, servant de balises au lecteur qui se laisserait emporter par le souffle de l’auteur : tout ceci est vrai, ces gens sont nos contemporains, nos voisins peut-être… Personne n’est étranger à cette histoire.

Pour aller plus loin…

13-Novembre : « On a focalisé le procès sur la question de la religion »

Déportation de Salah Hammouri : la compagnie aérienne El Al visée pour complicité dans une plainte

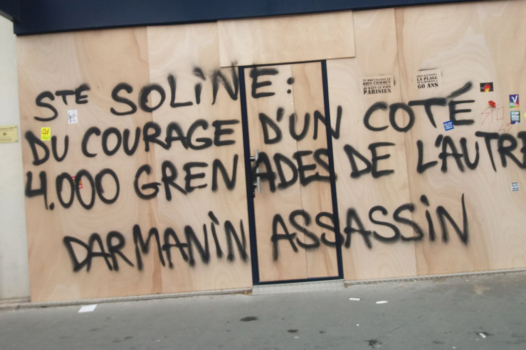

Alix*, blessée à Sainte-Soline : « Les gendarmes ont eu la permission de tuer »