Scoop raté en zone de guerre

Longtemps reporter au Monde, Dominique Dhombres évoque ici un épisode à la fois cocasse et édifiant sur la présence française au Tchad dans les années 1980.

dans l’hebdo N° 1413-1415 Acheter ce numéro

Je me suis trouvé, une fois de ma vie, dans une zone de guerre. C’était au début des années 1980. Le Monde m’avait envoyé à Abéché, dans l’est du Tchad. Cela s’était fait très vite. Le chef du service étranger m’avait convoqué dans son bureau avec un drôle de sourire. « Tu as envie de voir l’Afrique ? » J’avais accepté sans avoir la moindre idée de l’endroit où j’allais. Une semaine plus tard, j’étais à Abéché avec les envoyés spéciaux de L’Express, du Point et de l’AFP. Ce dernier m’a proposé de travailler en binôme avec lui. C’était plus facile pour les transmissions, m’a-t-il dit. Il avait l’air d’un prof de gym plus que d’un journaliste. C’était un baroudeur qui connaissait bien l’Afrique en général et le Tchad en particulier. J’ai toujours aimé ce genre-là, pataugas et treillis, toujours content, toujours prêt. J’ai été scout de France. Cela marque à vie, comme le latin.

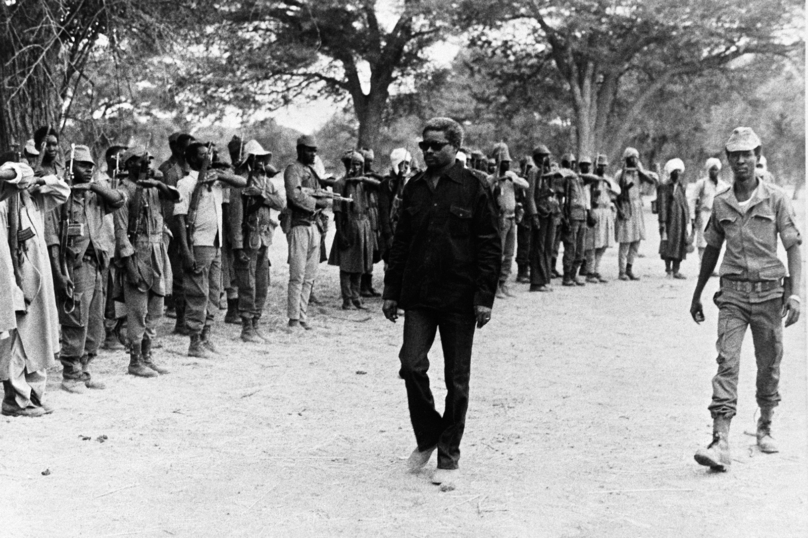

Sur le terrain, c’est peu dire qu’on n’y comprenait rien. Hissène Habré, alors président du Tchad, grand ami de la France (jugé plus tard grand criminel de guerre, contre l’humanité, etc.) était en butte à la rébellion de son prédécesseur et ennemi, Goukouni Oueddei, lequel était armé et financé par le colonel Kadhafi. Je résume à grands traits une situation géopolitique bien plus complexe, dont les tenants et les aboutissants me sont de toute façon toujours restés obscurs.

Kadhafi, soutien de Goukouni, revendiquait pour la Libye un ruban de sable caillouteux au nord du Tchad, la bande d’Aozou, qui contenait peut-être du pétrole, peut-être pas. Des experts français du Bureau des recherches géologiques et minières venaient régulièrement renifler des taches d’huile suspectes. Quand ils décelaient des nappes (pétrolières ou phréatiques) dans le sous-sol avec leurs drôles d’appareils acoustiques, ils se faisaient parfois assassiner. Toujours des Bédouins insaisissables, les assassins. -Toujours venus du nord. Kadhafi protestait, la main sur le cœur, que ce n’était pas lui le chef des assassins. Cela agaçait beaucoup François Mitterrand, qui n’en croyait pas un mot. Cela le fascinait, aussi. Mitterrand aimait bien les personnages hauts en couleur et les menteurs. Avec le colonel, il était servi.

L’empire en rose

Le colonisateur français avait jadis arbitrairement fixé la frontière entre le Tchad et la Libye. Il avait décidé que la bande d’Aozou serait tchadienne. Pourquoi ? Cela faisait plus de rose sur les cartes d’Afrique destinées aux écoles de la République. L’empire français était en rose, couleur de l’espoir, les Anglais, en vert, couleur de l’envie. Ces maudits Anglais, nos cordiaux alliés, avaient pratiquement accaparé le reste du continent, à l’exception de la tache blanche du Congo belge au milieu et des deux morceaux portugais, vers le bas, à gauche et à droite, Angola et Mozambique, en violet.

J’étais donc, à 30 ans et des poussières, à Abéché, avec l’armée française et le corps de presse, qui se réduisait à ceux que j’ai nommés plus RFI et l’envoyé spécial du New York Times, un petit rondouillard qui ne faisait pas grande impression mais qui était, de loin, le plus malin de nous tous. L’armée française était superbe. Rien que des légionnaires venus quelques jours plus tôt de Bouaké, en République centrafricaine, à quelques kilomètres de N’Djamena, de l’autre côté du fleuve Chari. Ils avaient passé le fleuve avec leurs automitrailleuses et roulé 1 000 kilomètres dans le désert pour atteindre Abéché.

Colonel Sirtaki

Tout le monde avait décidément rendez-vous à Abéché, ce jour-là. Le colonel Sirtaki, du service action de la DGSE, était là, lui aussi. Sirtaki ? C’est le surnom que je lui avais donné quand je m’étais présenté à lui, comme me l’avait recommandé mon camarade de l’AFP. « Dominique Dhombres, Le Monde », lui avais-je dit en le regardant droit dans les yeux et en avançant la main pour une poignée que j’attendais virile. Il avait souri, lui aussi, comme mon chef de service au journal, et du même sourire, m’a-t-il semblé, tout en gardant sa main derrière son dos. « Je ne suis pas là », m’a-t-il répondu sobrement. « Évitez de vous faire tuer, quand même, je devrais faire un rapport et j’ai horreur de la paperasse », avait-il ajouté. « Vous avez fait votre service militaire ? » « Affirmatif, mon colonel ! » Il m’avait lancé un regard mauvais. « Quand je vous dis que je ne suis pas là, vous comprenez ? Vous êtes sourd ou quoi ? Ils sont devenus sourds au Monde, à force de se branler ? Et d’abord comment vous savez que je suis colonel ? La prochaine fois que vous m’appelez mon colonel, je vous fous mon poing dans la gueule. C’est clair ? » « Oui Monsieur ! »

Il avait souri puis était allé pisser contre un mur en terre battue. « Il fait chaud, hein ? » Facilement 42 °C à l’ombre. Je n’avais pas répondu. On ne parle pas à un colonel des services secrets français en train de pisser contre un mur. Avec Sirtaki, j’avais vite assimilé les règles. Il parlait quand il en avait envie, à qui il voulait, et il ne fallait surtout pas lui répondre. Il n’était pas là ! C’était un peu comme un jeu scout. Le piège, c’était de lui répondre. Il ne fallait surtout pas, puisqu’il n’était pas là et qu’il parlait aux murs de terre battue, aux -palmiers, aux ânes, aux chameaux, aux chèvres et aux chiens, mais à aucun d’entre eux en particulier, et surtout pas aux journalistes. Il était très bien, le colonel Sirtaki. Il jouait un rôle. Moi aussi, d’ailleurs.

La nuit est tombée brutalement à Abéché. Nous dormions tous. Sirtaki est entré dans la masure en terre battue servant de dortoir à la presse (RFI, l’AFP, L’Express, Le Point, le New York Times et deux free-lance : un Belge et moi) pour réveiller tout le monde d’un très martial : « Debout là-dedans ! » Il était calme, Sirtaki. Mais il était porteur de mauvaises nouvelles. Les forces de -Goukouni (l’ennemi de la France, cette année-là) -prendraient Abéché à l’aube. Les légionnaires français se repliaient en ce moment même en escortant le préfet de région, le maire d’Abéché, deux missionnaires et je ne sais plus combien de dignitaires en boubous, tous d’un calme olympien, et même marmoréen.

Personne ne parlait. Même les deux missionnaires, des pères blancs, ne répondaient pas à mes questions. Ils ne parlaient, en dialecte local, qu’aux locaux. Lesquels ne me voyaient tout simplement pas. Entouré de tous ces Noirs immenses et de ces deux pères blancs, j’étais brusquement devenu invisible. Inaudible aussi, apparemment.

Le légionnaire mutique

Je ne comprenais pas ce silence, dur comme du béton. Mon père me l’a répété mille fois pendant mon enfance : « Tu comprends vite, mais il faut t’expliquer longtemps. » J’ai un peu de mal avec la réalité. Pour un journaliste, c’est ballot. Ils avaient tous reçu des consignes de Sirtaki. On ne parle pas à la presse ! Celui qui parle ne sera pas évacué par l’armée française.

L’évacuation a eu lieu dans un silence total pendant la nuit. Pleine lune, m’a-t-il semblé. Sirtaki nous avait mis entre les mains d’un légionnaire mutique. À deux heures du matin, montre en main, le mutique retrouve la parole et demande à la cantonade au corps de presse, réveillé, debout et sac à dos : « Qui veut partir ? » Tout le monde part, sauf l’AFP, le New York Times et moi. Quel imbécile ! Mine de rien, j’étais assez professionnel, à 30 ans. J’ai drôlement changé, et pas en bien.

Le dépenaillé a la main leste

C’est ainsi qu’au petit matin, dans une ville désertée par les autorités, les troupes de -Goukouni sont entrées sans tirer un seul coup de feu. Nous avons été convoqués, sans ménagements excessifs, par un dépenaillé qui nous a dit que Goukouni lui-même nous attendait dans le bureau dévasté du préfet de région, qu’il avait investi. Quand je dis sans ménagements, c’est une litote et cela ne l’est pas. J’ai reçu, de la part du dépenaillé, un coup de bâton sur la tête en guise de bonjour. Même punition pour mon camarade du New York Times.

Le baroudeur de l’AFP a eu droit à un traitement particulier en rapport avec ses états de service antérieurs : un coup de poing dans le visage et deux ou trois coups de pied dans les côtes, appliqués avec beaucoup d’élégance par le dépenaillé. Il faut dire que le dépenaillé n’avait pas de chaussures. Nous avons appris par la suite qu’il était une sorte d’attaché de presse de Goukouni. Je l’ai revu bien des années plus tard à Paris, muni de mocassins dernier cri.

Il m’a semblé que ce passage à tabac était tout à fait symbolique. Une sorte de ballet. Je n’ai ressenti aucune douleur à la tête. Et l’AFP m’a dit qu’il avait à peine senti les pieds nus de l’attaché de presse sur ses côtes. C’était une mise en scène. En fait, Goukouni était ravi d’avoir sous la main l’AFP, le New York Times et Le Monde. Surtout le New York Times, auquel il n’avait encore jamais eu affaire. Et l’AFP, bien sûr, une connaissance de longue date, qu’il savait proche à la fois d’Hissène Habré, son adversaire juré (qui était aussi son cousin, disait-on), et de l’armée française, son ennemie. Le Monde, il ne le calculait pas bien. « Vous avez les moyens de transmettre ? », m’a-t-il demandé. « Avec le matériel de l’AFP », ai-je cru intelligent de répondre. C’est ainsi que j’ai raté l’entretien avec Goukouni qui a rendu célèbre, pendant vingt-quatre heures, un de mes confrères.

Le surlendemain, l’armée française reprenait Abéché à coups de canon et réinstallait les autorités qui avaient fui deux jours plus tôt : le préfet de région, le maire de la ville, les deux pères blancs, les divers muftis ou soufis, et le même groupe, aussi noble de maintien, mais infiniment plus loquace, de dignitaires en boubou.

J’avais raté un scoop et retrouvé mes camarades du corps de presse. Les pères blancs confessaient à Dieu vat. Il paraît que nous avions échappé à la mort. J’avais l’impression d’avoir participé à un ballet dont j’ignorais les figures et dont je n’avais même pas entendu la musique. La chute d’Abéché et sa reprise faisaient les titres des journaux dans le monde entier. L’envoyé spécial du Monde n’avait pas grand-chose à raconter qui fasse la différence.

Je n’ai jamais revu Sirtaki. Il a été promu général quelques années plus tard, m’a-t-on dit. Tout le monde considérait qu’il avait fait un excellent travail au Tchad. Je ne saurais en dire autant.

Pour aller plus loin…

En Louisiane, Trump révise la mémoire de l’esclavage

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face