La société palestinienne dans la « culture » carcérale

Stéphanie Latte Abdallah nous livre une enquête impressionnante sur le système des prisons israéliennes et ses conséquences.

dans l’hebdo N° 1660 Acheter ce numéro

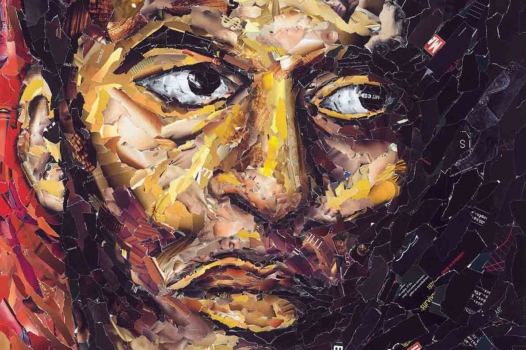

© MAJDI FATHI/NurPhoto/AFP

Depuis l’occupation de la Cisjordanie en 1967 et le début de la colonisation, 40 % des hommes palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Autant dire que la question carcérale, qui touche de près ou de loin toutes les familles, est devenue un fait de société. « Nous sommes les enfants de la prison », résume un Palestinien dans le patient travail d’enquête mené par l’anthropologue Stéphanie Latte Abdallah. Cette Histoire de l’enfermement en Palestine, écrite avec le rythme et le souffle du reportage, n’aborde pas seulement le sujet sous l’angle de la répression, mais en tant que phénomène global. C’est son originalité. La prison étend sa toile sur tous les aspects de la vie sociale et produit ses effets jusque dans la sphère intime. Un flux permanent s’organise entre le « Dedans » et le « Dehors ». L’auteure met en évidence ce qu’elle appelle une « citoyenneté carcérale ». Malgré l’isolement et les tracasseries imaginées par l’administration israélienne, les prisonniers ne perdent jamais le contact avec la société. Leur action entre les murs, comme les grèves de la faim, mobilise le Dehors. Les dirigeants de la résistance, dont le plus fameux d’entre eux, Marwan Barghouti, renforcent leur influence et les mouvements politiques ont chacun leur « branche prison ». Leurs revendications, comme le droit à un téléphone, donnent lieu à des manifestations dans la rue.

L’anthropologue interroge aussi des effets plus inattendus de cette « culture » de la prison qui imprègne la société. Elle parle d’une « héroïsation » du prisonnier. Avoir été détenu confère un véritable statut. Le caractère massif du phénomène n’épargne pas les femmes, avec parfois des effets paradoxaux, décrits par l’une d’elles : « En prison, on était libres intérieurement […]_. Toutes les choses qui retiennent les femmes socialement : les voisins, les gens qui parlent sur vous, se fâchent, la mère… tout cela ne nous concernait pas. »_ La prison comme lieu d’émancipation ! En creux, on aperçoit une critique de la société palestinienne. Dehors, l’éloignement des hommes fait aussi peser sur les femmes les responsabilités sociales et familiales.

L’enquête de Stéphanie Latte Abdallah nous conduit évidemment au cœur du système répressif israélien. On voit s’exercer l’arbitraire qui produit sur les détenus un sentiment de précarité et d’insécurité permanent, et fait planer sur le Dehors une menace de tous les instants. Les détentions de longue durée sans jugement, « spécialité » israélienne, et la responsabilité collective défient tous les principes du droit. L’auteure décrit des audiences d’où elle extrait cet échange aigre-doux qui dit beaucoup : un juge demande à un accusé pourquoi il a avoué un crime qu’il dit n’avoir pas commis. La réplique fuse : « Si tu avais été, ne serait-ce qu’une heure, en interrogatoire, tu aurais avoué avoir tué Rabin. »

La Toile carcérale, Stéphanie Latte Abdallah, Bayard, 492 pages, 31,90 euros.

Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »