Fragile protection internationale

Article paru

dans l’hebdo N° 954 Acheter ce numéro

dans l’hebdo N° 954 Acheter ce numéro

C'est à l'Organisation internationale du travail (OIT) que réside le seul outil juridique international défendant les droits des « peuples indigènes et tribaux ». Il s'agit de la Convention 169 (C 169), en vigueur depuis 1991, dont trois articles notamment traitent de la protection de leurs territoires. Elle

Envie de terminer cet article ? Nous vous l’offrons !

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Vous préférez nous soutenir directement ?

Déjà abonné ?

Temps de lecture : 2 minutes

Pour aller plus loin…

Parti pris • 25 février 2026

Inondations : réparer ou prévenir ?

Alors que l’extrême droite impose ses thèmes dans le débat public, des inondations historiques frappent la France dans une indifférence inquiétante. Ces catastrophes, loin d’être de simples aléas, révèlent nos choix politiques, nos renoncements et l’urgence de changer de modèle.

Par Pierre Jacquemain

Reportage • 19 février 2026

Agriculture responsable : que peuvent les petites communes ?

Certaines collectivités tentent de se réapproprier la politique agricole à l’échelle communale. Pour lutter contre la disparition des petites fermes, et favoriser une alimentation bio et locale.

Par Vanina Delmas

Entretien • 18 février 2026

abonné·es

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

La présidente de l’association Mountain Wilderness France bataille avec d’autres citoyens pour que les Jeux olympiques d’hiver 2030 n’aient pas lieu en France. Dans son livre Réinventons la montagne, elle imaginait trois scénarios pour les territoires montagneux, dont un qui anticipe la raréfaction de la neige et imagine un avenir écologique des stations de ski.

Par Vanina Delmas

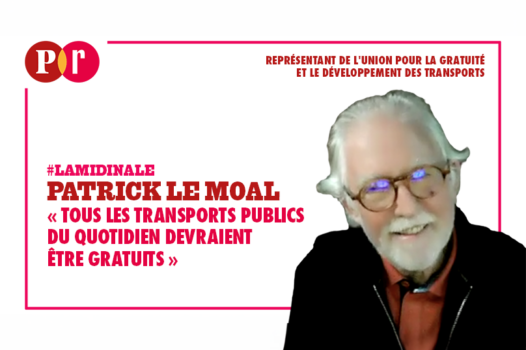

La Midinale • 13 février 2026

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

Patrick Le Moal, représentant de l’Union pour la gratuité et le développement des transports (UGDT), est l’invité de « La Midinale ».

Par Pablo Pillaud-Vivien

Best of

Les plus lus

1

La mort effroyable de Quentin Deranque et l’inversion morale du débat public

2

Némésis : la dissolution nécessaire que personne ne mentionne

3

En Haute-Savoie, des pompiers volontaires sanctionnés après avoir dénoncé du harcèlement

4

Procès FN-RN en appel : Marine Le Pen coule et embarque les coaccusés avec elle

Les plus partagés

1

Affaire Deranque : interdire le savoir, le piège de l’ordre public contre les libertés fondamentales

2

« La mort de Quentin Deranque témoigne d’une grave défaillance de la puissance publique »

3

Comment la France légitime l’expulsion des sans-papiers qu’elle fabrique

4

Pont de Gênes : le cri de colère du grand-père d’une victime