Requins des mers

dans l’hebdo N° 978 Acheter ce numéro

On en parle rarement, tant la réputation de l'animal semble lui assurer une protection suffisante : les requins vont mal, pêchés en excès sur toute la planète, jusqu'à menacer gravement la survie de certaines espèces. Plus largement, ce sont les poissons à cartilage, raies et requins, qui sont concernés. Des scientifiques, réunis en colloque à Brest jusqu'à dimanche

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

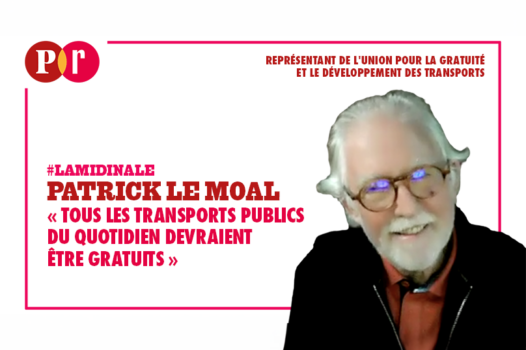

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

La pollution, un impensé colonialiste

À Hellemmes-Ronchin, « on paye pour notre mort »