L’Équateur empoisonné

Les Amazoniens réclament réparation à Quito pour les dommages causés par l’extraction du pétrole. Une activité florissante qui profite surtout aux firmes étrangères.

dans l’hebdo N° 994 Acheter ce numéro

«Voyez, c'est impossible de boire cette eau-là, elle est contaminée. » Fani Cumbicos, une jeune paysanne de Poso Lobo, concession de la société pétrolière française Pérenco, en Amazonie équatorienne, agite un bâton dans une mare végétale. Elle avait l'habitude d'y recueillir son eau de consommation. Mais le bout de son branchage débusque des reflets moirés révélant la présence d'hydrocarbures et de produits chimiques. « Mon fils de 10 ans et mes filles de 8 et 6 ans ont des maux de tête » , se plaint-elle. Elle-même n'a plus la santé pour aller travailler sur les marchés des villages. « Nous avons alerté la firme qui a pompé, mais le pétrole est toujours là, en dessous. »

Des plaintes de ce genre, l'Office du comité des droits de l'homme d'Orellana, dans la capitale régionale Coca où vivent de nombreux indigènes et colons attirés par les activités du pétrole , en recueille une demi-douzaine par semaine. Depuis des années, les associations environnementalistes et indigènes dénoncent des incidences

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

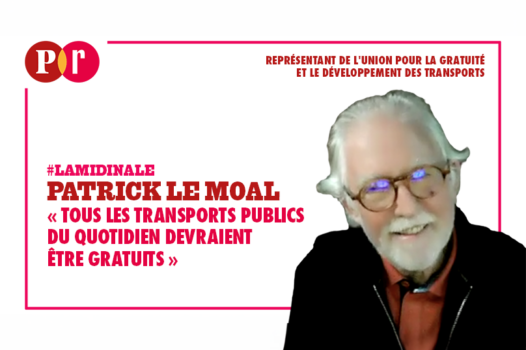

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

La pollution, un impensé colonialiste