« Nous avons pris la Bastille, pas la Sorbonne »

Avec quelques pionniers, l’écrivaine Hélène Cixous a imaginé la révolution « Vincennes » dans un monde universitaire conservateur.

Témoignage.

dans l’hebdo N° 1000 Acheter ce numéro

Un cours sauvage dans les jardins des Tuileries, le 21 mars 1972, pour protester contre le manque de place dans les locaux. / MICHEL HERMANS/COLL CMV

ILS SONT NOMBREUX CEUX qui se disputeraient volontiers l’honneur et le plaisir d’avoir inventé l’université de Paris-VIII, alors que l’esprit de Mai 68 commençait à refluer sous les coups d’une Assemblée nationale où les députés de droite avaient raflé la mise électorale, semblant renvoyer aux poubelles de l’histoire ceux qui venaient d’occuper les rues et d’ébranler le gaullisme. Après avoir enquêté et rassemblé nos souvenirs, nous avons estimé qu’Hélène Cixous tenait la corde, épaulée notamment par le spécialiste des sciences de l’éducation Michel Debeauvais, le doyen de la Sorbonne Raymond Las Vergnas, l’historien Jean-Baptiste Duroselle et le philosophe Jacques Derrida. C’est donc à celle qui imposa en France les études féminines que nous avons demandé de nous raconter la gestation et l’installation de cette université dont elle rêvait depuis qu’elle avait commencé à enseigner à Bordeaux, en 1966.

« Quand je disais à mes collègues qu’ils étaient asservis à des “patrons” et

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie

« La mort de Quentin Deranque témoigne d’une grave défaillance de la puissance publique »

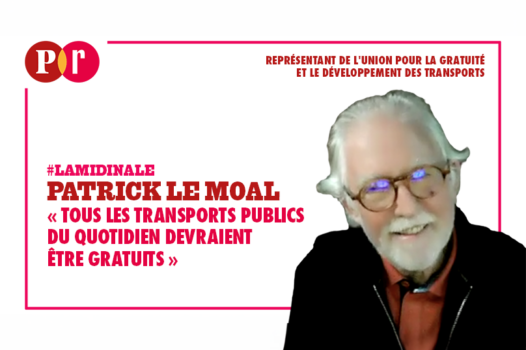

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »