Chères nourritures terrestres

dans l’hebdo N° 1003 Acheter ce numéro

Allons-nous tous mourir de faim ? Les récentes émeutes dans plusieurs pays du Sud nous ont rappelé que le temps des famines n’était pas si lointain, même en Europe… Pour ces pays, tout le monde s’accorde maintenant à penser que la meilleure solution est de développer une agriculture vivrière familiale fondée sur les ressources locales traditionnelles en semences, savoir-faire et engrais ^2. Il y a bien encore quelques nostalgiques de l’agro-industrie pour préconiser le

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

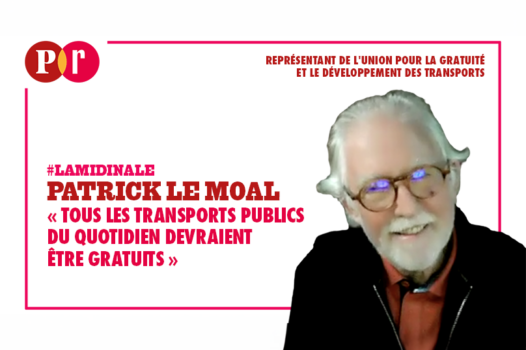

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

La pollution, un impensé colonialiste

À Hellemmes-Ronchin, « on paye pour notre mort »