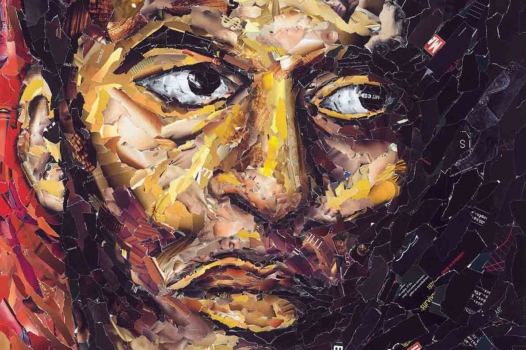

Hrant Dink, l’Arménien qui rêvait de réconciliation

Dans ses « Chroniques », ce journaliste analysait les effets du génocide de son peuple.

dans l’hebdo N° 1130 Acheter ce numéro

Il est difficile rester indifférent à la lecture de ces Chroniques d’un journaliste assassiné . Le recueil d’articles de Hrant Dink, paru deux ans après sa mort et aujourd’hui traduit en français, est d’abord le témoignage d’un homme qui a toujours voulu travailler pour la démocratie et la vérité. L’itinéraire de ce journaliste arménien vivant en Turquie résume à lui seul toute l’histoire de son peuple. À travers son infatigable engagement, son regard lucide et jamais sentimental, il nous invite à la compréhension d’une des pages les plus noires de l’histoire du XXe siècle : le génocide des Arméniens. Sans jamais cesser de chercher la voie de la difficile réconciliation entre Turcs et Arméniens, « deux peuples proches mais deux voisins lointains » , comme il le disait dans un autre ouvrage [^2].

Hrant Dink avait fondé en 1996 Agos, le premier journal bilingue turco-arménien, qu’il a dirigé jusqu’à sa mort, en 2007, advenue par la main d’un extrémiste nationaliste turc. Agos , en arménien, signifie « sillon », dans lequel on jette la semence en espérant que le fruit puisse naître. Toute sa vie il a voulu être cette semence de paix, de dialogue, de justice et de vérité. Une vérité souvent gênante parce qu’elle n’épargnait personne : ni les États-Unis ou l’Union européenne, ni les États du Proche-Orient et encore moins ceux du Caucase.

Gênante aussi parce que Dink avait mis sur un même niveau son identité arménienne et sa citoyenneté turque, pour démontrer qu’une fraternité humaine est possible si on respecte l’identité de chacun.

Mais Hrant Dink reprochait aussi au peuple arménien de s’être refermé sur la question du génocide, associant « quasiment sa volonté de vivre à la résolution de la question historique de l’injustice perpétrée par la Turquie » . Car, s’il admettait que la principale condition d’une réconciliation entre la Turquie et les Arméniens restait la reconnaissance par la Turquie du génocide de plus d’un million d’Arméniens entre 1915 et 1916, il dénonçait chez certains Arméniens la tentation d’exploiter indéfiniment, et d’abord pour des raisons politiciennes, la souffrance passée de son peuple. Il l’appelait donc à « assumer la souffrance et [à] la porter avec dignité : si nous ne sommes pas capables de cela, nous continuerons à vivre enchaînés au regard et à la compassion des autres, et nous serons alors devenus de véritables captifs » .

S’il a souvent comparé le génocide des Arméniens à celui des Juifs, ce fut pour en pointer une différence essentielle : contrairement à la Turquie, l’Allemagne a reconnu ses fautes, permettant ainsi aux Juifs de retrouver un certain équilibre. Aussi, « le monde a privé les Arméniens de la compassion dont il a fait preuve envers les Juifs, après le génocide. Et cela a causé le plus grand dommage à l’identité arménienne » . Mais, à partir de ce constat, il appelait son peuple à se prendre en main : « Le monde arménien ne peut pas rester fixé à un unique objectif consistant à attendre que la réalité soit reconnue par le monde et par la Turquie. » Il faudra donc qu’il « parvienne à s’extraire de l’emprise exercée par sa composante identitaire turque » , ce qui constituerait « la solution la plus réalisable, car elle ne dépend que de la volonté des Arméniens » . Même si le journaliste continuait d’exhorter la Turquie à reconnaître le génocide, « pour ne pas entrer en Europe avec ce cadavre sur les épaules »…

Hrant Dink travaillait donc d’abord à l’établissement d’une mémoire commune : en commençant par se comprendre mutuellement, en vivant les uns avec les autres, en respectant les souffrances de chacun. Un discours de paix et de réconciliation qui n’a cessé de déranger le pouvoir turc, qui a souvent essayé de le faire taire. Notamment en 2006, lorsqu’il a été condamné à six mois de prison pour « dénigrement de l’identité turque » . Épuisé par cette épreuve, Hrant Dink écrivait dans sa dernière chronique, datée du 12 janvier 2007 : « L’année 2007 sera sans doute une année encore plus difficile que celle qui vient de s’écouler. Qui sait à quelles injustices il me faudra être confronté ? » Il mourra abattu de deux balles le 19 janvier, au pied de son immeuble.

[^2]: Deux peuples proches, deux voisins lointains. Arménie-Turquie, Hrant Dink, traduit du turc par Emre Ülker et Dominique Eddé, Actes Sud (2009), 208 p., 19 euros.

Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »