À contre-courant / La fin des gains de productivité

dans l’hebdo N° 1243 Acheter ce numéro

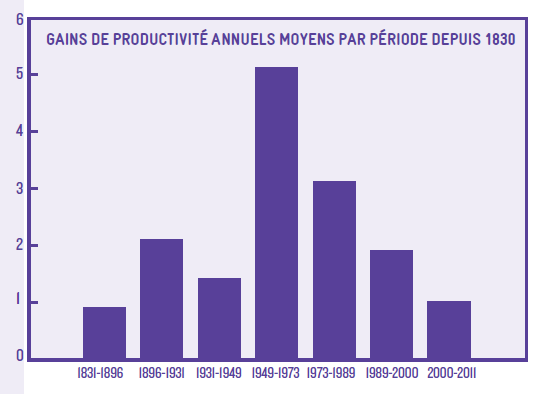

On s’achemine vraisemblablement vers la fin des gains de productivité globaux du travail dans les pays « riches ». Ce serait une bonne nouvelle pour le bien-être, pour l’emploi et plus encore pour les écosystèmes. Les trente à quarante années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale auront été une période unique dans l’histoire, moins « glorieuse » qu’on l’affirme puisque c’est alors que l’humanité, droguée aux énergies fossiles, a franchi sans s’en apercevoir les seuils « soutenables » d’émissions de gaz à effet de serre par habitant et d’empreinte écologique par personne. Les tendances du passé (voir graphique [^2]) ne disent rien du futur, mais elles devraient faire réfléchir sur les causes de ce déclin désirable, qui s’accompagne du déclin de la pertinence de ce concept chéri des économistes de (presque) tous bords. Il a eu son heure de gloire avec la vive progression des quantités produites dans l’agriculture et l’industrie. Produire toujours plus de quantités avec toujours moins de travail était vu comme une « libération ». Or, c’était aussi toujours plus de matières premières, d’eau, de pollutions, d’émissions et d’addiction consumériste.

Ce mouvement a permis l’essor d’activités de services, soit désormais entre 75 et 80 % de l’emploi. Le concept de productivité y est le plus souvent dénué de sens, et dangereux. Que veut dire « gains de productivité », sinon perte de qualité dans l’enseignement, la santé, la recherche, l’action sociale, les services aux personnes âgées, les banques, les assurances, le conseil, etc. ? La « transition » écologique et sociale devrait viser le partage des gains de qualité et de durabilité, loin de la logique productiviste du fordisme. Certes, on aura encore des gains de productivité dans certaines activités, certains souhaitables, d’autres détestables. Mais, globalement, il faut en finir aussi bien avec la quête perpétuelle de gains de productivité qu’avec celle de compétitivité.

[^2]: Source jusqu’en 1989 : Marchand et Thélot, Économie et Statistique, novembre 1990.

Chaque semaine, nous donnons la parole à des économistes hétérodoxes dont nous partageons les constats… et les combats. Parce que, croyez-le ou non, d’autres politiques économiques sont possibles.

Pour aller plus loin…

« Les inégalités de richesse sont les inégalités des chances de demain »

Quand l’excès d’épargne nuit

Rupture conventionnelle : le prix de la « flexicurité »