De Mesrine à Gainsbourg

Explosions sociales, nouveaux riches et montée des exclusions, nouvelle scène musicale, punk, rock et variétés décadentes, l’œil de Terrasson et la noirceur de Daeninckx font retour sur une drôle d’époque.

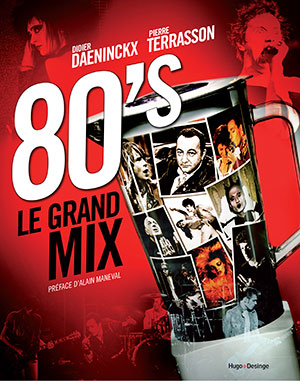

Tout commence avec Broussard , un 2 novembre 1978, porte de Clignancourt, une BMW criblée de balles, un corps désarticulé, sanguinolent, grenade à la main : Mesrine. Terrasson est sur place, au milieu des confrères et des badauds. Le départ d’une intrigue où un détective, commandité par une mystérieuse Madame Chikako, va épier les faits et gestes du photographe, ses courriers, son téléphone, ses déplacements. Avec Les années 80, le grand mix , Pierre Terrasson et Didier Daeninckx inventent un nouveau genre : le polar-photo-rock.

S’ensuit une plongée au cœur des années 1980 , éclairées par Coluche, Choron, le Carmen à Pékin, en 1982, symbolisant l’ouverture de la Chine à l’Occident. La Fête des radios libres et les débuts de Téléphone avec Higelin, le post-punk en vitrines à Chelsea. En noir et blanc, avec Captain Sensible et Robert Fripp, Taxi girl et The Cure, Gainsbourg, période Peter Tosh, ou encore les Clash. La couleur avec les Garçons bouchers, attablés et rougis, le concert SOS Racisme à la Concorde, Bashung et Bergman. Flash-back sur la scène indé, avec la Mano Négra, la Souris déglinguée et Gogol Ier, le Palace et la Maladrerie.

Les années 80, le grand mix , entre espoir et désespoir, livre une vision électrique et éclectique d’une période singulière, qui se cherche et où les valeurs du passé n’ont plus de sens. Après Giscard et les chocs pétroliers, viendront les années fric et les revendications sociétales, la famine en Éthiopie et la forêt d’Amazonie, les Restos du cœur et la Marche pour l’égalité. Un éclairage en zone obscure, où chacun retrouvera ses petits.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »