Cannes : La palme d’or du chauvinisme

Le palmarès du festival, avec des prix discutables pour la plupart, fait la part belle à un cinéma français très inégal, oublie le beau film de Nanni Moretti et reflète le faible niveau de la compétition.

dans l’hebdo N° 1355 Acheter ce numéro

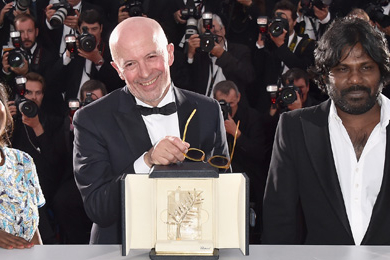

Après avoir fait acte de solidarité et de camaraderie en regrettant les coupes que le budget de la culture a subies quand Jean-Marc Ayrault était à sa place, Manuel Valls va-t-il bientôt intégrer l’équipe des critiques du « Masque et la Plume » ? La question est légitime tant Matignon semble devenu le dernier endroit où l’on cause littérature (sur le dernier Houellebecq, par exemple) ou cinéma. Pas forcément très élaborés, les avis du Premier ministre, puisqu’ils tiennent dans les 140 signes d’un tweet, mais abondants, ses jugements esthétiques se mêlant à son chauvinisme – car ses compliments ne sont allés qu’aux films français récompensés au palmarès [^2]. Et il avait de quoi faire ! Joel et Ethan Coen, les présidents du jury, avaient-ils revêtu la fameuse marinière chère à Arnaud Montebourg lors des délibérations ? Ou bien ont-ils eu (un peu trop) en tête la phrase inaugurale du délégué général du festival, Thierry Frémaux, à propos de la « belle année » du cinéma hexagonal, lui qui avait placé pas moins de 5 films français sur 19 dans la compétition ? Résultat : la palme d’or pour Dheepan, de Jacques Audiard, et les prix d’interprétation à Vincent Lindon, pour son rôle dans la Loi du marché, de Stéphane Brizé, et à Emmanuelle Bercot, pour celui qu’elle tient dans Mon Roi, de Maïwenn (ex æquo avec Rooney Mara, au casting de Carol, de l’Américain Todd Haynes). Le déluge patriotard qui a recouvert l’annonce des prix semble avoir étouffé le sens critique de bien des observateurs. La preuve : on s’est aussi complu à encenser un palmarès qui ferait la part belle aux exclus de la société. Ce qui n’est peut-être pas aussi sûr que cela.

Reprenons. À tout seigneur tout honneur : de qui Dheepan (Jesuthasan Antonythasan) est-il le nom ? D’un Tamoul, traumatisé par les atrocités de la guerre civile au Sri Lanka, à laquelle il a participé. Il arrive en France avec une jeune femme, Yalini (Kalieaswari Srinivasan), et une petite fille, Illayaal (Claudine Vinasithamby), les trois se présentant comme une famille alors qu’ils ne se connaissent guère. Après une ellipse audacieuse, les voici installés et dotés d’un boulot (on ne sait trop par quel miracle) dans une cité, en banlieue, tenue par une bande de dealers. Jacques Audiard a radicalisé le dispositif de mise en scène en plaçant face à face la « famille » des trois Tamouls, qui apprennent à se connaître (voire à s’aimer), et les dealers. Les autres habitants sont inexistants, on ne sent même pas leur présence hors champ. Ce qui réduit donc la banlieue à une bande de malfrats. Yalini venant faire le ménage et la cuisine chez leur chef (Vincent Rottiers), les relations qui s’instaurent entre eux, faites de respect, sinon de confiance, apportent une complexité bienvenue mais éphémère. Et anecdotique, au vu d’un finale qui place sur un pied d’égalité la guerre civile sans merci au Sri Lanka et la « jungle » des banlieues, si ensauvagée qu’elle crée des états d’urgence et appelle le recours à la force. Une telle représentation ne peut que conforter la stigmatisation déjà grande que subissent ces territoires en déshérence.

Le prix d’interprétation à Vincent Lindon ne souffre d’aucune contestation. Il est au service d’un film à la fibre véritablement sociale, la Loi du marché, où il a dû se mettre au diapason de comédiens non professionnels. Il n’en va pas de même avec Emmanuelle Bercot. Cette récompense ressemble à un camouflet – pourquoi ignorer Cate Blanchett, rayonnante dans Carol de Todd Haynes, quand on distingue son indissociable partenaire, Rooney Mara ? – autant qu’à une méprise : pour quelles raisons lui préférer une actrice en roue libre dans l’accablant Mon Roi, sinon pour honorer en même temps Emmanuelle Bercot en tant que réalisatrice de la Tête haute, qui a fait l’ouverture de la sélection officielle, considéré par certains comme une œuvre « engagée » là où elle se met sans distance du côté de l’autorité ? L’esprit critique. C’est sans doute ce qui manque le plus durant cette quinzaine cannoise, non pour condamner ou encenser des œuvres – cela, le système médiatico-promotionnel le pratique toute l’année –, mais pour analyser avant de crier à l’« événément ». On espère que le grand prix attribué au Fils de Saul, de Laszlo Nemes, permettra de reconsidérer ce film, annoncé comme un « choc » par Thierry Frémaux avant le festival, et portant désormais le label « approuvé par Claude Lanzmann ». L’ingénieuse trouvaille de mise en scène du cinéaste – filmer en gros plan son personnage principal (interprété par Geza Röhrig) pour tenir l’arrière-plan dans le flou – ne résout pas toutes les questions éthiques. D’autant que Nemes, dont c’est ici le premier film, n’hésite pas à jouer la carte du spectaculaire (par la bande-son, le suspense, la contraction scénaristique…), clouant le spectateur dans son fauteuil. Le prix du jury va à The Lobster, du Grec Yorgos Lanthimos, typique de ces « world fiction » cinématographiques à la mode, avec casting international (ici mené par Colin Farrell) et sentiments frelatés destinés à supporter l’export (ici une satire à peine voilée des sites de rencontres sur le mode « l’amour doit rester aveugle »). Youth, de l’Italien Paolo Sorrentino, racontant les amertumes du troisième âge, avec Michael Caine et Harvey Keitel, entrait lui aussi dans cette catégorie. Quant à Chronic, du Mexicain Michel Franco, dans lequel Tim Roth interprète un infirmier en soins palliatifs, il n’a rien de plus sympathique malgré son prix du scénario. Le film inflige au spectateur un traitement si cruel qu’on est en droit de se demander si le cinéaste ne se venge pas sur lui d’avoir opté pour un sujet si lourd.

Avec Lindon, Hou Hsio-hsien est le seul à avoir reçu une récompense justifiée : le prix de la mise en scène pour The Assassin. Le cinéaste taïwanais, qui n’avait pas tourné depuis huit ans, est revenu avec une œuvre ciselée, offrant de la Chine du IXe siècle et de ses combats au sabre une vision d’une puissance plastique époustouflante. Sans doute, à mesure qu’il avance, le film paraît n’être obsédé que par la perfection de sa propre beauté. Mais la proposition formelle est très singulière, ce qui ne fut pas denrée courante dans une compétition où les sujets saturaient l’espace. Un autre Asiatique, le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, a proposé un film plus merveilleux encore, Cemetery of Splendour, où les questions métaphysiques sont en symbiose avec les hallucinations visuelles. Mais le film s’est retrouvé dans la sélection Un certain regard, décision incompréhensible, sinon pour lui barrer le chemin d’une seconde palme.

Le palmarès reflète donc assez bien le faible niveau de la compétition, d’autant que le jury a décidé de faire l’impasse sur Mia Madre, de Nanni Moretti, film de deuil d’une dignité absolue, alliant les larmes au rire, qui méritait la palme. On aura donc toujours raison de se méfier des déclarations « fières à bras » d’avant festival de la part de ses responsables, légitimant l’intraitable sélection qu’ils ont effectuée en arguant des quelque 1 800 films visionnés. Tout cela accouchant d’une souris en termes d’exigence cinéphilique et faisant regretter certaines exclusions. Mais les sponsors, ces marques partenaires longuement citées par le président du festival, Pierre Lescure, en ouverture de la conférence de presse d’avril, ont, eux, été repus en stars, leurs têtes de gondole. La machine tourne bien, donc. Qu’à cela ne tienne, les vrais joyaux n’étaient pas absents de Cannes. Ils se trouvaient un peu à l’Acid, dont Volta a terra, du Portugais Joao Pedro Placido (voir ci-contre), et beaucoup à la Quinzaine des réalisateurs, où on a pu voir l’Ombre des femmes, de Philippe Garrel (voir page précédente), Trois Souvenirs de ma jeunesse, d’Arnaud Desplechin, El Abrazo de la serpiente, du Colombien Ciro Guerra, Fatima, de Philippe Faucon, ainsi que les trois épisodes de plus de deux heures chacun d’une aventure visuelle et conceptuelle unique, une métaphore politique à la dimension d’une odyssée, les Mille et Une Nuits, du Portugais Miguel Gomes.

[^2]: Soyons juste, Manuel Valls a aussi salué le grand prix attribué au Fils de Saul . Mais l’a-t-il vu ?

Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Festival d’Avignon (in) : l’arabe dans tous ses éclats

« Jeunesse (retour au pays) », une parenthèse non enchantée