Arabie saoudite : Incohérences occidentales

La France s’est montrée discrète après les exécutions à Riyad. Il faut dire que d’importants contrats viennent d’être conclus.

dans l’hebdo N° 1385 Acheter ce numéro

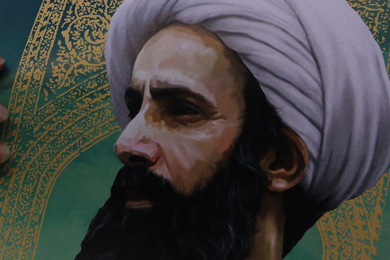

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les capitales occidentales ont fait preuve de retenue après l’annonce de l’exécution de 47 opposants au régime saoudien, tous qualifiés de « terroristes », dont le dignitaire chiite Nimr Baqer al-Nimr. La France a fait le service minimum en « déplorant profondément » les exécutions et en rappelant son « opposition constante à la peine de mort, en tous lieux et en toutes circonstances ». Dans le même temps, l’Allemagne s’inquiétait timidement de la « tension croissante […] dans la région ». Réactions visiblement coordonnées avec Londres, qui a employé dans son communiqué les mêmes mots que le Quai d’Orsay pour manifester son opposition à la peine de mort « en tous lieux et en toutes circonstances et dans tous les pays ».

Les États-Unis et l’ONU ont également exprimé leur « inquiétude » face au risque d’escalade, à un moment où Téhéran et Riyad sont déjà opposés dans les conflits au Yémen et en Syrie. En revanche, l’exécution de Nimr Baqer al-Nimr a en effet provoqué une réaction très vive, et prévisible, de l’Iran. À Téhéran, l’ambassade saoudienne a été mise à sac par des manifestants, ce qui a entraîné la décision de Riyad de rompre toutes relations diplomatiques avec le grand voisin chiite. L’embarras des capitales occidentales s’explique en partie, bien sûr, par le contexte régional. L’Arabie saoudite et l’Iran sont engagés dans deux conflits où ils s’affrontent par procuration. La résolution de la crise syrienne, en particulier, n’est envisageable que si l’Iran, allié du régime Assad, et l’Arabie saoudite, proche de plusieurs factions de l’opposition syrienne, accordent leurs points de vue. L’exécution de Nimr Baqer al-Nimr complique évidemment la situation. De même, la guerre civile au Yémen, qui oppose des rebelles houthis, armés par l’Iran, aux partisans du régime actuel, soutenus par Riyad et l’Égypte, ne peut trouver de solution sans l’accord des deux grandes puissances régionales. Mais l’embarras de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis a évidemment d’autres causes plus profondes, et qui renvoient à l’incorporation, dès les années 1930, de l’Arabie saoudite dans le camp occidental, contre le bloc soviétique. En toile de fond, le pétrole. Dès 1933, le roi Abdelaziz octroie une concession à la compagnie américaine Standard Oil, qui installe une sorte de colonisation économique. La dépendance aux hydrocarbures conduira les grandes puissances à limiter leur ingérence, et même leurs critiques, vis-à-vis du régime féodal saoudien. Lequel peut bien décapiter en public, fouetter ou lapider, et tenir les femmes dans une condition inférieure, sans susciter autre chose que des protestations de pure forme. Un système moyenâgeux qui n’a pas seulement des effets sur la population, mais diffuse aussi dans tout le monde arabe une idéologie wahhabite obscurantiste, inspiratrice des versions jihadistes du salafisme. Ce qui fait de l’Arabie saoudite la grande contradiction des Occidentaux, aux prises avec un jihadisme qu’ils disent combattre tout en l’entretenant par leur indulgence coupable.

La France de François Hollande et de Manuel Valls n’est pas la dernière à s’accommoder de cette incohérence. Pas question de froisser l’ami saoudien, qui vient de financer l’achat de 24 Rafale par l’Égypte et de signer pour plusieurs milliards d’euros (entre dix et trois, selon les versions) de contrats arrachés en deux temps par le Président et son Premier ministre, lors de leurs visites dans la capitale saoudienne en mai et en octobre. La France fait tout pour profiter du refroidissement des relations entre le régime saoudien et Washington, à la suite de la signature par les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. Ce n’est vraiment pas le moment de se fâcher pour une quarantaine d’exécutions…

Pour aller plus loin…

En Louisiane, Trump révise la mémoire de l’esclavage

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face