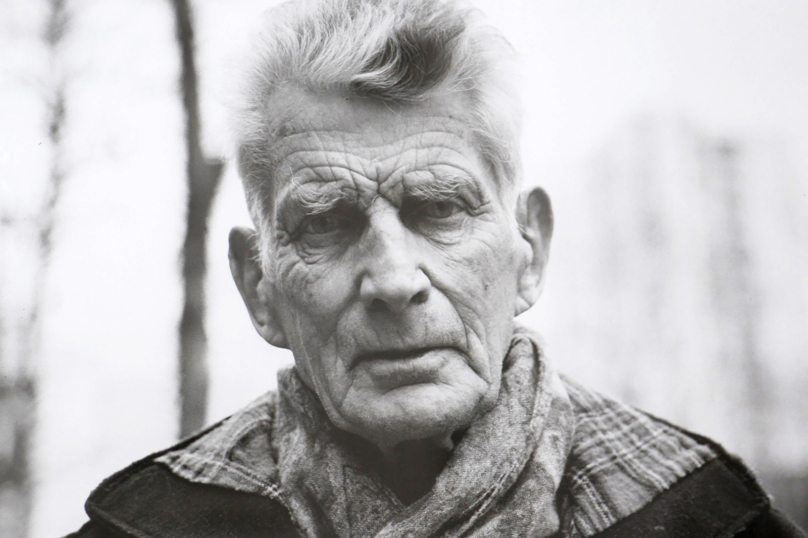

Beckett face à la gloire

Le troisième tome de sa correspondance, entre 1957 et 1965, montre l’auteur heureux et malheureux après le triomphe d’ En attendant Godot.

dans l’hebdo N° 1436 Acheter ce numéro

L’édition française des Lettres de Samuel Beckett en arrive à son troisième volume. On pouvait penser que ce serait le dernier, mais la correspondance de cet écrivain qui parlait peu est considérable. Il faudra encore un ou deux tomes pour l’épuiser, le nouveau regroupant les années 1957-1965.

Pour qui a lu les épisodes précédents, on avait laissé Beckett – disons Sam, pour nous placer dans une familiarité qui ne lui aurait guère plu, sauf si l’on en était arrivé à partager le même whisky et à parler de rugby et de tennis – au moment où avait eu lieu la création d’En attendant Godot à Paris, en 1953, puis à travers le monde. Voilà que cet auteur confidentiel, dont les livres ont longtemps été refusés avant d’être édités et de se vendre chichement, fait parler de lui et reçoit toutes sortes de -propositions des sphères anglophones et francophones.

Il a quitté son Irlande natale depuis longtemps. Il habite Paris et Ussy-sur-Marne. Il a une -Dauphine, puis une 2CV, oublie souvent de mettre le disque de stationnement, paye des contraventions, se crispe contre la guerre d’Algérie et, dans l’ombre, prend le parti d’amis victimes de l’OAS. Il écrit toujours difficilement. Il n’est un joyeux drille, buvant et blaguant beaucoup, que lorsqu’il quitte son attitude d’ermite. Le reste du temps, il voit la vie en noir. Le 30 novembre 1959, il écrit à son ami Robert Pinget : « Je travaille avec beaucoup de mal – de plus en plus. J’ai vu tout d’un coup la “chose” très clairement pour la première fois, c’est plutôt gênant qu’autre chose, et ça fout en l’air une grande partie de ce que j’avais fait déjà. [Il écrit ce qui s’appellera Comment c’est, NDLR.] Il faudrait pouvoir se dire ça ne presse pas, et ne donner le bon à tirer qu’avec le dernier soupir. »

Mais la gloire arrive. Il faut savoir accepter ce qui a quelque sens et fuir ce qui vous dévore. Pour refuser les invitations et les contrats déplaisants, c’est un maître ! Il envoie paître bien des gens. Il se concentre sur ses amis les plus proches, la traductrice -Barbara Bray, le metteur en scène new-yorkais Alan Schneider, l’auteur suisse de Paris Robert Pinget. Quel ange il est, avec Pinget ! Il adore ses textes, les soutient, essaie de les faire prendre à l’étranger, traduit en anglais la pièce La -Manivelle. Même sa relation avec son principal metteur en scène français, Roger Blin, qui révéla Godot, s’assombrit ; ils n’entreront pas en conflit, mais l’entente se dégradera quelque peu. Il regarde sans passion les œuvres de Genet et de Ionesco enflammer le public. Il défend avec ténacité la première pièce de Duras, Le Square, etmanifeste beaucoup d’intérêt pour -Fernando Arrabal.

Ainsi, au fil des années, on voit Beckett se faufiler loin du succès, exiger qu’on ne change pas un mot ni une didascalie, écrire douloureusement, travailler avec Jérôme Lindon, fréquenter (assez peu finalement) les théâtres et réaliser son seul film, avec Buster Keaton âgé, Film. L’ensemble possède un regard très étonnant sur la vie intellectuelle et politique, car décalé, car effrayé par la menace que le monde en marche fait peser sur une solitude.

Cette énorme édition, assurée par George Craig et toute une équipe anglo-américaine, est un modèle du genre. L’appareil critique est riche et très éclairant. Évidemment, parmi ce qui relève de l’histoire française, on peut noter des broutilles : Georges Neveux, qui aida à faire connaître Godot avant que la pièce ne soit jouée, n’est pas un critique mais un auteur dramatique. Cette correspondance n’en est pas moins une somme en marche. Beckett est là, comme dans sa fiction, l’artiste qui décape à l’extrême les faux-semblants.

Lettres III (1957-1965), Samuel Beckett, traduction de l’anglais (Irlande) Gérard Kahn, Gallimard, 832 p., 58 euros.

Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?

« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération