L’islam pluriel de John Tolan

L’ouvrage, savant mais accessible, de l’historien est un superbe plaidoyer contre les essentialismes.

dans l’hebdo N° 1709 Acheter ce numéro

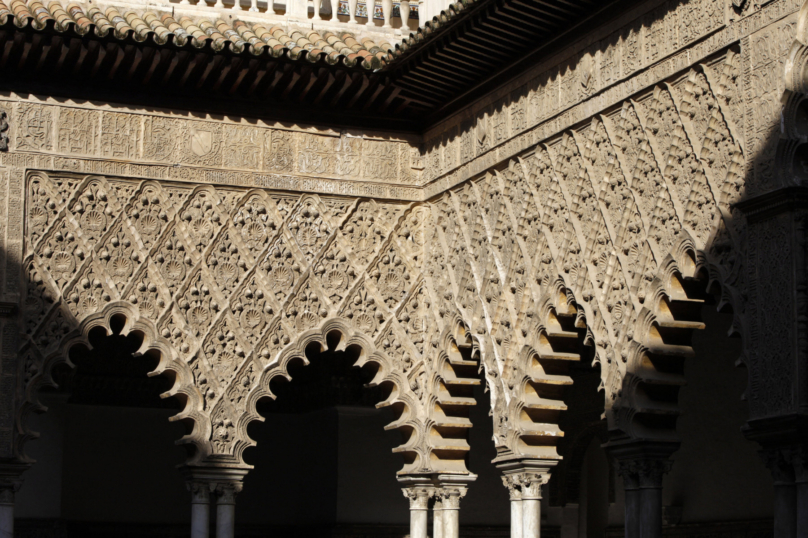

© Leemage via AFP

Comprendre l’islam est devenu chez nous, qu’on le veuille ou non, un enjeu de société. En nous plongeant dans une histoire infiniment complexe qui fait un sort à tous les essentialismes, l’ouvrage de l’universitaire franco-américain John Tolan y contribue superbement. Toute l’histoire de l’islam, d’abord enchâssé dans le monde chrétien, est ici celle d’une dualité entre ouverture et rigorisme identitaire. Il y a la division entre chiites et sunnites, sorte de querelle d’héritage à la mort du Prophète au VIIe siècle, mais il y a surtout « une pluralité d’opinions de juristes, de théologiens, de mystiques ». Dès le califat des Omeyyades, nous dit Tolan, l’expansion vers l’Occident ouvre l’islam à des influences multiples. C’est dans ces riches années, vers 696, que le texte définitif du Coran est établi.

Mais c’est le califat issu de la « révolution abbasside » qui, un siècle plus tard, donne naissance à une civilisation réellement multiconfessionnelle. Ce qui est remarquable, écrit Tolan, « c’est la connaissance mutuelle des textes sacrés : le patriarche chrétien tire des arguments du Coran et le calife musulman de la Torah et des Évangiles ». On traduit les Topiques d’Aristote en arabe. Les poètes célèbrent le vin et l’amour. C’est le temps des Mille et Une Nuits. Les IXe et Xe siècles seront ceux d’un rayonnement culturel de portée universelle. L’autre « large mouvement culturel et intellectuel impliquant des penseurs et écrivains musulmans et chrétiens » sera évidemment la Nahda (la Renaissance), qui vient démentir, au XIXe siècle, l’image orientaliste d’un islam incompatible avec la science. Cet islam réformé sera « la clef de la résistance à l’agression française et britannique ».

La suite est une longue histoire de luttes anticoloniales. Avec les guerres de libération, la dualité millénaire prend « la forme d’une opposition sur les modèles politiques à adopter dans les pays nouvellement indépendants, faite de confrontations entre une vision spirituelle de l’islam et un modèle légaliste ». Nous voilà de plain-pied dans notre époque. Ce qui frappe, en lisant Tolan, ce sont les choix des Européens, hostiles aux nationalistes de la Nahda, mais alliés aux intégristes saoudiens, dépositaires depuis le XVIIIe siècle d’un islam sectaire que la complicité occidentale a transformé en « nouvelle orthodoxie sunnite exportée dans le monde entier ». Tolan pointe les contradictions d’une France « laïque en métropole et communautariste dans les colonies ». On tirera profit des pages sur les diverses significations du voile ou sur l’islam politique des Frères musulmans, qui conçoivent « un exercice du pouvoir consensuel et collectif » face à l’intégrisme saoudien. L’historien ne verse jamais dans une vision irénique de l’islam, mais il montre combien les choix occidentaux ont favorisé les courants les plus sectaires. Savant mais toujours accessible, l’ouvrage de Tolan invite aussi à un examen de conscience.

Nouvelle Histoire de l’islam John Tolan, Tallandier, 332 pages, 22 euros.

Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »