Santé mentale : l’alcool n’est pas votre ami

L’autrice et journaliste Anna Toumazoff pointe les tabous qui pèsent sur l’alcool, trop souvent perçu comme code social de la fête ou du réconfort.

dans l’hebdo N° 1856 Acheter ce numéro

De plus en plus de personnes se détournent de l’alcool, fatiguées de l’anxiété des gueules de bois, des discussions qui tournent en rond avec des gens qui ne nous intéressent pas tant, des mots qui sont allés au-delà de la pensée et des confidences poussées trop loin, de la fatigue qui s’accumule et des interactions artificielles.

On n’a pas besoin de s’anesthésier avec une telle constance dans une société qui va bien. Je ne dis pas qu’il ne faut aucun palliatif face à ce monde qui s’écroule, je dis qu’il est curieux que l’on normalise que l’entrée dans l’âge adulte et tous ses rites de passage soient ainsi arrosés d’alcool, comme s’il fallait apprendre à se servir de cette béquille pour tout le reste de notre vie. Pourquoi n’apprend-on pas plutôt aux jeunes comment gérer leurs émotions et passer les étapes positives et négatives de l’existence sans avoir besoin de le faire dans un état second ?

Mon arrêt de l’alcool est parti d’un « pourquoi ? », et ce sont surtout les réactions des autres qui m’ont donné des réponses.

J’ai beaucoup aimé boire à outrance pendant des années, mais depuis un an et demi que j’ai arrêté, j’ai l’impression de découvrir la vie et ses secrets. J’ai trompé mon cerveau en lui disant que je faisais une pause de six mois seulement, pour découvrir enfin la vie sans, mais momentanément seulement. La pilule était plus simple à avaler, et il me semblait évident de reprendre ma consommation au bout du terme choisi. Les désagréments seraient plus simples à affronter que les questions.

Je consommais de l’alcool par réflexe, quand il fallait rapidement choisir quelque chose à boire, célébrer une bonne note ou la nouvelle année, oublier la pluie qui dure ou des amours ratées, se rassembler. Sans jamais me questionner. Mon arrêt de l’alcool est parti d’un « pourquoi ? », et ce sont surtout les réactions des autres qui m’ont donné des réponses.

J’ai cessé de boire sans jamais avoir de « problème avec ça ». Sans aide ni médicale ni psychologique, j’ai décidé un soir d’août 2023 que le verre que je levais était le dernier, et m’y suis tenue. À ce moment-là, c’est pour les autres que c’est devenu un problème. Comme si mes réponses à leurs questions sur le pourquoi du comment étaient un miroir insolent tendu à leurs propres comportements, comme si mon profil banal de consommatrice d’alcool normale cachait quelque chose, un vice qui justifie que moi je me questionne mais que les autres n’aient pas à le faire.

Pour les personnes de 50 ans et plus, ma décision très personnelle de ne plus boire semblait un affront.

Depuis que j’ai décidé de devenir « pas drôle », voire « chiante », j’ai souvent été pointée du doigt comme si c’était pour les gens que mon arrêt était inconfortable. Pour ceux-là, majoritairement des personnes de 50 ans et plus, ma décision très personnelle de ne plus boire semblait un affront. Au contraire, aux gens de 30 ans et moins qui m’entourent, ma réflexion semblait complètement normale, puisqu’on pense constamment le bien-être avec soi et dans la société.

La fracture générationnelle est impressionnante. Est-ce que les gens plus âgés que moi pensent qu’il est trop tard pour changer, ou trop douloureux de ne réaliser tout ça qu’à présent ? Aux gens de mon âge et plus jeunes, sensibilisés aux enjeux de santé mentale et fort politisés, cette impossibilité de se questionner semble un manque de liberté. En France, où les lobbys alcooliers ont empêché la promotion du dry january, la consommation d’alcool semble un grand tabou – contrairement à toutes les autres drogues. Pourquoi ?

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

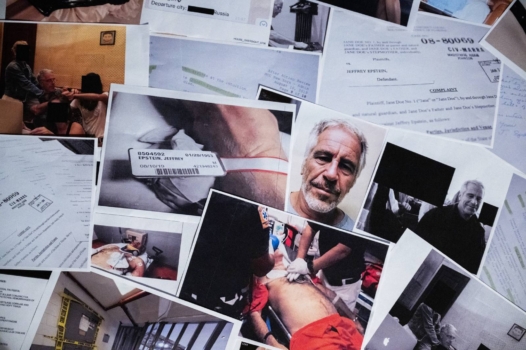

Affaire Epstein : le trop-plein du trauma

Derrière Epstein, la violence des hommes

Pourquoi Némésis salit le combat du peuple iranien