Sly Stone, itinéraire d’un génie

Un documentaire, sa bande originale et la parution d’un concert inédit remettent l’artiste au cœur de l’actualité des musiques noires.

dans l’hebdo N° 1858 Acheter ce numéro

© DR

Mise à jour le 11 juin 2025

Fondateur dans les années 1960 du groupe mixte et multiracial Family Stone, Sly Stone est mort le 9 juin à l’âge de 82 ans. Comme l’écrivait Pauline Guedj dans cet article récent – que nous republions pour l’occasion – « si le génie de Sly Stone aboutit à sa gloire, c’est aussi ce talent hors-norme qui le mènera à sa chute ».

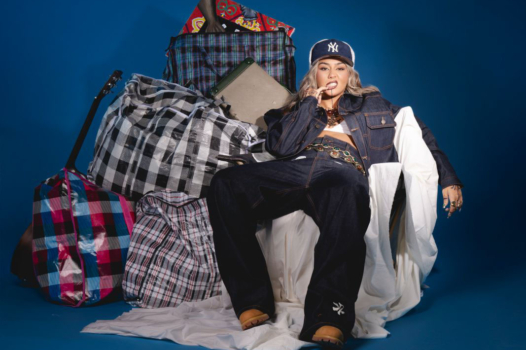

Lorsque l’on évoque le musicien américain Sly Stone, alias Sylvester Stewart, une quantité d’images contrastées se bousculent. D’un côté, un artiste flamboyant, chapeau vissé sur ses cheveux mi-longs et torse bombé, dirigeant d’une main douce mais précise son groupe Family Stone, l’un des plus grands de l’histoire du funk. De l’autre, un homme rongé par ses addictions, bafouillant pendant les interviews et opposant à son interlocuteur de longs silences embarrassants.

D’un côté, un musicien, seul en studio, qui, malgré ou avec ses souffrances, produit une nouvelle musique grâce à un jeu révolutionnaire avec des boîtes à rythmes et des sons préenregistrés. De l’autre, un homme vieilli avant l’heure, posant devant l’entrée de la caravane qu’il habite, ruiné par ses obligations auprès des impôts américains et par les magouilles des maisons de disques. Le destin de Sly Stone est le récit romantique d’une gloire suivie d’une déchéance, de la fulgurance créatrice qui donne naissance au gouffre.

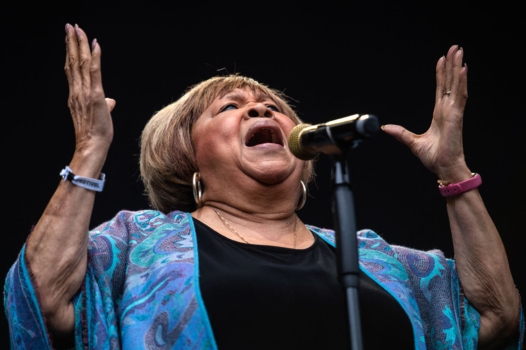

The Burden of Black Genius, « Le fardeau du génie noir », tel est le sous-titre en anglais de Sly and the Family Stone : l’héritage, le documentaire qu’Ahmir « Questlove » Thompson, batteur du groupe de rap The Roots, consacre au musicien. Disponible en France sur la plateforme Disney +, le film est un deuxième essai pour son réalisateur, qui, en 2021, avait réalisé Summer of Soul, un documentaire consacré au concert du Harlem Cultural Festival de 1969. Sly and the Family Stone : l’héritage est au cœur des efforts menés par Questlove pour conter l’histoire de la musique noire – dont il est devenu aux États-Unis une sorte de représentant « officiel », très sollicité et donc parfois un peu agaçant – et raviver la mémoire de Sly Stone.

En 2023, déjà, sa maison d’édition, Auwa Books, avait publié Thank you (Falettinme Be Mice Elf Agin), autobiographie de Sly et livre précieux, malheureusement non traduit en français, dans lequel le coauteur Ben Greenman parvenait à retranscrire les souvenirs souvent lacunaires du musicien, autant d’instantanés de sa vie passée qu’il réussissait à mettre en scène avec brio. Deux ans plus tard, le film proposé par Questlove reprend certaines des réflexions du livre et creuse cette question fondamentale d’un Sly Stone double, tantôt génial, tantôt déchu.

Le documentaire se divise en deux lignes narratives. Dans la première, le réalisateur retrace les débuts de carrière de l’artiste, sa naissance au Texas en 1943, son enfance à Vallejo en Californie, où il chante à l’église avec ses frères et sœurs, son passage à l’université, où il découvre la théorie musicale, son rôle de DJ influent pour une radio de San Francisco, son travail de producteur sur des disques populaires de l’époque, ceux de Bob Freeman mais surtout de The Great Society, avec le tube « Somebody to Love », largement au-delà du spectre

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

À l’écoute du monde créole

Nayra : « La méritocratie dans le rap vient de la capitalisation de l’industrie »

« Sad and Beautiful World », désespoir et des espoirs