Edward Yang : Taipei, mon amour

Trois films du réalisateur, dont deux inédits en France, sont sur les écrans cet été : l’occasion de (re)découvrir ce très grand cinéaste.

dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

© Carlotta Films

Au festival de cinéma de La Rochelle, qui s’est achevé le 5 juillet, les séances dédiées aux films d’Edward Yang, auquel une rétrospective était consacrée, ont été rapidement prises d’assaut – effet d’un bouche-à-oreille prompt et fervent. Telle est la vocation d’un grand festival : remettre au premier plan un cinéaste éminent dont la valeur a longtemps été méconnue en Europe, ses œuvres étant invisibilisées.

Certes, Yi Yi, chef-d’œuvre indiscutable, sorti en 2000, sélectionné à Cannes, où il reçut le prix de la mise en scène, connut le succès. Mais cette œuvre, l’ultime d’Edward Yang, décédé prématurément à 59 ans en 2007, laissait dans l’ombre une filmographie passionnante, constituée d’un moyen métrage inclus dans un film collectif, In Our Time, et de sept longs. Deux d’entre eux n’étaient jamais sortis en France : Confusion chez Confucius (1994) et Mahjong (1996). Ils sont dans les salles depuis mi-juillet grâce à la société Carlotta, à l’origine de cette mise en lumière du cinéma d’Edward Yang, qui ressort également Yi Yi pendant pendant l'été.

La reconnaissance contrariée d’Edward Yang en Europe ne tranche pas avec l’accueil qu’il reçut chez lui, c’est-à-dire à Taïwan. Pas plus qu’ailleurs, il ne fut prophète en son pays. In Our Time (1982), déjà cité, avait l’allure d’un manifeste, celui de la « Nouvelle vague » taïwanaise, à laquelle participera Hou Hsiao-hsien, l’autre cinéaste d’envergure de cette génération. Mais un climat hostile va rapidement s’instaurer, alors que le régime autoritaire s’assouplit pour laisser place en quelques années à un système

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

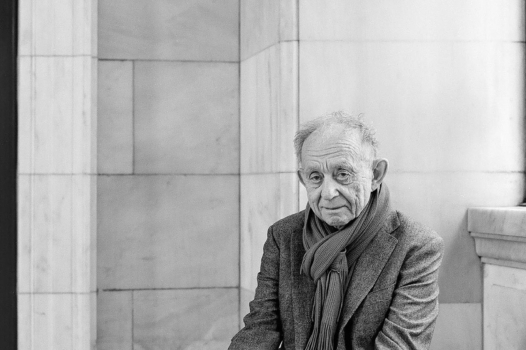

Frederick Wiseman, le documentaire comme œuvre d’art

« Marty Supreme », au service de lui-même

Frederick Wiseman ou l’œil de vérité