Scandar Copti : « Les valeurs n’ont rien d’universel »

Dans Chroniques d’Haïfa, le réalisateur met en scène deux familles vivant à Haïfa, l’une palestinienne, l’autre juive, et montre le poids de l’idéologie qui s’exerce sur les individus.

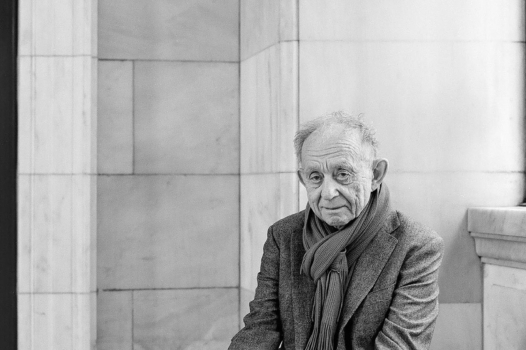

© Nour Film

Soit une famille palestinienne habitant Haïfa, dont les enfants entrent dans la vie d’adulte. Rami (Toufic Danial) est amoureux de Shirley (Shani Dahari), qui est juive. Shirley attend un enfant qu’elle veut garder, alors que Rami lui demande d’avorter, sachant que sa famille n’acceptera pas cette naissance. Fifi, la jeune sœur étudiante de Rami, voit sa fiche de santé révélée à ses parents à la suite d’un accident de voiture, laquelle contient des informations indiquant qu’elle n’est pas vierge, ce qui n’est pas toléré, surtout par sa mère (Wafa Aoun). Par ailleurs, Miri (Meirav Memoresky), la sœur de Shirley, refuse de soutenir celle-ci, car elle ne conçoit pas que ce futur enfant soit à moitié arabe.

C’est par l’intime que Scandar Copti, un Palestinien de 1948 comme il se désigne lui-même, né en 1975 à Tel Aviv-Jaffa, aborde les relations entre communautés en Israël et le poids de l’idéologie et du patriarcat pesant sur les êtres. Par-là même, Chroniques d’Haïfa est un film choral, dont la non-linéarité de la narration éclaire progressivement ce à quoi les personnages doivent faire face.

Les femmes y ont une place de choix, avec des mères, dans les deux communautés, qui souffrent autant qu’elles font souffrir leurs filles. Scandar Copti offre un regard non habituel et sans complaisance sur différentes strates de domination parmi les moins visibles en Israël, allant du politique aux individus. Cet entretien a été effectué à Paris le 25 juin dernier (traduit par Charles Hembert).

Vous avez coréalisé votre premier long métrage en 2009, Ajami, avec Yaron Shani, un Israélien juif. Vous réalisez celui-ci seul. Comment s’est fait ce choix ?

Scandar Copti : À la base, je ne suis pas réalisateur, je suis ingénieur en mécanique. Avant Ajami je n’avais fait qu’un court métrage. C’est pourquoi j’ai travaillé avec Yaron Shani. Non seulement Ajami était un « gros » film, qui a demandé huit années de préparation, mais il comportait en outre deux points de vue, celui d’un Juif et celui d’un Palestinien. Il requerrait donc à nos yeux une coréalisation. Le film a eu du succès, mais j’ai été un peu déçu par le monde du cinéma, que je ne connaissais pas.

J'ai essayé de révéler comment les membres de ces familles sont piégés par un système de valeurs qu’ils ne remettent pas en question.

Le marché compte énormément, de même que les faiseurs d’opinion – d’où le fait que beaucoup de gens suivent et n’ont eux-mêmes pas d’opinion. J’ai voulu revenir à un mode plus artisanal et faire des films loin des grosses maisons de production. Je suis reparti de l’idée que je me faisais d’un succès, et non de celle des autres.

Trouvez-vous qu’il y a une grande différence de style entre

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Frederick Wiseman, le documentaire comme œuvre d’art

« Marty Supreme », au service de lui-même

Frederick Wiseman ou l’œil de vérité