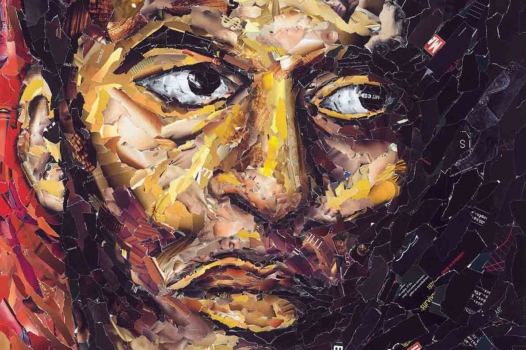

Sciascia, de la « sicilitude » à l’universel

Une biographie de l’écrivain sicilien, grand moraliste et infatigable lutteur dans un pays frappé par les compromissions.

dans l’hebdo N° 1235 Acheter ce numéro

Dans l’un de ses romans les plus célèbres, À chacun son dû (1966), qui raconte l’assassinat de deux notables d’une petite ville sicilienne par la mafia, œuvrant en complicité avec les pouvoirs politiques locaux, Leonardo Sciascia fait dire à l’un de ses personnages : « L’Italie est un pays si heureux que, lorsqu’on commence à combattre les mafias vernaculaires, cela signifie que déjà il y en a une qui s’est installée dans la langue officielle. » Dans ce livre, le professeur de lettres Laurana essaie de résoudre l’énigme – tandis que l’enquête officielle piétine (volontairement). Un billet avec la formule latine « Unicuique suum » (« À chacun son dû »), devise du quotidien du Vatican, l’Osservatore romano, le mène à un homme d’Église. Un prêtre, politicien et mafieux, dont l’impunité est assurée au sein de la micro-société de cette petite ville qui rappelle Racalmuto, où est né l’écrivain et où il passa une bonne partie de sa vie. La boutade citée précédemment révèle une des obsessions de Sciascia : en Italie, pouvoirs et contre-pouvoirs sont toujours prêts, par des accords plus ou moins secrets, à d’éternels jeux d’alliances entre forces politiques a priori opposées, afin que les hiérarchies sociales ne soient jamais renversées. Comme dans le Guépard, écrit à la fin des années 1950 par un autre écrivain de l’île, Tommaso di Lampedusa, où le grand propriétaire terrien justifie ainsi son ralliement à l’Italie unitaire : « Accepter que tout change, pour que rien ne change. »

Mais, outre le clin d’œil à la question de la langue et des idiomes vernaculaires, autre thème sensible en Sicile, le bon mot d’ À chacun son dû souligne aussi toute l’hypocrisie et les complicités des gouvernants avec les pouvoirs occultes, en premier lieu la mafia, particularité sicilienne s’il en est. Surtout, l’écrivain exprime à merveille combien la Sicile, avec sa société archaïque, violente et injuste, lui a toujours semblé une « métaphore » de l’Italie. Journaliste au Corriere della Sera et écrivain, Matteo Collura s’est attelé au « roman de la vie de Sciascia » : « Une vie qui, malgré les apparences et la légendaire réserve de l’écrivain, n’a pas été une vie banale ou ordinaire, mais au contraire une vie dramatique, ce qui n’a pas pu ne pas influencer fortement ses écrits. » Né dans une famille très modeste de la province d’Agrigente, au sud de la Sicile occidentale, en 1921, décédé en 1989, Sciascia passe toute sa jeunesse à lire, dénichant presque par hasard des livres dans un grenier du village, parmi lesquels ceux des deux plus grands écrivains siciliens de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, Verga et surtout Pirandello, qui sera son père spirituel et littéraire. Après des études secondaires à Caltanissetta, il devient instituteur et retourne enseigner dans l’école primaire de son village, « microcosme mis en scène dans les Paroisses de Regalpetra », son premier roman, paru en 1956.

Un pays, résumé de l’île tout entière, dont Sciascia ne cessera de décrire la violence, les jeux de pouvoir, mais aussi la solitude et l’éloignement, qui est surtout celui « d’une continuelle défaite de la raison ». D’où, aussi, l’autre influence qui fait de Sciascia un « grand moraliste » et « un hérétique », selon son biographe, « un anticonformiste » et un « infatigable lutteur dans un pays d’opportunistes » : celle de Montaigne et des philosophes français des Lumières, Voltaire et Diderot, constamment présents dans son œuvre. Grâce au même grenier, leur lecture lui permet de supporter durant toute sa jeunesse le fascisme mussolinien. « J’ai passé les vingt premières années de ma vie dans une société doublement non juste, doublement non libre, doublement non rationnelle. […] La Sicile et le fascisme. J’ai tenté de réagir à la manière d’être sicilien et au fascisme, en cherchant moi-même (et hors de moi, dans les livres). Dans la solitude. » C’est cette réaction et son érudition sur l’histoire de l’île qui le feront toute sa vie explorer sa « sicilitude », mot qu’il forgea dans son extraordinaire recueil de brefs essais, la Corde folle, consacré aux « écrivains et choses de Sicile » … Dès sa première publication, Sciascia est très vite remarqué par ceux qui vont devenir ses pairs, et se lie à Moravia, Pasolini et Calvino. Matteo Collura souligne : « Sciascia devient écrivain, et immédiatement on lui reconnaît une indiscutable autorité, celle-là même qu’il inspirait encore adolescent et déjà différent des jeunes gens de l’époque. » Il écrit sans cesse, les publications s’enchaînent : le Jour de la chouette, le Conseil d’Égypte, les Poignardeurs, etc.

Dans les années 1970, ses œuvres prennent un tournant plus politique, tout en continuant à bousculer les styles littéraires. Ainsi, avec le Contexte, à l’apparence d’un roman policier, il décrit dès 1971, avec une lucidité visionnaire, la stratégie de la tension, c’est-à-dire l’utilisation du terrorisme et la manipulation par le pouvoir de la contestation gauchiste pour susciter une demande autoritaire dans le pays, et surtout le rapprochement du PCI avec le pouvoir, annonçant déjà le « compromis historique » avec la Démocratie chrétienne (DC)… À partir de là, Sciascia est au cœur d’innombrables polémiques. Si le Contexte attaquait violemment le rôle trouble du PCI, c’est ensuite Démocratie chrétienne et corruption qui sont visées dans le savoureux Todo modo, qui place l’écrivain en « implacable pourfendeur des compromissions entre l’Église et le pouvoir ». Il décide alors de se jeter dans la bataille politique. Il est élu député du petit Parti radical, formation contestataire et originale, à la gauche du PCI, à l’origine des réformes sur le divorce et l’avortement, menant des campagnes pour les libertés civiles ou la condition des détenus. Il s’investira surtout, quatre années durant, dans la commission d’enquête parlementaire sur l’enlèvement par les Brigades rouges d’Aldo Moro. Quelques mois seulement après l’exécution de celui-ci, il en donne sa lecture, encore une fois étonnamment lucide, dans l’Affaire Moro, déclenchant à nouveau une polémique qui durera plusieurs mois. Il y décrit, l’un des premiers, l’abandon de l’otage de la part du PCI et de la DC, qui refuseront toute négociation…

Le moraliste quitte le Parlement en 1984. Ses dernières années voient encore la publication de nombreux livres majeurs, de nouveau marqués par l’exploration de sa « sicilitude ». La biographie de Matteo Collura dresse in fine un portrait haut en couleur de l’écrivain et de l’homme, « parmi les plus cultivés et les plus subtils du XXe siècle, formé dans l’un des lieux parmi les plus démunis de l’Italie la plus pauvre, la plus violente et la plus abandonnée ». Ce lieu décrit dans les Paroisses de Regalpetra, son premier livre. Dans la longue préface de sa réédition en 1967, Sciascia écrivait : « Je crois à la raison humaine, à la liberté et à la justice qui en découlent, mais il semble qu’en Italie il suffise de se mettre à parler le langage de la raison pour être accusé de mettre un drapeau rouge à la fenêtre. As you like » …

Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »