L’homme blanc, cet impensé

Maxime Cervulle analyse la question de la diversité dans la société française à l’aune des white studies.

dans l’hebdo N° 1270 Acheter ce numéro

Longtemps, les études critiques anglo-saxonnes en sciences sociales se sont concentrées, pour un grand nombre d’entre elles, sur les minorités et leur construction sociale. Sont ainsi apparues, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, une foultitude de « studies » : black studies, women studies, cultural studies, gender studies, queer studies, postcolonial studies … Leur simple énumération laisse supposer la vigueur et le véritable renouveau depuis près de quarante ans des sciences sociales outre-Manche et outre-Atlantique, et dans de nombreux pays. Ce tournant fut notamment inspiré par un corpus d’auteurs français ou francophones (Frantz Fanon, Aimé Césaire, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, etc.), à tel point qu’on le qualifie souvent aux États-Unis de french theory [^2]. Il peut à bon droit être défini comme un ensemble de travaux dérivant des « politiques de l’identité », question qui a traversé l’histoire récente des États-Unis, depuis le mouvement pour les droits civiques.

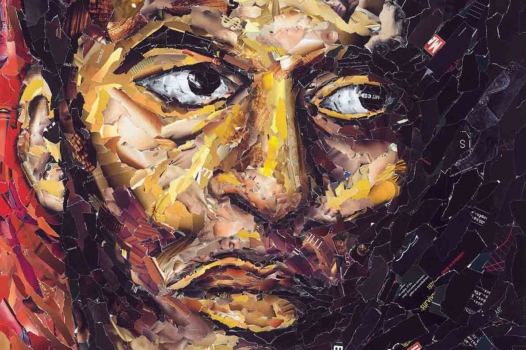

Comme le relève le sociologue Maxime Cervulle dans son ouvrage Dans le blanc des yeux, c’est à partir de l’expérience minoritaire, souvent celle du chercheur lui-même – arguant d’une véritable « plus-value épistémologique » du fait de son accès à des données ou des terrains « parfois inaccessibles pour qui n’appartiendrait pas au groupe social en question, mais également d’un regard singulier sur le monde social » – que les studies sont passées de l’étude des situations minoritaires « à l’analyse critique de la formation des normes et des hégémonies ». Ainsi, afin d’interroger ce « fait social » que constitue le racisme, les chercheurs en sciences sociales anglo-saxons ont été amenés à appréhender « le sujet blanc en tant que produit du racisme » ou comment, « selon la formule de Frantz Fanon, “le Blanc est enfermé dans sa blancheur” ». Au cours des années 1980, est apparu le concept – et l’étude – de la whiteness, ou « blanchité », qui fait que certains individus ou groupes sont « assignés, ou adhèrent, à une “identité blanche” socialement gratifiante » … D’abord traducteur de Judith Butler, figure des gender studies, puis éditeur de Stuart Hall, l’un des initiateurs des cultural studies nées outre-Manche, Maxime Cervulle se propose d’analyser la controverse, parmi les plus brûlantes au sein de la société française contemporaine, de la « diversité », des discriminations, des « statistiques ethniques », à l’aune de cet apport des sciences sociales anglo-saxonnes. S’appuyant principalement sur ses connaissances des cultural studies, sources d’une vraie « politique des représentations » qui interrogent non seulement les situations d’hégémonie mais surtout leurs manifestations culturelles, l’auteur, aujourd’hui maître de conférences en sciences de l’information à l’université Paris-8, présente d’abord longuement, avec force références, la méthode et l’objet des white studies, notamment l’aveuglement et l’impensé de la position des Blancs dans une société où ils sont et ont toujours été en position hégémonique.

Récusant la fameuse « question noire », il lui substitue une « question blanche », déplaçant ainsi l’attention vers la « construction sociale de la blanchité ». Mais il poursuit surtout son analyse, centrée sur les domaines audiovisuel et cinématographique, notamment par une passionnante étude sociologique de terrain des publics hexagonaux des cinémas, concernant les cadres interprétatifs « contraints » et « traversés » par le « racisme systémique » de la société française. Le concept de blanchité opère alors – ô combien – de façon aiguë, pour décrire les aveuglements et la perpétuation des représentations ethnoraciales, montrant l’inefficacité des politiques publiques françaises en matière de lutte contre les discriminations. Des politiques qui commencent d’abord, souligne Maxime Cervulle, par refuser les statistiques ethniques et même, par naïve volonté de « politiquement correct », par supprimer le mot « race » de la Constitution. Comme la blanchité, la France ne veut pas voir ses questions minoritaires. Jusqu’à quand ? Le livre de Maxime Cervulle tire en tout cas un signal d’alarme qu’il serait enfin temps d’entendre.

[^2]: Voir French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis , François Cusset, La Découverte, 2003.

Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »