Alex Barbier bande flou

Le pape de la bande dessinée fait des adieux à son art, lieu d’encres rugissantes et de fantasmes en clair-obscur. Dernière visite dans son « casino » intime, refuge de sa mémoire palpitante.

dans l’hebdo N° 1339 Acheter ce numéro

Dernière Bande est un adieu. Un adieu à la bande dessinée pour celui qui est aussi peintre et considère que la peinture « c’est plus facile, ça demande moins de concentration, mais ne le dites pas à tout le monde ^2 ». Peindre des bandes dessinées exigeait d’Alex Barbier une solitude totale de plusieurs mois, et surtout une bite dressée, une bite pinceau et guide. Elle n’a pas disparu, non, elle apparaît même, mais mi-molle, dès les premières pages, fuchsia électrique, entre la lumière d’une lucarne-gland et l’ombre d’un corps. Voilà, c’est « l’aube, l’odeur de branlette […], une belle bite, moi je trouve, le matin surtout, on dirait qu’elle veut parler ». Et c’est elle, souvent, que l’on entend tapie sous le monologue du narrateur, ce « moi » reprenant tous les moi d’Alex Barbier explorés depuis les années 1970, d’abord dans les pages de Charlie Mensuel puis en albums intimes, Alex Barbier, « pape de la bande dessinée » et papesse en bas résille, bien souvent comparé à Burroughs, à Bacon, avec un soupçon de Hopper, excusez du peu.

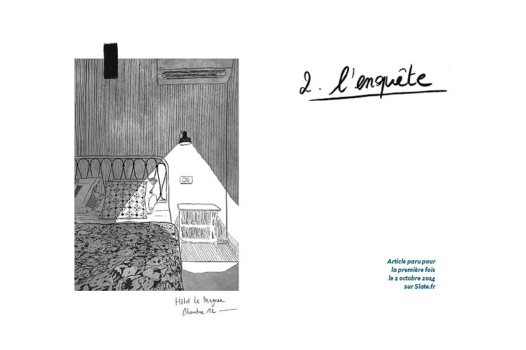

Eux tous ici, bite en tête, viennent dire adieu, parce que le désir s’estompe, parce que les fantasmes ne font plus qu’apparaître au lieu de s’incarner. Des jambes, un cul, des couples, un visage parfois, beaucoup de trous du cul, « et ces formes non oubliées surgissent n’importe quand et n’importe où dans mon casino désert, et emportant tout sur leur passage… ». Le casino, c’est un bâtiment fantôme à la grandeur décrépie. On y passe du temps dans les chambres ancillaires, « chambre pour la baise hurlante », « chambre des garçons d’autrefois, des garçons larbins éplucheurs de patates », et la fenêtre basse éclaire rouge comme une cheminée. On y pénètre des salons verts aux vastes fenêtres, aux enfilades de pièces vidées. On y regarde dans la salle de théâtre (érotique) la vente d’esclaves tout droit sortie d’une BD adolescente. « Un jalon, un passage pour un autre univers », voilà ce qu’était déjà le casino dès le premier livre, le Dieu du 12. Il est maintenant devenu le refuge de Barbier, sa mémoire peut-être, palpitante, tressautante, qu’il habite à grands jets d’encres et qu’il finira par quitter pour le paysage et la mort. Ses couleurs sont intenses, mouillées, baveuses. Elles fusent, elles se mêlent, et les cases se mélangeraient volontiers, si elles n’avaient été découpées brutalement après coup afin de maintenir le fil, afin de ne pas nous égarer totalement – et c’est presque un regret. Parfois la pénombre explose, déchirée par une fenêtre, et la pénombre d’encre explose physiquement sur la feuille, déchirée par un liquide éclaircissant.

Il y a profusion, de corps, d’objets, de mots excitants, durs et coulants, d’ironie fameuse et de fantasmes crus. Puis une première pause. Le temps ralentit. La main rose se pose sur un radiateur de fonte verte ; le sol miroite bleu dans la pièce jade ; un visage se porte un toast de bière dans le rétroviseur ; restent enfin la route entre chien et loup et un bout de ciel bleu dans le miroir. L’inquiétude se dit : « Toucher quelque chose/est-ce que j’existe…/… moi qui suis…/un être raté. » C’est le prélude à une sortie du monde, à une sortie du casino. Chaque pas est une étape, chaque phrase se scande d’un « puis », chaque case s’épure, et nous marchons vers un crépuscule doigt levé existentiel et terrible : « Puis le monde fut hors d’usage et je me rendis compte que j’étais…/puis, oui, j’étais le dernier. »

[^2]: www.fremok.or

Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?

« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération