Syrie : deux conflits mais une solution globale

Après la tournée de François Hollande, de Washington à Moscou en passant par des rendez-vous avec David Cameron et Angela Merkel, nous revenons ici sur l’historique de la guerre civile syrienne.

dans l’hebdo N° 1380 Acheter ce numéro

Les États occidentaux ont commencé à s’intéresser vraiment à la tragédie syrienne lorsque des centaines de milliers de personnes ont fui les bombes du régime de Damas et lorsque Daech a exporté la terreur en Europe et au Maghreb. Mais rien n’est compréhensible si l’on ne part pas des origines de cette crise, c’est-à-dire de la volonté d’un peuple de se débarrasser d’une dictature. Certes, depuis quatre ans, le conflit a bien changé, mais il est impossible de revenir à la situation ante, avec Bachar Al-Assad. Sans lui, le risque de chaos et de désintégration du pays est certes évident. Mais, avec lui, n’est-ce pas déjà le chaos ? Comment pourrait-il être l’homme du retour à la stabilité et à la paix civile ? L’affaiblissement, sinon la destruction, de Daech se fera au prix d’un règlement global de la crise syrienne.

Ce qu’il ne faut jamais oublier

Avant la guerre civile épouvantable que l’on voit aujourd’hui, il y a d’abord eu en Syrie une insurrection pacifique et démocratique. Tout a commencé le 6 mars 2011 avec l’arrestation à Deraa, dans le sud du pays, d’une vingtaine d’adolescents auteurs de graffitis hostiles au régime. La nouvelle de leur détention et des tortures qu’ils subissent se répand dans le pays dans un contexte de révolutions arabes. Le 15 mars, une manifestation se tient dans les souks de Damas. Le lendemain, c’est un rassemblement silencieux devant le ministère de l’Intérieur. Le 23 mars, les premiers coups feu tirés par l’armée à Deraa font leurs premières victimes au cours de manifestations encore pacifiques. Le surlendemain, leurs funérailles donnent lieu à des manifestations importantes. Chaque vendredi, à la sortie des mosquées, seuls lieux et moments de rassemblements possibles, des cortèges se forment. La répression s’organise : tirs à balles réelles sur la foule et entrée en action de milices, les chabiha, formées de petits délinquants payés par le régime. Le 8 avril, à Douma, dans la banlieue de Damas, un manifestant est tué dans un cortège qui défilait derrière une banderole où étaient inscrits ces mots : « Ni sunnites, ni alaouites, ni druzes, ni ismaéliens, nous sommes tous syriens. » Le même jour, il y a dix-sept morts à Deraa. Des comités de coordination locaux se forment. Malgré une répression qui s’intensifie, la non-violence prévaut. Mais les premières ripostes armées sont organisées. Le 14 mai, des policiers tombent dans une embuscade à Tell Kalakh, près de la côte. Le processus de militarisation est enclenché.

Confessionnalisation et internationalisation

À Hama, en juillet, des manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes sont réprimées dans le sang. Des barricades sont dressées. Rapidement, les premiers cas de désertion sont enregistrés dans l’armée. Le 30 juillet 2011, les Syriens entendent parler pour la première fois d’une Armée syrienne libre (ASL) « contre l’armée du tyran », qui se présente comme une armée d’autodéfense. Il est vrai que les six premiers mois de répression ont déjà fait 3 000 morts. Le soutien, encore oral, apporté par Vladimir Poutine à Bachar Al-Assad provoque des manifestations d’hostilité à la Russie dans les principales villes syriennes. Parallèlement, la Turquie ne cache pas sa « sympathie » pour l’ASL. Le 2 octobre, un Conseil national syrien (CNS) en exil est constitué à Istanbul. Le caractère pacifique de la révolution est réaffirmé. Mais, très vite, le régime accuse le CNS d’être noyauté par les Frères musulmans. Il accuse également l’Otan d’avoir ourdi un complot. C’est nier un processus populaire qui s’inscrit dans le sillage des révolutions égyptienne et tunisienne. C’est aussi oublier la préférence marquée d’Israël pour le statu quo. Mais l’engagement de l’Otan en Libye fournit en revanche un argument de poids à Assad. L’escalade du régime dans la violence finit par produire ce qui était dénoncé : le « combattant » est peu à peu concurrencé par le « jihadiste ». En juin 2012, apparaît une « Brigade de l’Oumma » à Idlib, dans le nord-ouest du pays. L’influence des jihadistes ne cessera dès lors de croître dans la rébellion. Mais la répression est aveugle. Toute zone ou population soupçonnée de sympathie pour les rebelles subit d’intenses bombardements. Le 21 août 2013, le régime n’hésite pas à employer l’arme chimique à la Ghouta, dans la banlieue de Damas, provoquant un massacre dans la population civile. La « ligne rouge » définie par Barack Obama est franchie, mais la protestation internationale restera finalement de pure forme.

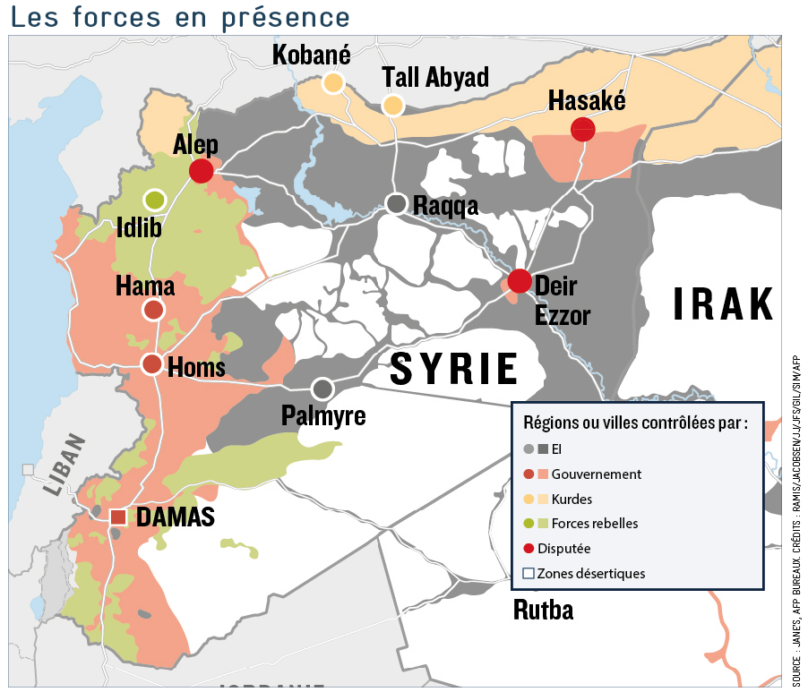

L’importance de la géographie

On ne peut rien comprendre à la crise syrienne si on ignore la géographie du pays. Il présente deux réalités très différentes. À l’ouest, une bande côtière et montagneuse, fertile, regroupe sur un axe nord-sud les principales agglomérations, Alep, Homs, Hama et Damas, soit plus de 8,5 millions d’habitants sur les 22 millions que compte le pays. Sur le même axe, Idlib, au sud d’Alep, est le fief de la rébellion. C’est dans cette partie occidentale que les combats font rage entre la rébellion et le régime. C’est là aussi que sont situés la ville de Lattaquié, fief de la famille Assad, et le port de Tartous, qui abrite une base navale russe. Toute la partie orientale du pays est semi-désertique jusqu’aux rives de l’Euphrate, près de la frontière irakienne. C’est ce vaste espace qui a été conquis par Daech à partir de ses bases irakiennes. Peu d’agglomérations, mais c’est là que sont les principaux puits de pétrole. Au nord de cette zone, la ville de Raqqa est considérée comme la « capitale » syrienne de Daech. Cette forte différenciation géographique et économique permet de dire qu’il y a en quelque sorte deux conflits : l’un, à l’ouest, entre les rebelles et le régime, soutenu par la Russie, le Hezbollah libanais et les milices chiites iraniennes ; l’autre, à l’est et au nord-est, entre Daech, les peshmergas kurdes et des troupes du régime autour de la ville orientale de Deir Ezzor, centre urbain proche des champs de pétrole et des raffineries. Daech a bien tenté une percée au nord-ouest, tout près d’Alep, mais ses combattants ont été repoussés par les rebelles.

Qu’est-ce que Daech ?

L’État islamique en Irak et au Levant (Daech, en arabe) opère sur une autre zone et avec d’autres objectifs que ceux des rebelles. Avatar d’Al-Qaïda, il est le produit de l’invasion américaine de 2003 et de la marginalisation sociale des sunnites par le régime chiite mis en place à Bagdad par les États-Unis. Son noyau dur est d’ailleurs constitué d’anciens policiers et militaires du régime de Saddam Hussein. Donc pas très « jihadistes ». Les plus sanguinaires étant des recrues étrangères. On peut dater son émergence entre 2008 et 2010. C’est en 2010 qu’apparaît à sa tête un Irakien originaire de Samarra, au nord de Bagdad, Abou Bakr Al-Baghdadi, « calife » autoproclamé. La croissance ultra-rapide de ce mouvement (environ 30 000 membres actuellement) résulte de la complaisance ou de la complicité de plusieurs puissances régionales. Chacun poursuivant aveuglément ses objectifs propres. La Turquie préfère « jouer » Daech contre les Kurdes syriens et irakiens ; l’Arabie et le Qatar sont plus préoccupés à contrer l’influence chiite, c’est-à-dire iranienne, en Irak et en Syrie. Quant au régime de Damas, il ouvre les portes de ses prisons à de futurs « cadres » de Daech pour discréditer la révolution. Longtemps au second plan, Daech a ainsi pu mettre la main sur le pétrole de la frontière irako-syrienne et s’emparer de la ville irakienne de Mossoul et de son système bancaire. Entre le pétrole vendu à prix cassés (à tout le monde, y compris au régime de Damas) et les trafics divers d’armes et d’antiquités, la fortune de Daech est estimé à plus de 2 000 milliards de dollars. Mais le mouvement a su également créer des administrations et se doter d’instruments qui s’apparentent à ceux d’un État.

Le fourre-tout du « terrorisme »

La crise syrienne remet en évidence l’inanité du concept de terrorisme. Armer les peshmergas kurdes, comme le font les Occidentaux, c’est en même temps soutenir des groupes proches du PKK, qualifiés de terroriste par les mêmes Occidentaux. « Terroristes » en deçà de la frontière turque, héros au-delà. En toute logique, cette situation absurde devrait conduire les grandes puissances à revoir cette classification qui permet surtout aux États de délégitimer leurs oppositions. Pour François Fillon, il faut soutenir le Hezbollah parce que celui-ci combat aux côtés des troupes de Bachar Al-Assad. Mais le même va qualifier de terroriste le mouvement chiite libanais lorsqu’il résiste à Israël… Dans la crise syrienne, Bachar Al-Assad s’est empressé de qualifier de terroristes toutes les oppositions, et Vladimir Poutine lui a rapidement emboîté le pas. Ce qui permet de bombarder indistinctement Daech et l’Armée syrienne libre. En outre, cette classification, véritable machine à produire de l’amalgame, occulte le terrorisme d’État.

Qui sont les rebelles et quelle solution ?

La grande question qui se pose aujourd’hui est de savoir ce qui reste de la révolution syrienne. L’appellation « rebelles modérés » est de toute façon inadéquate. On cesse rapidement d’être modéré lorsqu’on est sous les bombes. En revanche, il y a des rebelles qui ne sont pas jihadistes. Pour la plupart, ils sont dans l’Armée syrienne libre. Parmi les jihadistes, il convient aussi d’opérer une distinction entre le Front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, et Ahrar al-Sham (sans doute le groupe le plus important), plus ouvert à des alliances et divisé par rapport à la notion de charia. Mais tous combattent résolument Daech. La question d’une nomenclature est d’autant plus hasardeuse qu’il y a entre ces groupes une grande fluidité. Les combattants passent de l’un à l’autre selon les quartiers et les carrés d’immeubles. Ils vont là où il y a des armes. D’où la prolifération de milices pas toujours clairement affiliées à une obédience. Cette confusion ne facilite pas la recherche d’une transition politique. Mais la question n’est pas plus simple quand il s’agit de savoir qui, au sein du régime, pourrait y prendre part. Les premiers doivent se démarquer des jihadistes, les seconds du clan Assad. Car la mise à l’écart de Bachar Al-Assad n’est pas seulement une question morale. Après 250 000 morts, son maintien n’est pas réaliste, à moins d’assumer l’écrasement définitif de la rébellion, qui laisserait face à face Assad et Daech. Le 26 novembre, Poutine aurait donné à François Hollande l’assurance qu’il ne frapperait plus les rebelles non jihadistes. Ce qui ne veut rien dire, vu l’entrelacs des courants au sein de la rébellion. Et, à propos d’Assad, le président russe répète que c’est aux Syriens de décider. Mais comment ? Par des élections en pleine guerre civile ? Et avec Assad, quand on connaît la tradition démocratique du régime ?