Deux petites fermes dans la prairie

Ils parlent à leurs vaches et choient leurs légumes sur des exploitations à taille humaine. Rencontre dans le Haut-Jura avec des paysans heureux de vivre aux antipodes de l’agriculture industrielle.

dans l’hebdo N° 1437 Acheter ce numéro

« Hey, vite, c’est parti ! » L’appel provient de l’écurie. La traite matinale à peine achevée, il faut y retourner sans délai. Élise rejoint Jean-Louis en train de masser les fessiers de Glycine. C’est la deuxième mise bas de la jeune simmental, petit gabarit qui a nécessité l’intervention du vétérinaire la première fois tant ce fut laborieux. Après une quinzaine de minutes d’assistance quelque peu physique, les deux paysans extirpent un petit veau sonné par l’effort. Dehors, c’est la bourrasque. Pour protéger le nouveau-né des courants d’air, Jean-Louis ajuste une feuille de plastique devant une fenêtre crevée, le menuisier ne pourra la remplacer qu’au printemps. Le jour pointe et dévoile les coteaux des Grands-Prés recouverts de poudreuse. L’hiver aux Moussières, Haut-Jura, 1 100 mètres d’altitude : il faut parfois conduire les enfants à l’école en tracteur quand la neige efface la route. Deux classes seulement, une pour la maternelle, une autre pour les primaires. « Sur 19 familles, il n’en reste plus que trois issues de famille de paysans », calcule Jean-Louis, élu municipal et président du Syndicat intercommunal à vocation scolaire pour les trois communes voisines.

La ferme, issue de la famille d’Élise, est la dernière des Grands-Prés. Elle se souvient, gamine, qu’il en existait six autres alentour et que son grand-père racontait que l’on avait moissonné l’orge de montagne pour la dernière fois en 1956. Depuis, l’agriculture a dérivé vers la concentration des terres et l’agrandissement des exploitations. Pas chez eux. « Nous utilisons même moins d’hectares qu’au début », souligne Élise. Dans l’écurie, 26 vaches. Dans cette région, les cheptels dépassent généralement les 40 laitières. La production part à la coopérative fromagère du village, qui produit du comté ainsi que du bleu de Gex. Parmi les seize membres, Élise Grossiord et Jean-Louis Perrard le disputent aux fermes les moins productives : une moyenne de 5 000 litres de lait par vache et par an. « Deux fois moins qu’en agriculture intensive. »

Que représentent les petites exploitations en France ?

À partir d’une définition validée par l’État, la Confédération paysanne donne un contour précis aux petites fermmes : un chiffre d’affaires HT (incluant l’aide à la production de la PAC) inférieur à 50 000 euros pour 1 unité de travail annuel (UTA, l’équivalent d’un temps-plein), jusqu’à 125 000 euros au-delà de 4 UTA ; un maximum d’aide à la production de 15 000 euros par UTA et de 20 000 euros au-delà de 2 UTA ; et une surface agricole utile (SAU) de moins de 30 hectares (ha) par UTA (jusqu’à 60 ha au-delà de 4 UTA).

Début 2016, on dénombrait 130 000 de ces petites fermes, soit 31 % des exploitations françaises – dont presque 50 % en Alsace et en Languedoc-Roussillon. Occupant à peine 5 % de la SAU nationale, elles fournissent pourtant quatre fois plus d’emplois par hectare que l’agriculture productiviste. Par ailleurs, plaide la Confédération paysanne, syndicat défenseur d’une agriculture à taille humaine, les petites fermes, par leur occupation du territoire rural, jouent un rôle « crucial » dans son attractivité et sa viabilité, contribuent plus à sa cohésion sociale que les grandes exploitations et entretiennent mieux le paysage ainsi que la diversité écologique. Autre atout : les petites fermes sont plus réactives aux changements et plus facilement transmissibles.

Hugo Boursier

Quand les deux enfants viennent agrandir le foyer, il devient encore plus évident pour eux qu’ils n’ont nulle vocation à devenir esclaves de l’exploitation. Le couple s’équipe au plus raisonnable : un bras mécanique pour déplacer les bottes de foin (250 kg pièce), et un petit bâtiment pour mettre l’exploitation aux normes pour la gestion des effluents : « Il n’y avait pas d’obligation, vu notre taille, mais d’un point de vue éthique, ça se justifiait. » L’activité dégage 14 000 euros par an, « suffisant pour faire vivre la famille, affirme Jean-Louis. Nous avons un toit, une nourriture de qualité, nous cotisons à la Mutuelle sociale agricole, il reste un minimum pour la vie sociale, pas besoin de plus. Nous n’avons pas l’impression d’être pauvres, et nous voulons continuer à nous faire plaisir dans le travail. On est épanouis. » Élise, qui confesse son faible irrépressible pour les livres et les BD, le taquine. « Lui, il parle aux vaches, et dans plusieurs langues, il ne s’en rend même plus compte. » Il désigne la devise familiale empruntée à Albert Camus, aimantée sur le réfrigérateur. « Qu’est-ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l’existence qu’il mène ? » Les enfants lorgnent parfois sur les tablettes numériques des copains. « Mais en contrepartie, ils ont des hectares pour cavaler en liberté, ils rentrent de l’école à ski, leurs parents ont du temps pour s’occuper d’eux. C’est une qualité de vie incomparable. »

Ils ont décortiqué les ressorts de cette « idéologie de la FNSEA », le syndicat majoritaire en France : accroître les volumes et le chiffre d’affaires, serrer les marges, investir – « avec l’aide d’argent public… » –, et limiter les embauches pour réduire les charges. « Ils préfèrent payer la banque que de cotiser aux organismes de protection sociale ! » La FNSEA, qui soutient notamment la voie prise par la ferme des « 1 000 vaches » à Drucat, dans la Somme. Cette étable industrielle a été très fortement combattue par la Confédération paysanne, syndicat qui a tenté de bloquer son démarrage en septembre 2013 [^1]. Élise, qui en est secrétaire générale pour le Jura, assistait la semaine dernière une militante qui passait en jugement à Montbéliard pour avoir participé à cette action. « À Salins-les-Bains, avec près de 1 000 vaches ensemble, les membres de sa coopérative emploient 56 personnes contre 16 seulement à Drucat. Et le lait leur rapporte plus de 500 euros par tonne, le double du prix qu’en tire la ferme-usine. » Sur la table de la cuisine, elle étale les documents comptables des Grand-Prés. « Je suis nulle en chiffres, mais j’en retiens trois quand il s’agit de défendre nos choix. »

Le poste « aliments » d’abord, le plus lourd dans une exploitation classique : 3 400 euros en 2015. Les vaches sont au pré à la belle saison. Et en hiver, elles mangent essentiellement du foin engrangé, complémenté par des granulés de céréales et d’oléagineux, 360 kg par bête et par an seulement, cinq fois moins que le plafond de 1 800 kg autorisé pour l’AOC comté.

Les frais vétérinaires, ensuite : 268 euros. « Les yeux s’écarquillent ! » Ailleurs, le poste est plusieurs dizaines de fois plus élevé. « Logique : suralimenter pour démultiplier la production, ça fragilise les organismes. Sans compter qu’après avoir été traité aux antibiotiques, le lait n’est pas commercialisable pendant trois semaines. Nous utilisons l’homéopathie autant que possible, nous n’avons jamais acheté un litre de déparasitant. »

Et le troisième chiffre, pour couronner le tout : le ratio entre l’excédent brut d’exploitation (le bénéfice, à peu près) et le montant des produits (chiffre d’affaires), qui traduit l’efficience de l’activité ainsi que la capacité de remboursement de l’exploitant. L’indicateur couperet quand il s’agit d’obtenir un crédit. Aux Grands-Prés, il oscille entre 50 % et 55 % au gré des années. « Énorme !, jubile Élise. À ce niveau, la banque n’épluche même pas le dossier… Choisissez la durée de remboursement, nous a-t-il dit quand nous avons voulu financer le bâtiment aux effluents. » Les paysans des Grands-Prés ont arrêté de penser qu’ils étaient « mauvais ».

À trois quarts d’heure des Moussières, par les routes jurassiennes sinueuses et glissantes, c’est avec le même ton d’aise inattendu que l’on parle de son chargé de clientèle. « Zéro souci de trésorerie, un chiffre d’affaires en croissance depuis le début, les relations sont royales ! », s’éclairent Armelle Briançon et Laurent Hillairet. Le ratio financier magique de leur exploitation s’élève à 40 %, « c’est excellent comparé à des valeurs classiques, autour de 15 % à 20 % dans notre secteur d’activité ».

Le jeune couple s’installe à Lavans-lès-Saint-Claude en 2013 avec un projet de reconversion maraîchère ardemment désiré : elle se passionne pour les légumes, il en pince pour les plantes aromatiques. Laurent s’occupait d’accompagnement agro-environnemental et d’espace naturel pour le Parc naturel régional du Haut-Jura, où Armelle travaillait comme paysagiste et urbaniste. Il leur manquait de mettre la main à la terre et d’entrer pour de vrai en agriculture.

Janvier, quartier Champandré, leur parcelle enneigée est au repos. Comme Armelle et Laurent, de retour de vacances. « Nous avons choisi de ne pas faire de cultures d’hiver ni de légumes-racines de garde, qui nécessitent un stockage en chambre froide, pour nous ménager du temps. » Reste un dernier quart de planche de mâche « gala » à récolter sous un tunnel de serre, variété vert-brillant savoureuse, presque sucrée. « Nous sommes les premiers goûteurs de nos produits », commente Armelle, qui se délecte à l’évocation d’un chou pointu. « Nos interlocuteurs ont souvent du mal à croire que nous faisons du maraîchage ici, et même les professionnels. » À 650 mètres, l’altitude et les conditions climatiques classent l’exploitation en agriculture de moyenne montagne. La ferme de Champandré fait pourtant pousser chaque année l’étonnante diversité d’une cinquantaine d’espèces de légumes ainsi qu’une dizaine de plantes : camomille, bleuet, menthes, etc.

Au départ, tout n’était pas calé dans leur esprit. Ainsi le couple investit d’entrée dans un tracteur pour travailler ses 3,5 hectares. « On a été formés comme ça, et puis on écoutait les autres autour… » L’impasse. L’engin, pour sa circulation, impose de soustraire à la culture des centaines de mètres carrés, il manque de souplesse, et n’est pas indiqué quand la terre est mouillée. « Quatre choses que vous êtes certains de réaliser, leur confirme un collègue : brûler du gazole, user des pneus, tasser la terre, et votre dos. » Ils sont écolos dans l’âme : un choc, et une prise de conscience. Depuis ce jour, le tracteur est rangé sous un auvent. « On ne se sentait pas bien, en défaut de cohérence, raconte Armelle. Alors on a déconstruit tout notre projet. »

Hiver 2013, c’est la rencontre décisive avec Eliot Coleman, agriculteur étatsunien, chantre du maraîchage biologique intensif sur des petites superficies, et puis l’influence du « jardinier-maraîcher » québécois Jean-Martin Fortier. « On a appris des choses “tripantes”, s’enthousiasme Laurent, et le plus étonnant, c’est que leurs inspirateurs sont les maraîchers français du siècle passé, dont le savoir-faire a été oublié ici. En plus, on trouvait ça vachement beau, ces planches de mesclun marbré, vert profond, etc. »

Une planification millimétrée des cultures, la densification sur des surfaces réduites, plusieurs rotations à l’année sur une même planche… Armelle détaille les bénéfices. « Pas besoin de pailler la terre, toujours couverte, l’eau s’évapore peu, la structure du sol ne se dégrade pas, les végétaux indésirables s’implantent moins, le suivi des cultures est plus facile, on épargne du temps et de l’énergie. » Il a fallu se démener pour trouver l’outillage adapté, comme ce petit motoculteur italien, « sur la côte amalfitaine, ils font des miracles sur de petites surfaces ! ». Prix : 8 000 euros, quatre fois moins que le tracteur.

« Et ce n’est pas le bout, nous travaillons moins d’heures chaque année, notre pratique s’affine. On a le sentiment que les développements sont infinis », savoure Laurent. Réduire encore les surfaces cultivées en associant des légumes aux besoins complémentaires et « s’entraidant » contre les agressions – chou-fleur et céleri, carotte-oignon-radis, etc. Laurent prépare également son atelier de distillation pour produire des huiles essentielles et des eaux florales. L’embauche d’une salariée à mi-temps pour la prochaine saison ? Le couple n’en est pas loin, il dégage déjà plus de 50 000 euros de chiffre d’affaires alors qu’ils se contentent actuellement de cultiver un demi-hectare, avec seulement 500 euros d’aide de la PAC à l’agriculture de montagne.

La pérennité économique de leur projet pourrait être atteinte en 2018. Mais les deux maraîchers ne veulent pas s’en contenter, motivés par une approche qu’ils poussent au-delà de la philosophie du bio, bon, beau et maîtrisé. Leur installation a été grandement facilitée par la municipalité, toute disposée à accueillir une activité redynamisant le territoire d’une vallée de la Bienne qui a subi le déclin de la tournerie de bois, puis de la plasturgie. « On aimerait susciter des vocations, lance Armelle. La petite agriculture pourrait créer un millier d’emplois dans cette région si les subventions publiques étaient mieux orientées ! »

Produire ici, mais aussi « pour ici : nous vendons tout dans un rayon de 10 kilomètres autour de la ferme. Et seulement ce que nous produisons, sans achat-revente, afin d’être totalement crédibles dans notre démarche de paysans auprès des clients ». La commercialisation n’est d’ailleurs plus une préoccupation depuis longtemps. Sur le marché de Lavans-lès-Saint-Claude et dans quelques boutiques alentour s’est développé un noyau de connaisseurs fidèles. Aux rangs desquels Bernard Bobbe, restaurateur réputé de Lamoura, et qui s’est identifié un beau jour en raflant d’un coup dix bottes de navets primeurs. « Il est en pâmoison devant l’étalage », s’amuse Laurent.

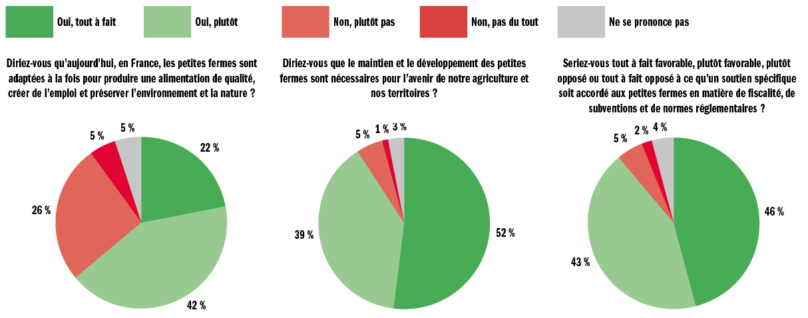

Les Français plébiscitent les petites fermes

Le public reconnaît l’agriculture paysanne pour sa valeur, sa qualité et son utilité sociale, et il est très favorable à ce que les pouvoirs publics la soutiennent. C’est ce qui ressort clairement de ce sondage réalisé par l’Ifop pour la Confédération paysanne [^2] et publié en exclusivité par Politis. Les sondés considèrent à 64 % que la petite ferme est un modèle adapté à une production de qualité, à la création d’emplois ainsi qu’à la préservation de la nature, et même à 91 % qu’il a de l’avenir et, par conséquent, doit être spécifiquement soutenu. Ce plébiscite fait fi des divergences politiques : les réponses varient peu selon les opinions. « Il est flagrant de constater l’écart entre la volonté de faire des citoyens et celle du gouvernement », note Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Le syndicat est en confrontation avec le modèle dominant d’une agriculture productiviste qui capte la majeure partie des aides distribuées via la politique agricole commune (PAC), en fonction du nombre d’animaux ou de la taille de l’exploitation plutôt que du nombre de salariés. Alors que les petites fermes sont beaucoup plus pourvoyeuses d’emplois que les grandes exploitations mécanisées, qui contribuent, elles, à désertifier le territoire. « La politique agricole actuelle donne aux gros les moyens d’absorber ou de faire disparaître les petits », déplore Laurent Pinatel.

[^1] Voir Politis n° 1301 et 1357.

[^2] Échantillon représentatif de 1 001 personnes, méthode des quotas, questionnaire en ligne du 9 au 11 janvier 2017.

Pour aller plus loin…

À Nîmes, l’écologie populaire s’empare du logement

Loi Duplomb : la FNSEA contre la société

« Les députés qui voteront pour la loi Duplomb voteront pour le cancer »