Voyage en intellocratie française

Le journaliste Jean-Marie Durand enquête sur l’évolution du monde des idées après l’âge d’or de Saint-Germain-des-Prés. Et salue _« une espèce en voie de réinvention »_.

dans l’hebdo N° 1573 Acheter ce numéro

Une « enquête ». C’est ainsi que Jean-Marie Durand, journaliste spécialiste du monde intellectuel et ancien rédacteur en chef adjoint des Inrockuptibles, définit sa plongée au sein du monde des idées et des intellectuels français en ce début de XXIe siècle. Mais on pourrait aussi la qualifier de « voyage », puisque l’auteur prend soin de décrire les lieux que ces intellectuels fréquentent et où il va les rencontrer, tout comme leurs parcours idéologiques, sémantiques, médiatiques, leur rapport aux pouvoirs, leurs positions au sein de l’Université, de l’édition ou de la presse. À tel point que Jean-Marie Durand affirme en conclusion pouvoir « dessiner une autre carte du monde intellectuel ».

« Contre les nostalgiques, contre les anti-intellectualistes et contre les cossards », et malgré les sempiternels énoncés d’une hypothétique « fin des intellectuels » français, l’auteur affirme au contraire qu’il convient de considérer cette « catégorie mythique de l’histoire hexagonale » comme en pleine « réinvention », dans un véritable « chantier de reconstruction ». Et l’enquêteur-voyageur de se féliciter, non sans un vrai soulagement, que « la vie intellectuelle en France s’agite enfin, après une impression de reflux dans les années 1980-1990 ».

Tout n’est pas rose pour autant. Les sciences humaines et sociales ont subi une importante « perte de prestige symbolique » par rapport à « l’âge d’or » qu’ont été l’après-guerre (sous l’écrasante figure de l’intellectuel « total » incarnée d’abord par Jean-Paul Sartre) puis, plus encore, les années 1960-1970. Ce qui allait prendre le nom outre-Atlantique de « french theory » était élaboré par les grandes figures de l’époque, de Foucault à Lyotard, de Derrida à Barthes, du duo Deleuze et Guattari à Bourdieu, sans oublier Lévi-Strauss, Dumézil, Lacan, Soboul ou Braudel. La presse relaie alors les joutes théoriques ou idéologiques et toute l’actualité de la « vie des idées » en leur consacrant une place impensable aujourd’hui. Mais, après la disparition des grands ancêtres, l’adjectif « précaire » va bientôt être fréquemment accolé au substantif « intellectuel », puisqu’un « enseignant-chercheur sur deux est aujourd’hui précaire ». Sans oublier l’avènement des intellectuels « médiatiques » et « de gouvernement »…

Toutefois, en dépit de cette fragilité des statuts des chercheurs, Jean-Marie Durand note avec un certain espoir qu’un renouveau de la pensée critique est aujourd’hui à l’œuvre, malgré les difficultés et les transformations des années 1980-1990, emmené notamment par de petites maisons d’édition engagées comme Amsterdam, Les Prairies ordinaires, Agone, Syllepse, etc. Et l’auteur de saluer un « homo intellectus » du XXIe siècle en devenir, « mobile, mondialisé, réencastré dans la société » !

Homo intellectus. Une enquête (hexagonale) sur une espèce en voie de réinvention Jean-Marie Durand, La Découverte, 278 pages, 20 euros.

Pour aller plus loin…

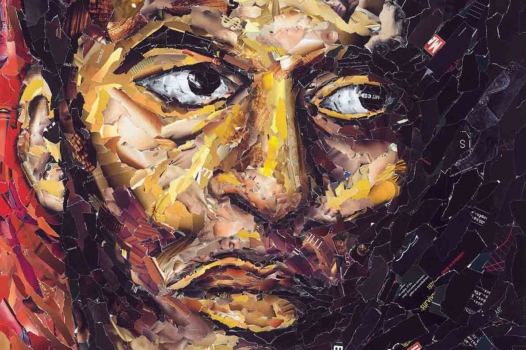

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »