« Le gouvernement réduit la capacité du fonctionnaire à penser »

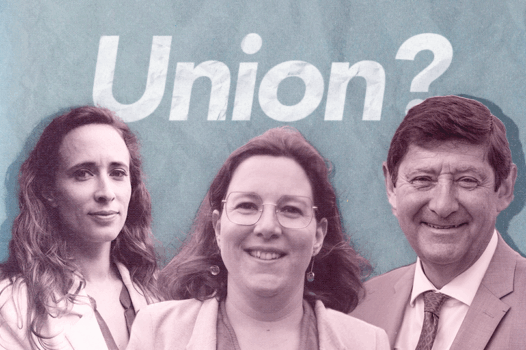

Sous couvert de décloisonner la haute fonction publique, la réforme de l’ENA et des grands corps accélère la confusion entre public et privé, selon un collectif de hauts fonctionnaires. Les explications d’Arnaud Bontemps et Prune Helfter-Noah, ses porte-parole.

dans l’hebdo N° 1658 Acheter ce numéro

© Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Côté pile, le gouvernement ripoline la haute fonction publique avec un nouveau nom pour l’École nationale d’administration (ENA), rebaptisée Institut du service public à compter du 1er janvier 2022, la suppression de certains grands corps de hauts fonctionnaires (1), la création d’un sas de deux ans sur le terrain pour les diplômés avant leur affectation aux postes à responsabilité et davantage de places pour les élèves boursiers. Côté face, les grands projets instillent un management inspiré du privé, assorti d’un devoir de réserve de plus en plus strict pour les agents et d’une pression constante à l’économie budgétaire… Une évolution inquiétante, selon le collectif de hauts fonctionnaires Nos services publics, créé le 30 avril pour faire entendre une voix différente dans le débat sur l’orientation de la fonction publique. Arnaud Bontemps et Prune Helfter-Noah, ses porte-parole, analysent les grandes réformes en cours.

Que pensez-vous de la réforme de la haute fonction publique, lancée par ordonnance le 2 juin, qui prévoit de transformer l’ENA et de différer l’affectation aux grands corps ?

Arnaud Bontemps : La question prioritaire qui n’est jamais posée est : quel est le problème et comment changer la formation des fonctionnaires pour y remédier ? Notre diagnostic est qu’il y a un cadre de pensée très austéritaire qui bloque tout. Nous raisonnons par la contrainte financière avant de raisonner par des objectifs de politique publique. Il existe également une culture de l’obéissance qui masque les désaccords plutôt qu’elle ne les encourage.

Je ne vois pas en quoi le changement de logo de l’ENA résoudra quoi que ce soit. Le gouvernement affirme vouloir donner moins de poids au classement de sortie, mais il n’explique pas comment cela fonctionnera concrètement. Or on sait que, dans l’administration, le diable se niche dans les détails.

Prune Helfter-Noah : On constate que le concours fonctionne mal pour -sélectionner des profils d’origines sociales différentes. Mais par quoi le remplace-t-on ? Aujourd’hui, nous remplaçons une méritocratie qui fonctionne mal par des nominations de copinage. C’est une réalité pratiquée à plus ou moins grande échelle selon les gouvernements, avec une tendance à l’accélération sous le quinquennat actuel. Le gouvernement a tout de même inscrit dans le droit le fait qu’il n’était pas nécessaire d’être diplomate pour être nommé consul de San Francisco…

Concernant la disparition des grands corps : permettre aux agents de passer d’un ministère à l’autre est positif ; ne plus avoir de fonctionnaires experts de telle ou telle tâche, ça ne l’est pas.

Craignez-vous que la fin des grands corps renforce l’inféodation des hauts fonctionnaires aux politiques ?

P. H.-N. : C’est le principal danger de cette réforme et sûrement son objectif essentiel : faire en sorte que l’administration et la fonction publique soient à la main du politique. Il semblerait que ce gouvernement considère que ses réformes ne sont pas mises en œuvre assez vite à cause de l’administration et de la force d’inertie des fonctionnaires. Pour remédier à ça, il remplace les fonctionnaires par des agents plus précaires qui peuvent être révoqués en fonction de leur plus ou moins bonne exécution des directives politiques. C’est une façon de faire taire toute contestation, mais également toute proposition interne qui permettrait d’améliorer les politiques publiques.

A. B. : C’est ce qu’on appelle la « fonctionnalisation » de certains corps. Ceux de l’inspection générale des finances ou des affaires sociales, par exemple, sont chargés de réfléchir en appui des personnes qui ont le nez dans le guidon. Ces inspections sont certes aujourd’hui soumises à l’autorité hiérarchique des ministres, mais elles bénéficient d’une certaine protection dans l’exercice de leur mission, qui peut aider à dire ce qui dysfonctionne. Avec la fin de ces grands corps, le gouvernement réduit la capacité du fonctionnaire à penser. C’est au moins un impensé.

En outre, la précédente réforme était destinée à faciliter le recours aux contractuels et les allers-retours entre le public et le privé, avec une mythification de la gestion privée des ressources humaines qui est récurrente dans la bouche du gouvernement. Nous sommes face à une logique d’indifférenciation entre la gestion publique et la gestion privée des ressources humaines. À Bercy, on compte un fonctionnaire lorsque les lobbys de la finance ont dix personnes pour travailler sur le même sujet. Les services du ministère sont donc techniquement dépassés. Il y a également des logiques de carrières croisées qui rendent encore plus difficile le fait de se détacher des lobbys, parce qu’ils représentent une perspective de carrière.

Pourtant, les fonctions du secteur public et du secteur privé sont bel et bien différentes. Une chose qui caractérise le secteur public, c’est la démocratie. Une chose sans laquelle une entreprise privée meurt, c’est la rentabilité. Ce ne sont pas les mêmes principes directeurs et cela n’induit pas les mêmes fonctionnements, par exemple dans le rapport à la hiérarchie.

Comment lutter contre le pantouflage ?

P. H.-N. : Notre rôle n’est pas de faire des propositions, parce que notre collectif regroupe des personnes très différentes et que nous n’avons pas vocation à nous substituer aux politiques. Mais nous constatons que l’attractivité très forte du privé sur le public est assumée au plus haut niveau de l’État. La première étape est donc de considérer qu’il y a un problème et que le flou qui est créé et entretenu menace l’idée de fonction publique.

A. B. : On a besoin du privé comme du public, mais chacun à sa place. Notre note sur l’externalisation de l’action publique pointe l’ampleur du phénomène [160 milliards d’euros, soit un quart du budget de l’État – NDLR] et explique comment les contraintes sur l’emploi public ont progressivement installé ce phénomène. Résultat, nous sommes en train de perdre certaines compétences, ce qui hypothèque la qualité des services publics. Lorsqu’une préfecture sous-traite sa sécurité à une entreprise privée, alors qu’une de ses missions est justement la sécurité, nous marchons sur la tête.

Le conseil de défense sanitaire a pris une place centrale dans la gestion de la pandémie. Comment fonctionne-t-il et comment analysez-vous cette prédominance ?

A. B. : Sa principale caractéristique est qu’il est placé sous le sceau du secret-défense et d’une confidentialité totale. Il n’y a pas de compte rendu. Il s’agit donc d’un huis clos, non documenté, ce qui pose des questions en matière d’archives et de compréhension ultérieure de ce qui s’est passé. C’est un petit sujet qui traduit une grande centralisation des décisions, qui a pour corollaire une certaine opacité.

P. H.-N. : C’est un des révélateurs de la méfiance du gouvernement vis-à-vis des autres acteurs, députés, sénateurs, collectivités territoriales ou fonctionnaires. Il y a une vision très traditionnelle de ce qu’est l’efficacité, venue du privé : un chef décide avec un petit nombre de pairs, pour que les choses soient faites de manière efficace et rapide. En fait, même dans le privé, les techniques de management, aujourd’hui, ne sont plus celles-là. Les entreprises qui fonctionnent sont celles qui arrivent à faire participer leurs salariés, à donner du plaisir dans le travail, à intégrer l’avis des usagers.

Vous dénoncez l’usage de plus en plus répressif du devoir de réserve. Que recouvre cette notion ?

A. B. : Il s’agit d’une notion floue appliquée par les juges administratifs en suivant une jurisprudence qu’on ne comprend pas toujours, mais qui dit, en bref, que les fonctionnaires doivent avoir des propos modérés. Il y a une forte surinterprétation de la part des fonctionnaires, qui conduit à une immense autocensure, d’autant plus importante pour ceux qui ont des idées critiques vis-à-vis des politiques publiques mises en œuvre. Or il y a une vraie utilité de la parole des agents, parce que nous avons des choses à apporter dans le débat public.

La fonction publique se calque de plus en plus sur les méthodes du privé, mais les critiques contre son modèle, « l’emploi à vie » ou l’évolution salariale à l’ancienneté par exemple, demeurent fréquentes. Comment vous situez-vous face à cette opposition entre deux modèles ?

P. H.-N. : Une fois de plus, nous avons tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Faire du management par la performance, c’est une chose, encore faut-il s’entendre sur la définition de la performance. Implicitement, elle est définie par la vitesse, la quantité de dossiers traités, etc. Nous n’avons pas de réflexion sur le « bien-travailler ». Est-ce de faire en sorte qu’une personne au RSA trouve un travail pérenne, ou enregistrer un nombre significatif de radiations du RSA, avec les économies afférentes pour la puissance publique ? Aujourd’hui, l’implicite privilégie le deuxième terme.

A. B. : Il faut inventer un modèle intelligent de gestion des ressources humaines, avec l’intérêt général en priorité. Le modèle actuellement promu est celui d’un fonctionnaire qui se cacherait à la fois les yeux, les oreilles et la bouche. Il faut faire l’exact inverse en libérant la parole et en regardant les conséquences des politiques mises en œuvre.

Pourquoi avoir lancé votre collectif hors du champ syndical ?

A. B. : Le premier objectif est de rassembler les gens. Le second de transformer les services publics. On le fait en organisant la rencontre et en émettant des idées dans le débat public. On peut le faire plus facilement dès lors qu’on n’est pas dans une case précochée, ce qui est souvent le cas, malheureusement, avec les syndicats.

P. H.-N. : Nous faisions des jeux de rôle à l’ENA dans lesquels on nous faisait discuter avec les syndicats, mais nous n’étions jamais dans le rôle des syndicats ! C’était toujours l’autre, avec une vision d’un individu méchant, hirsute et un peu énervé.

A. B. : Il est nécessaire de réhabiliter la place des syndicats, car nous avons besoin des agents et de ceux qui les représentent. Mais notre rôle n’est pas de défendre les intérêts individuels ou collectifs des agents. Nous ne sommes pas non plus un think tank, car nous ne nous battons pas que dans le monde des idées : nous pensons que, pour transformer les services publics, il faut s’organiser collectivement et agir concrètement.

P. H.-N. : Nous sommes à l’intérieur, des praticiens du service public, et nous visons l’« empouvoirement », c’est-à-dire que nous voulons nous donner les moyens de nous appliquer à nous-mêmes les clés qu’on a réussi à découvrir ensemble par la discussion.

A. B. : Nous sommes des milliers à penser que les choses marchent à l’envers. Et, du fait de cette culture du silence, nous ne savons pas que c’est aussi le cas du voisin, qui est dans le même couloir que nous. Libérer la parole, c’est l’une de nos missions et un autre moyen de faire changer les choses.

P. H.-N. : Il y a un soulagement incroyable de la part des personnes qui nous rejoignent. Beaucoup nous disent : « Enfin des gens qui pensent comme moi ! » Nous avons même des consultants externes qui conseillent la puissance publique et trouvent cela absurde.

(1) Les inspections générales et le corps préfectoral seront supprimés, ce qui signifie qu’un haut fonctionnaire pourra être nommé dans ces différents corps puis être muté.

Pour aller plus loin…

À Bagneux, les unitaires lancent le « Front populaire 2027 »

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre

PS, PCF, écolos, LFI… Pourquoi tant de haine ?