L’enjeu caché d’Annapolis

Derrière l’apparence d’une négociation israélo-palestinienne sans calendrier ni contrainte, les États-Unis poursuivent d’autres objectifs régionaux. Le but est d’obtenir un isolement de l’Iran , du Hezbollah et du Hamas.

dans l’hebdo N° 978 Acheter ce numéro

Pour quelle raison George Bush s’est-il soudain pris de passion pour le conflit israélo-palestinien au point de convoquer dans la petite ville d’Annapolis, non loin de Washington, une quarantaine de pays et d’organisations ? Après sept années de présence à la Maison Blanche, on peut s’étonner de ce déploiement diplomatique qui contredit toute la politique menée jusqu’ici au Proche et au Moyen-Orient par l’administration républicaine. Si l’enjeu en avait été vraiment le règlement du conflit israélo-palestinien, on peut imaginer que le président américain et sa secrétaire d’État, Condoleezza Rice, auraient posé aux protagonistes quelques conditions préalables. Quitte à annuler cette conférence dans le cas où celles-ci n’auraient pas été remplies. Or, les États-Unis n’ont cessé de battre en retraite et de limiter l’ambition de la réunion sans jamais la remettre en cause. Il était initialement prévu que les Israéliens et les Palestiniens arriveraient à Annapolis porteurs d’un document commun dessinant les contours de la négociation sur chacun des grands problèmes qui touchent au statut final d’un futur État palestinien : les frontières, le démantèlement des colonies, le partage de Jérusalem et le sort des réfugiés. Ainsi qu’un calendrier serré faisant obligation aux deux parties d’aboutir avant la fin de 2008, terme du deuxième mandat présidentiel de George Bush.

La conférence d’Annapolis risque de n’aboutir qu’au lancement d’un long processus de paix sans contour ni contrainte.

SOMODEVILLA/AFP

Au lieu de cela, la conférence d’Annapolis s’est ouverte mardi sans aucun accord préalable ni calendrier. Mais la réunion a finalement débuté comme si son contenu importait peu. C’est que derrière un règlement du conflit israélo-palestinien auquel personne ne croit, et dont au demeurant Israël ne veut pas payer le prix, les objectifs poursuivis par les États-Unis sont ailleurs. L’insistance manifestée par l’administration américaine pour obtenir la présence de l’Arabie Saoudite et même de la Syrie en témoigne. Il s’agissait surtout de rassembler à Annapolis tous ceux qui ont à craindre d’une montée en puissance de l’Iran. L’Arabie Saoudite, grand concurrent régional de Téhéran, est évidemment au premier chef concernée. Les efforts américains, même tardifs, visaient également à attirer Damas dans un nouveau front anti-iranien. Cela, fût-ce au prix de deux concessions pour l’instant de pure forme. La garantie donnée par les États-Unis et Israël que le problème du plateau du Golan, occupé depuis 1967 par Israël, et toujours revendiqué par la Syrie, serait évoqué ; et l’assurance donnée à l’Arabie Saoudite que l’initiative de paix arabe, lancée en 2002 par celui qui n’était encore que le prince Abdallah, servirait de référence aux négociations israélo-palestiniennes futures. Une spectaculaire poignée de main entre le ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud al-Fayçal, et un officiel israélien aurait parfaitement fait l’affaire. George Bush aurait obtenu pour son allié israélien ce qui intéressait Israël dans l’initiative arabe : une normalisation, au moins symbolique, des relations de l’État hébreu avec les pays de la région. Et cela sans la contrepartie, c’est-à-dire sans le retrait israélien des territoires palestiniens et un retour aux frontières de 1967. Et pour lui-même, il aurait obtenu la définition d’un axe diplomatique isolant l’Iran, le Hezbollah libanais et le Hamas. Les conditions d’une offensive américaine, contre l’Iran, et israélienne, contre ces deux mouvements, auraient été réunies. Même sur ce plan, Annapolis n’aura peut-être pas entièrement répondu à l’attente américaine. Les Saoudiens se sont efforcés de ne pas tomber dans le piège. Les rencontres impromptues avec les négociateurs israéliens devaient être soigneusement évitées.

Et le conflit israélo-palestinien dans tout cela ? Pour réaliser son objectif principal, il ne déplairait sans doute pas à l’administration Bush d’obtenir quelques avancées réelles sur ce dossier. En donnant du grain à moudre au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, les États-Unis pouvaient espérer isoler le Hamas. Mais les objectifs régionaux de Washington se heurtent ici aux intérêts locaux et nationaux d’Israël, qui, même pour renforcer la position de Mahmoud Abbas, n’a aucune intention de démanteler les colonies de Cisjordanie. Au contraire, c’est le mouvement inverse qui continue de s’opérer. Israël n’a pas renoncé à une politique de fait accompli qui devrait à moyen terme rendre impossible tout projet d’État palestinien. À Annapolis, comme ce fut le cas avec la Feuille de route, on en revient toujours au même problème. Même s’il peut arriver que les États-Unis et Israël aient conjoncturellement des intérêts divergents, Washington n’est jamais disposé à exercer sur son allié historique des pressions suffisantes pour lui faire renoncer à l’essentiel : la colonisation, qui demeure plus que jamais le coeur du conflit. Pour le reste, Israël accomplit des « gestes » survalorisés par la communauté internationale, comme la récente libération de 435 prisonniers politiques palestiniens. Un chiffre dérisoire quand on sait que quelque dix mille Palestiniens sont toujours dans les prisons israéliennes. Et la manipulation de l’opinion est encore plus évidente quand on sait que six cents Palestiniens ont été arrêtés au mois d’octobre. Il se pourrait que sorte d’Annapolis le lancement d’un nouveau et « long processus de paix ». Sans aucun contour ni aucune contrainte. C’est alors la vérité du terrain qui prime. La poursuite de la colonisation, les constructions israéliennes dans la zone dite E1, qui menace de scinder la Cisjordanie en deux. On peut faire confiance à Israël pour mettre à profit ce nouveau et long processus pour poursuivre sa politique du fait accompli.

Pour aller plus loin…

Au Chili, un espoir pour la gauche

Contre la guerre, aux États-Unis : « Nous ne voulons plus de morts, plus de victimes »

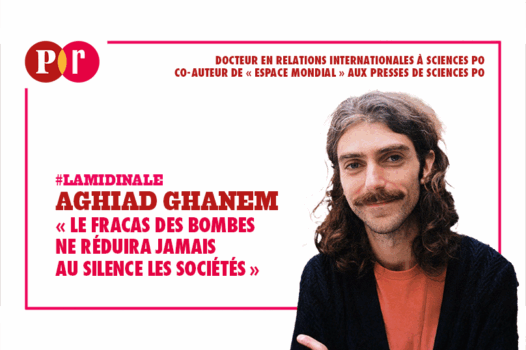

« Le fracas des bombes ne réduira jamais au silence les sociétés »