La France est-elle gouvernée à gauche ?

En 2004, les socialistes accédaient à la direction de 20 régions sur 22. Ils devaient, disaient-ils, « contrer les effets de la casse sociale mise en œuvre à l’échelle nationale ». Bilan.

dans l’hebdo N° 1089 Acheter ce numéro

Qui se souvient encore de la folle élection de 2004 ? Un seul chiffre subsiste comme censé résumer à lui seul tout un scrutin : 20 sur 22. C’est le nombre de régions que gèrent les socialistes depuis. Six ans déjà ! Et, pourtant, que cette victoire impensable a été appréciée ! Savourée même. Moins de deux ans après le 21 avril 2002 et l’élimination du candidat socialiste, Lionel Jospin, au premier tour de la présidentielle, la gauche tenait enfin sa revanche. Sur Jacques Chirac, élu avec les voix du peuple de gauche qu’il s’était empressé d’oublier. Sur la politique de casse sociale conduite par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Et de quelle manière !

Pour la première fois depuis la réélection de François Mitterrand en 1988, la gauche était majoritaire. Elle qui, jusqu’à ce vote des 21 et 28 mars 2004, ne détenait que 8 régions – et n’en gérait que 2 jusqu’en 1992 – se trouvait subitement à la tête de la quasi-totalité d’entre elles. Même les régions réputées les plus imprenables s’étaient données à la gauche. Sur les plateaux de télévision, François Fillon, alors ministre des Affaires sociales, et l’un des grands battus du scrutin, qui conduisait la liste UMP dans les Pays-de-Loire, évoquait un « 21 avril à l’envers ». À Marseille, le socialiste Michel Vauzelle, euphorique, comparait cette vague rose inédite à la « grande espérance de 1981 » et y voyait un « printemps politique » . Un lyrisme entonné aussi par le patron d’alors du PS, François Hollande. C’est « la victoire la plus importante du PS et de la gauche depuis 1981 », faisait-il observer. La comparaison renvoyant à une prise de pouvoir, l’inconscient a fait le reste. La gauche allait donc gouverner le pays depuis ses présidences de région ? Ou, à tout le moins, opposer un contre-pouvoir solide au pouvoir central ?

De fait, les socialistes tout à l’ivresse de ce scrutin historique, qui les a vus conquérir ou garder 20 régions métropolitaines, ainsi que la Guadeloupe et la Guyane, la Réunion restant communiste et la Martinique indépendantiste, entendaient faire des régions des lieux de résistance politique et d’innovation. Les conseils régionaux pourraient devenir une « force de proposition dans l’équilibre des institutions de la République », suggérait Michel Vauzelle, le président de Paca.

Revenu à plus de prudence, François Hollande admit vite que son parti ne pourrait pas « contrecarrer tous les effets de la politique gouvernementale ». Mais « tout ce que nous allons engager dans les régions à travers des politiques innovantes préparera le projet que nous avons maintenant » , expliquait le patron du PS, qui ne cachait pas sa stratégie : avec ses alliés, le PS allait se servir du levier régional pour reconquérir à terme le pouvoir central. À cette fin, les vingt vainqueurs socialistes étaient conviés à un conseil national du PS pour jeter les bases d’une coopération.

Six ans après avoir été ainsi investies de la mission de porter un projet politique capable de dessiner les contours d’une gestion de gauche, les régions présentent un bilan certes honorable, mais bien éloigné du but qui leur était assigné. Les majorités de gauche qui les dirigent sont associées à quelques mesures phares. La gratuité des manuels scolaires et le quotient familial dans les cantines des lycées, initiés dès le début de la mandature, sont appréciés de tous. Les « emplois-tremplins », qui figuraient au programme de 2004, visaient à compenser la disparition des emplois-jeunes en 2002 ; ils ont été mis en œuvre selon des formes diversifiées dont l’intérêt pour les bénéficiaires, les jeunes en difficulté sur le marché du travail et les associations qui les emploient, n’est pas discutable. Les régions ont aussi remis les TER sur les rails : « L’augmentation du trafic place la France en tête des pays de l’Union européenne pour la progression des transports régionaux », se félicitait un récent rapport de la Cour des comptes. Un cocorico dû, selon les magistrats de la rue Cambon, à plusieurs éléments comme « le développement des dessertes, une meilleure accessibilité, des matériels plus performants et confortables ».

On peine toutefois à distinguer derrière une addition de réalisations – pour les besoins de la campagne électorale, les présidents sortants en présentent d’impressionnantes listes, parfois commune par commune – quel projet structurant pourrait avoir impulsé ces actions et leur donner sens. L’Association des régions de France, qui rassemble les présidents de région sous la houlette de l’Aquitain Alain Rousset (PS), aurait pu contribuer à cette lisibilité et être le lieu où se coordonnait les politiques régionales. Hormis quelques réunions médiatiques, comme un déjeuner annuel à La Rochelle, en marge de l’université d’été du PS, cette association est restée dans un rôle conforme au girondisme de ses membres.

Face à un gouvernement porteur d’une orientation politique unique, le rêve d’un contre-pouvoir des régions reposait sur leur unité de vues. Un vœu pieu. Les particularismes locaux l’ayant emporté sur l’appartenance à une même formation politique. « Lorsqu’on se pose en défenseur de la souveraineté des collectivités locales et de l’autonomie des régions ou des départements, il y a une évidente contradiction à prétendre animer un contre-pouvoir » , expliquait récemment, dans le Monde , Laurent Baumel, une des têtes pensantes du PS, pour qui son parti « s’est heurté à la décentralisation ». « Chaque président de région a eu tendance à œuvrer dans son coin », reconnaît Jean-Paul Huchon.

Cette propension à ignorer ce que fait le voisin n’est pas seulement imputable au contexte local dans lequel ces élus ont à agir ou à leur individualisme. Elle traduit aussi parfois la conviction qu’entre l’Europe et les régions il n’y a rien. « La Nation ? Je ne crois pas à son avenir », avouait ainsi le président de la région Île-de-France dans un livre d’entretiens paru il y a deux ans [^2].

En l’absence de coordination politique entre elles, les régions ont surtout insisté sur l’accroissement de leur pouvoir que leur conférait la décentralisation. Sans toujours se rendre compte que même une bonne application locale de mauvais dispositifs législatifs revient à appliquer ces dispositifs. C’est le cas de la gestion des personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) de l’Éducation nationale. Avant l’élection de 2004, la gauche était opposée au transfert de la gestion de ces fonctionnaires à la région, au nom de l’unité du service public. Élus, les présidents socialistes ne se sont pas opposés à ce transfert alors qu’un refus déterminé de 20 présidents de région eût mis le gouvernement dans l’embarras.

Le dossier des TER est aussi symptomatique d’un calcul politique à courte vue. Les équipes de gauche se flattent d’avoir investi trois milliards d’euros, renouvelé 50 % du matériel et augmenté la fréquentation de 30 %. Ce faisant, elles ont accepté de se substituer au désengagement de l’État, qui reste maître du jeu. Lui seul décide des domaines dont il se désengage. Et des règles. C’est ainsi que, dans la prochaine mandature, les conseils régionaux devront faire jouer la concurrence libre et non faussée quand ils décideront la création de nouvelles dessertes. Au risque de se faire les auxiliaires de la destruction des services publics.

En finançant l’enseignement supérieur et la recherche – pour une part toujours croissante –, les régions n’ont-elles pas favorisé la concurrence entre les universités, les territoires et les filières, contribuant ainsi à entériner l’inégalité d’accès aux savoirs ? Sur ce dossier, Jean-Paul Huchon en fait l’aveu, les présidents de région étaient favorables à l’autonomie des universités et ont pesé pour que le PS ne s’oppose pas frontalement à la loi Pécresse.

Dans le bras de fer des régions contre le gouvernement, celui-ci a l’avantage de la loi et « les cordons de la bourse ». Et les régions n’ont ni la vocation ni les moyens de se substituer à l’État. Pour autant, il n’est pas dit qu’elles doivent se contenter de limiter les dégâts engendrés par la mise en œuvre de politiques nationales ou par la crise – les socialistes assurent avoir préservé directement 100 000 emplois. Leur contre-pouvoir reste toutefois à inventer.

[^2]: De battre, ma gauche s’est arrêtée. Conversations avec Denis Jeambar, Seuil, Jean-Paul Huchon, p. 142.

Pour aller plus loin…

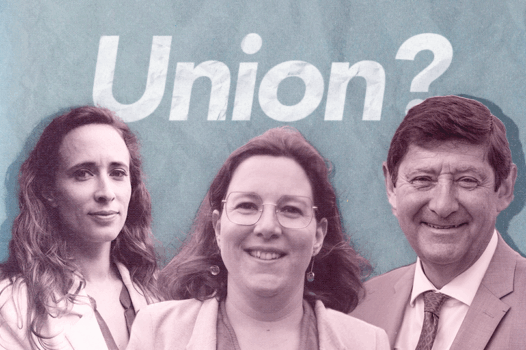

À Bagneux, les unitaires lancent le « Front populaire 2027 »

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre

PS, PCF, écolos, LFI… Pourquoi tant de haine ?