Elles secouent le joug de l’eau

La corvée d’eau asservit des millions de femmes dans le monde. Certaines se battent, avec des résultats parfois spectaculaires. Rencontres au récent Forum alternatif mondial de l’eau, à Marseille.

dans l’hebdo N° 1195 Acheter ce numéro

«Qui, parmi vous, a déjà porté de l’eau, d’un puits jusqu’à sa maison ? » Quelques rares mains, souvent noires, se lèvent dans l’assistance… C’est l’un des ateliers du Forum alternatif mondial de l’eau (Fame), qui s’est tenu à Marseille du 15 au 17 mars. « Nous luttons tous les jours pour que les femmes n’aient plus à subir cette corvée ! » , lance Margaret Nakato, animatrice de l’association ougandaise Katosim.

Programme quotidien pour elles dans des centaines de milliers de villages dans le monde, et surtout en Afrique : quatre heures consacrées au puisage et au transport des quelques litres nécessaires aux besoins parcimonieux des familles. Les femmes parcourent ainsi six kilomètres par jour en moyenne, jusqu’à huit trajets pour se rendre au puits, à la borne-fontaine ou à la source, avec vingt litres sur la tête. « Les cordes laissent des traces dans nos mains, et nous sommes devenues des citernes ambulantes » , témoigne une Malienne sur un panneau d’information.

Certaines participantes à cet atelier content leur asservissement à cette tâche vitale, dont les hommes se dispensent, l’enrôlement des enfants et surtout des petites filles, qui s’absentent de l’école pour aider leur mère. Le trajet de

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Agriculture responsable : que peuvent les petites communes ?

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

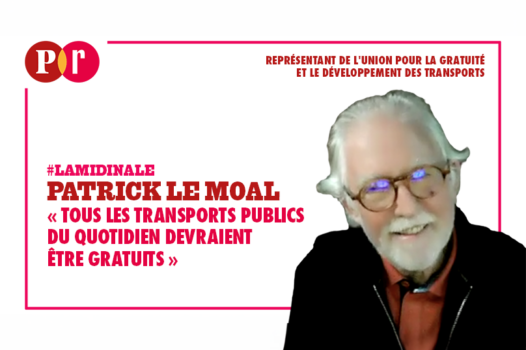

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »