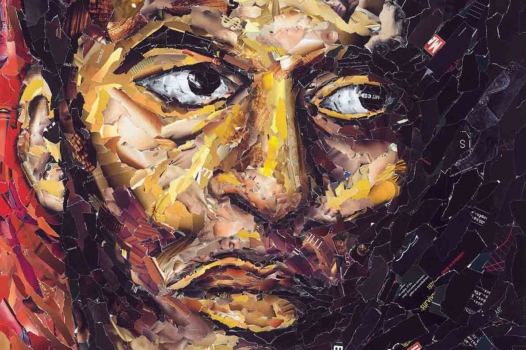

Le mutisme des pères

Florence Dosse explore l’héritage et la « honte » des enfants des appelés en Algérie, qui n’ont rien dit de ce qu’ils avaient vécu là-bas.

dans l’hebdo N° 1194 Acheter ce numéro

En octobre 1959, après déjà cinq années de guerre, l’Ifop réalise une enquête d’opinion auprès de 3 500 jeunes Français, tout juste « libérés » de leur service en Algérie. À la question « À votre avis, pourquoi la France se bat-elle en Algérie ? » , plus de 70 % se sont déclarés « sans opinion » . Aussi surprenante qu’elle puisse paraître, cette réponse peut s’expliquer en partie par le refus de la France de nommer ce conflit. Celui-ci a été désigné de multiples façons, sans jamais comporter le mot « guerre » : « événements d’Algérie » , « opérations effectuées en Afrique du Nord » , expressions parfois accompagnées des mots « pacification » ou « maintien de l’ordre » . Ces intitulés traduisent ce qui fut, maintes fois repris depuis, une « guerre sans nom ». Pourtant, les centaines de milliers de jeunes gens du contingent français envoyés massivement en Algérie à partir de 1956 par le gouvernement de Guy Mollet se retrouvaient bel et bien à « faire » la guerre, la peur au ventre sur un piton des Aurès, dans le djebel ou une casbah, ou le long des frontières tunisienne ou marocaine. Ils s’apercevaient vite que, contrairement aux discours de la hiérarchie militaire ou des tenants de l’Algérie française, « il était impossible de ne pas voir, une fois sur place, que ce n’était pas la France » . Il faudra attendre quarante ans pour que la France, en 1999, finisse par voter une loi qui reconnaît officiellement « la guerre d’Algérie comme guerre » .

À l’heure du cinquantième anniversaire des accords d’Évian signés le 18 mars 1962, scellant l’indépendance de l’Algérie et mettant fin à l’une des guerres coloniales les plus cruelles, c’est un ouvrage dense, terrible, mais en même temps d’une grande douceur, qui, d’une écriture aussi sobre que précise, mêlant sans cesse l’intime et l’histoire, vient fouiller la mémoire et surtout les nombreux « non-dits » , les « silences » des appelés (et rappelés) envoyés combattre de l’autre côté de la Méditerranée.

Issu d’un travail de recherche tout à fait original, initié au départ pour essayer de comprendre le silence (tenace) de son propre père sur ses « années algériennes » , ce premier livre de Florence Dosse interroge la question de la transmission de la mémoire entre générations, se saisissant de son histoire telle « une porte d’entrée » : « Dans l’océan des familles concernées par la guerre d’Algérie, mon histoire est une histoire parmi tant d’autres. Avant de m’effacer pour rendre compte des paroles des appelés, des femmes et des enfants d’appelés que j’ai entendues, je choisis d’en donner ici quelques bribes pour témoigner du déclic qui s’est produit et m’a conduite à ce travail. » Et de préciser, non sans humilité : « Me voir et me nommer “fille d’appelé” a nécessité une prise de conscience lente, insidieuse, progressive ; il faudra plusieurs chocs successifs pour que cette dénomination de fille d’appelé s’impose à moi et prenne sens, me rendant héritière d’un passé obscur et peu reluisant » .

L’ « héritière du silence » de ce passé douloureux emmène ainsi le lecteur à la rencontre de quelques-uns de ces appelés d’Algérie, qui furent au total plus d’un million. S’interroger sur les raisons de leur silence passe aussi par leurs femmes, à la fois « témoins » et « relais du silence » de leurs époux pendant plusieurs décennies. C’est là une des plus belles parties du livre, quand ces femmes, après une « réticence étonnée à être interviewées » , découvrent qu’elles ont « finalement beaucoup à dire » , s’agissant de « raconter la parole et les silences qui ont, selon elles, entouré la guerre d’Algérie de leur mari depuis qu’il est parti et revenu dans leur famille et dans leur environnement au sens large » .

En sa qualité de fille de l’un de ces jeunes hommes – Florence Dosse est née en 1963, donc au lendemain de l’arrêt du conflit –, elle produit un travail sur la génération des enfants nés pendant le séjour ou, plus fréquemment, peu après le retour de leur père. Certes, « il n’y a pas homogénéité des questionnements » de ceux-ci face à ces pères encore jeunes qui, revenus d’une expérience extrêmement traumatisante pour beaucoup, « même lorsqu’ils ont parlé, ont le sentiment de n’être jamais entendus, pouvant aller jusqu’à l’impression de n’avoir jamais rien dit ni rien montré » . Mais cette plongée sensible au sein de la génération suivante est surtout, comme l’explique le psychanalyste Serge Tisseron, une exploration de « la honte qui entoure toujours le secret à la seconde génération ». Florence Dosse souligne combien elle-même a « fait l’expérience personnelle de cette transmission et de l’inconscience totale de [s]on père face à cette contagiosité de la honte » .

Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »