Un million d’automobilistes, et eux, et eux, et eux

Tout autour de Paris, dans des tentes ou des cabanes de fortune, ils sont des centaines à survivre dans le vacarme des voitures.

dans l’hebdo N° 1226 Acheter ce numéro

Parfois, comme surgis de nulle part, un homme ou une femme se faufilent sur un vélo, en équilibre instable entre la bordure de ciment du périphérique parisien et un mur antibruit ou une rambarde surplombant le vide. D’autres fois, c’est un enfant à la frimousse chiffonnée qui pousse sur l’étroite coursive un Caddie démantibulé et chargé des provisions ramassées à la porte d’un magasin. Tous extrêmement concentrés sur leur progression périlleuse, à quelques dizaines de centimètres seulement des voitures qui défilent sans vraiment les remarquer, ombres grises qui disparaissent soudain par une trouée de verdure ou par un escalier taillé dans une terre molle et grasse, fort glissante. C’est le plus souvent depuis les rampes d’accès au boulevard circulaire, où le danger est permanent, qu’on découvre ceux que les services sociaux nomment le « peuple du périphérique ». Des silhouettes glissent le long de bretelles flanquées d’un mur de soutènement suffisamment grand pour abriter les quelques arbustes qui sont parvenus à pousser là, entre la voie rapide et les dernières rues de l’espace parisien, protégé par les grilles vertes enserrant progressivement le périphérique. Peu à peu, les autorités de la capitale tentent d’isoler de chaque côté, banlieue et Paris, les 36 kilomètres d’autoroute urbaine.

Les responsables de ce campement permanent ne sont pas très bavards, soucieux de ne pas attirer l’attention sur eux, craignant que les forces de l’ordre viennent détruire le plus grand village roumain de Paris. À la troisième visite, Viktor explique, la méfiance un peu dissipée, qu’ils se nourrissent essentiellement grâce aux provisions jetées par le magasin Casino, tout proche : « Nous savons bien que nous ne sommes que tolérés, qu’il suffirait d’une plainte des riverains ou du centre de maintenance de la RATP que nos cabanes surplombent pour que les autorités décident de nous disperser, de nous renvoyer dans notre pays où nous étions encore plus pauvres, plus pourchassés qu’ici. » Ce jour-là, il a plu. Tous marchent dans la boue, s’efforçant de ne pas glisser le long de l’étroit passage pentu qui longe le campement. S’ils ne sont pas à l’abri du froid, ils sont au moins au sec – quand les toits de tôle ne sont pas disjoints par un coup de vent, mouillant les couvertures et les duvets qui mettent ensuite de longues journées à sécher.

Il y a hélas pire, et des camps plus précaires encore sur les pentes du périphérique. Entre la porte de Vincennes et la porte de Montreuil, par exemple. Celui des Roumains qui ont pris possession du haut du remblai dominant les voies. Là aussi vivent des enfants, et dès le matin, quand le soleil est au rendez-vous et commence à lécher la pente, les couvertures, les draps et les plastiques recouvrant les tentes sèchent lentement sur l’herbe. Deux femmes descendues des immeubles proches s’indignent : « Comment peut-on laisser des gens vivre dans ces conditions ? Nous apportons à manger de temps en temps, nous donnons des vêtements, mais notre solidarité n’est qu’une goutte d’eau par rapport aux besoins. On n’en peut plus de regarder cette souffrance depuis nos fenêtres. Il faut faire quelque chose, ils ne doivent pas passer l’hiver dans cette misère, la ville et le gouvernement doivent agir avant les grands froids. » Et les voitures continuent de défiler dans un bruit infernal, leurs conducteurs ne voyant pas – ou ne voulant pas voir – cette misère planquée dans les espaces les moins accessibles. Il faut d’ailleurs inspecter minutieusement et à plusieurs reprises les abords du périphérique, descendre lentement le long des bretelles d’accès ou explorer sous leurs piliers pour découvrir le peuple du périphérique. Parfois, un jouet abandonné dans l’herbe ou un enfant qui court dans l’herbe poursuivi par une mère inquiète permettent de deviner derrière les taillis une implantation protégée des regards et, illusoirement, de la police. Des populations très méfiantes qui vivent de petits boulots ou de mendicité.

Certaines femmes emmènent leurs enfants, d’autres s’y refusent. Anna, qui vit sur le périph avec son fils de 15 ans depuis plus d’un an, dit dans un grand sourire triste préférer le printemps : « Pas seulement parce qu’il commence à faire plus chaud mais parce que je cueille des bouquets de narcisses sur les pentes devant notre vieille tente et que je vais les vendre au marché du mercredi et du samedi, près de la Nation. Avec mon fils, Traïan, nous sommes contents de gagner honnêtement quelques euros et, ce qui nous fait plaisir, c’est que les gens sont gentils avec nous. Mais le reste du temps, c’est dur. » Une longue exploration des moindres recoins du périphérique permet de découvrir que les Roms et les Roumains ne sont pas les seuls à s’y cacher. Il y a des Afghans, des Somalis, des Maliens, des Tunisiens ou des Tchétchènes et, depuis peu de temps, de jeunes Syriens échoués là après des migrations mouvementées, difficilement racontées parce qu’elles sont autant d’échecs, et après avoir expérimenté la dureté du pavé parisien ou la promiscuité des squats. Ils sont bien rares ceux qui maîtrisent le français. Abdul, un Afghan d’une trentaine d’années qui vit dans un réduit de tôle aménagé près de la porte de la Chapelle, explique ingénument : « Ici, sur votre périphérique, j’ai l’impression de retrouver un peu de liberté, loin des gens qui me regardaient comme une ordure humaine. Je ne vis plus sous les yeux de gens qui ne me comprennent pas, qui ne comprennent pas pourquoi je suis là, des gens que je ne comprends pas, qui me payent quelques euros pour remplacer un Français une journée sur un chantier. Je suis fatigué mais je me sens mieux que près de la gare du Nord. Parfois j’invite un ami à partager mon abri. » À la sortie de son couloir de ciment, un vélo, son trésor, qu’il enfourche souvent au milieu des voitures surgissant de l’autoroute A1. Sa hantise, partagée par la majorité des habitants du périphérique : le bruit infernal des voitures, qui ne s’apaise que tard le soir.

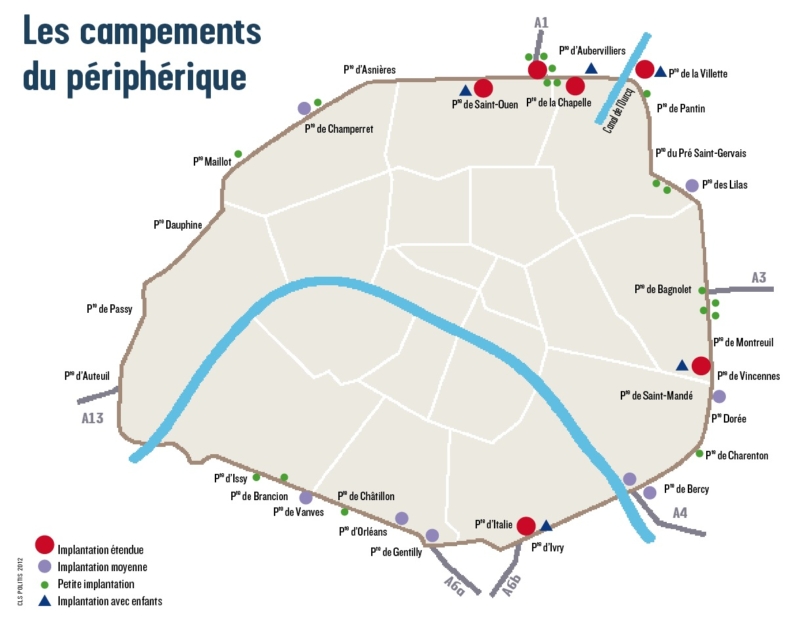

Et puis, toujours dans les méandres de béton, porte de la Chapelle, des Français rejetés là par les accidents de la vie – la perte d’un boulot ou d’un appartement. Comme Nadia, la trentaine, qui, en râlant, abandonne son joint un instant pour bavarder. Elle voudrait de l’argent pour compenser l’interruption sacrilège. La drogue pas chère existe aussi le long du périph, mais elle ne paraît concerner qu’une minorité de ses résidents. D’autres, comme un Polonais d’origine allemande qui a planté sa tente et installé son chat dans le dévers du périphérique, près de l’hôpital Robert-Debré, aux confins du XIXe arrondissement, sont plus intéressés par l’alcool, qui réchauffe et aide à oublier des années de camping parisien. Combien sont-ils, en camps provisoires ou se tenant compagnie à quelques-uns, aux abords du périphérique ? Difficile à évaluer précisément. Probablement un peu plus d’un millier car, même en quelques semaines, impossible de trouver tous les refuges de cette population qui échappe souvent aux associations d’aide parce qu’elle vit à l’écart de la ville, dans ces emplacements souvent inaccessibles et cernés par les voitures.