Pascal Boniface : « Ne pas affaiblir le Conseil de sécurité de l’ONU »

Le directeur de l’Iris, Pascal Boniface, met en garde contre une intervention directe qui aurait des conséquences durables sur l’ONU et plaide pour un armement des rebelles afin de forcer Bachar al-Assad à négocier.

dans l’hebdo N° 1268 Acheter ce numéro

Après un G20 qui a confirmé la fracture avec la Russie, Barack Obama déployait en début de semaine une intense activité afin de convaincre le Congrès de lui donner le feu vert pour une intervention en Syrie sans l’aval de l’ONU. Si le Sénat semblait prêt à le suivre, la Chambre des représentants paraissait au contraire majoritairement hostile. Quant à François Hollande, il était condamné à attendre le verdict des parlementaires américains. Tout juste pouvait-il se consoler d’avoir obtenu in extremis une déclaration de tous les dirigeants européens du G20 appelant à « une forte réponse internationale » après l’attaque chimique du 21 août. D’un côté, deux chefs d’État qui jouent leur crédibilité ; de l’autre, le risque, en cas d’intervention sans mandat, d’un affaiblissement durable des instances internationales. C’est ce risque que Pascal Boniface, directeur de l’Institut des relations internationales et stratégiques, analyse dans l’entretien qui suit.

Que pensez-vous du débat en France autour de la question syrienne ?

Pascal Boniface : Ce qui me frappe tout d’abord, c’est qu’on n’est pas sur les lignes habituelles de ceux qui, BHL et consorts, sont toujours favorables à une intervention militaire en toutes circonstances. Ni d’ailleurs de ceux qui la refusent toujours, comme Mélenchon. Il y a des personnalités qui n’ont pas ce réflexe d’habitude. Je citerai Rony Brauman et Jean-Pierre Filiu parmi les intellectuels qui disent qu’il faut faire quelque chose.

Certains invoquent, pour ne pas agir, l’absence de légalité onusienne ; d’autres, au contraire, plaident pour une intervention au nom de la légitimité que conférerait l’infraction aux conventions sur les armes chimiques. Comment résoudre cette tension entre ces deux principes ?

En termes de pure légalité, on est en situation de blocage. Mais le veto russe, qui bloque le système, a des explications, sinon des excuses. Deux fois, Moscou a participé à ce type d’exercice sans en recueillir les fruits. En 1990, on l’a peut-être oublié, Gorbatchev avait voté la résolution de sanction contre l’Irak, qui venait d’envahir le Koweït. À l’époque, l’Irak était pourtant un allié de l’Union soviétique. Gorbatchev n’avait pas participé à l’opération, mais il l’avait acceptée. Il avait alors expliqué qu’il voulait sortir de la logique de guerre froide. Il souhaitait que l’URSS soit un partenaire. Le problème, c’est que Bush [George H. Bush, le père, NDLR] a considéré que l’URSS était le vaincu de la guerre froide et a abandonné Gorbatchev, et l’URSS a été dissoute. De même en 2011, à propos de la Libye, la Russie avait, en s’abstenant, permis l’intervention. Mais on avait ensuite outrepassé le mandat en passant de la responsabilité de protéger à un changement de régime. D’une certaine façon, les Syriens paient aujourd’hui ce qui s’est passé en Libye. Chaque fois que les Russes se sont montrés coopératifs, ils n’ont pas été traités comme des partenaires.

Mais ceux qui invoquent la légitimité d’une intervention, à défaut de légalité, font valoir la question du seuil symbolique des armes chimiques. Que leur répondez-vous ?

Il est vrai qu’un tabou a été brisé. C’est la première fois depuis la ratification de la convention de 1993 interdisant les armes chimiques que celles-ci sont utilisées dans cette proportion. Mais le conflit, depuis mars 2011, a fait plus de cent mille morts. Et les victimes des gaz chimiques représentent un centième du nombre total de morts. Mis à part ce qui s’est passé au cours des dernières décennies dans la région des Grands Lacs, en Afrique, c’est le conflit dans lequel les civils ont payé le plus lourd tribut. Toutefois, à propos d’une possible intervention, il faut aussi raisonner en dehors du cas syrien. Il s’agit de savoir si on veut, pour l’avenir, refonder un système de sécurité collective. Soit on considère qu’il faut définitivement laisser à l’écart la Russie et la Chine, et on en revient à la logique des néoconservateurs américains qui prétendaient qu’il ne faut plus tenir compte de l’ONU ; soit il faut s’asseoir autour de la table et mettre au défi les Russes de proposer eux-mêmes des règles nouvelles. L’intérêt de la France n’est sûrement pas d’affaiblir le Conseil de sécurité. Ce n’est pas non plus son intérêt d’être trop isolée, ni d’apparaître comme un substitut à la Grande-Bretagne dans sa relation aux États-Unis. Elle n’a pas vocation à cela. Certes, dans l’immédiat, une intervention affaiblirait Bachar, mais, à plus long terme, elle affaiblirait surtout le Conseil de sécurité. Et rappelons que les Occidentaux ont des responsabilités dans les raisons qui conduisent les Russes à avoir l’attitude qu’on leur connaît aujourd’hui.

On a tout de même l’impression que certains invoquent le droit international pour masquer un soutien à Bachar al-Assad. Quelle position avez-vous sur le fond du conflit syrien ?

Pour ma part, je ne renvoie pas dos à dos les rebelles et Bachar. Il y a des responsabilités des deux côtés, mais c’est Bachar qui a transformé en guerre civile ce qui était au départ une révolution pacifique. C’est lui qui porte la responsabilité de l’immense majorité des victimes. Et je refuse l’argument selon lequel Bachar serait le pilier de la résistance à un axe « américano-sioniste ». Bachar était jusqu’ici au contraire très utile à Israël. Il était un repoussoir et il était en même temps très docile. Bachar est un dictateur, c’est tout.

Pensez-vous qu’il faille armer les rebelles, en tout cas les courants laïques ?

Oui, car dans la mesure où le régime est aidé par le Hezbollah, l’Iran et la Russie, il n’est pas anormal d’aider des rebelles à se défendre. Il le faut aussi pour que les jihadistes ne soient pas les seuls, dans le camp de la rébellion, à recevoir une aide, comme actuellement. Et puis cette aide n’affaiblirait pas le Conseil de sécurité.

Beaucoup demandent une solution politique. On ne peut qu’être pour, mais que faire quand les deux parties y sont hostiles ?

Il faut contraindre les uns et les autres. Il faut, par exemple, que l’aide que l’on apporterait aux rebelles soit assortie de la condition qu’ils acceptent une solution politique. Et il faut admettre à la table de négociation tous ceux qui ont un poids sur le terrain. N’oublions pas qu’on négocie toujours avec ses ennemis.

Pour aller plus loin…

Au Chili, un espoir pour la gauche

Contre la guerre, aux États-Unis : « Nous ne voulons plus de morts, plus de victimes »

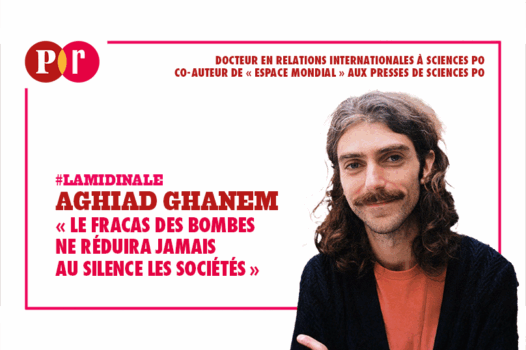

« Le fracas des bombes ne réduira jamais au silence les sociétés »