Italie : Un rêve brisé

Exilé en France pour échapper à la répression italienne de la fin des années 1970, le chercheur à l’EHESS Alessandro Stella revient sur sa jeunesse militante en Vénétie.

dans l’hebdo N° 1435 Acheter ce numéro

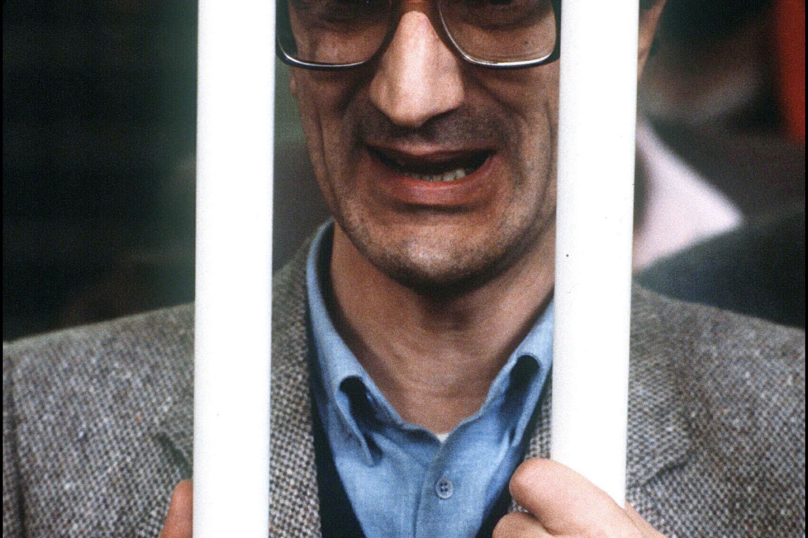

Le 30 janvier 1986, la cour d’assises de Padoue condamne Alessandro Stella à six années de prison ferme. Une peine prononcée par contumace puisqu’il est depuis 1980 réfugié politique en France, protégé par la fameuse « doctrine Mitterrand ». Une disposition autorisant l’exil à plusieurs centaines de militants italiens fuyant la répression massive contre le grand mouvement social des années 1970.

Stella ne retournera en Italie que vingt ans plus tard. Membre d’un groupe vénète de la mouvance de l’Autonomie ouvrière qui, comme bien d’autres, n’hésitait pas à recourir à des actions politiques illégales et bientôt à fomenter des attentats contre les associations patronales ou les casernes des forces de sécurité, il n’avait pourtant commis aucun crime de sang. Un bouclier juridique face aux demandes récurrentes d’extradition de l’État italien, la justice française reconnaissant le caractère politique des faits qui lui étaient reprochés. Jugé avec plusieurs dizaines d’autres activistes, dont beaucoup déjà emprisonnés en Italie, il fut condamné lors du procès dit « du 7 avril » (1979). Journée historique d’un immense coup de filet non plus limité aux seuls membres des groupes armés, mais étendu à des syndicalistes, à des avocats ou à des universitaires (dont le plus célèbre était le philosophe marxiste et professeur à Padoue Toni Negri). Procès politique s’il en fut, son « caractère spécial », note l’auteur, « se reflétait dans la scénographie de la cour d’assises : la salle du tribunal avait été édifiée à côté de la prison, ce qui faisait passer les prisonniers directement de la cellule à la cage en vitres blindées » du box des accusés, « ennemis intérieurs » coupables par avance.

Devenu directeur de recherche en anthropologie historique (EHESS/CNRS), Alessandro Stella se place en « témoin-acteur » dans cet ouvrage aussi personnel que précis. Sans doute l’un des plus documentés sur cette période troublée. Il s’efforce « de rendre compte du climat [de ces années 1968-1980], de la marée montante d’une révolution culturelle, des vagues sociales emportant tout sur leur passage et des bourrasques humaines bouleversantes ». À partir des premières effervescences de 1968, quand il n’est encore qu’un lycéen engagé dans un militantisme effréné, l’auteur revient sur ces « années de rêve » collectif qui, selon lui, chamboulèrent davantage les rapports interpersonnels et la vie quotidienne – marquée par les hiérarchies sociales – que l’ordre établi. Avant de devenir « années de plomb », avec leur cortège de morts, de blessés, d’interrogatoires musclés et d’années de détention. Reflétant autant les espoirs immenses, mais brisés, de sa génération que les dérives inévitables de « l’appel aux armes ». Lequel se révéla pour lui et ses camarades « une tragédie et un piège ». Stella montre avec brio comment le conflit dégénéra sous les coups de boutoir de la répression, alors que les luttes sociales « diffuses » remportaient aux quatre coins de la péninsule de nombreuses victoires. Jusqu’à devenir un affrontement « politico-militaire », comme le reconnut bien plus tard le féroce ministre de l’Intérieur de l’époque, Francesco Cossiga, où « l’État eut recours à des méthodes extra-légales pour venir à bout des groupes armés de gauche ». Un témoignage majeur.

Années de rêves et de plomb. Des grèves à la lutte armée en Italie (1968-1980), Alessandro Stella, Agone, 168 p., 14 euros.

Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »