L’histoire de France des « subalternes »

Michelle Zancarini-Fournel raconte « les luttes et les rêves » des classes populaires de 1685 à nos jours. Une approche pionnière et magistrale.

dans l’hebdo N° 1450 Acheter ce numéro

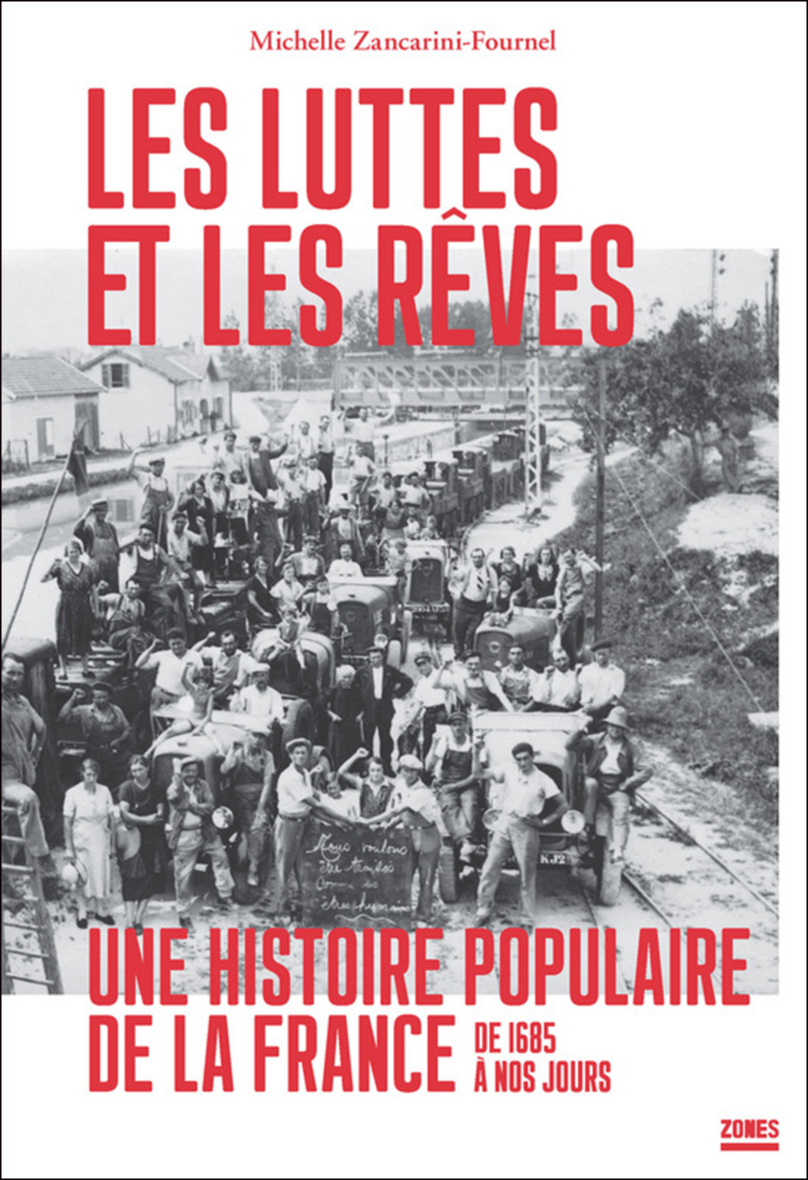

Sur la photo de couverture, on ne distingue pas un personnage plus qu’un autre. Une foule d’ouvriers et d’ouvrières, les uns debout, les autres juchés sur des camions ou des tracteurs. Tous, ou presque, lèvent un poing ferme et décidé. Devant eux, une banderole, au premier plan : « Nous voulons être traités comme des êtres humains ! » Sans autre indication, ni d’associations ni d’organisations syndicales. Datant des années 1930, la photo montre une grève de transporteurs travaillant aux alentours de la Marne, que l’on distingue au fond à gauche. L’illustration des « luttes et des rêves » (Victor Hugo, Les Contemplations) « des gens de peu ».

C’est leur histoire, celle « des hommes et des femmes des classes populaires » – à qui ce livre est aussi dédié –, que Michelle Zancarini-Fournel a patiemment reconstruite – et avec quel brio ! – sur près d’un millier de pages. Professeure émérite à l’université Lyon-I, spécialiste des résistances populaires, de l’histoire des femmes et du genre, codirectrice en 2008 (avec Philippe Artières) de l’imposant 68, une histoire collective (1), cette historienne engagée signe ici une pionnière « histoire populaire » de la France, alors que ce type de recherches est développé de longue date au sein des sciences sociales anglo-saxonnes (depuis La Formation de la classe ouvrière anglaise, d’Edward P. Thompson, à L’histoire populaire des États-Unis, d’Howard Zinn).

Le lecteur sera sans doute surpris par la date du début de cette histoire des « subalternes », narrant (selon la définition de Gramsci) les doubles dominations politique et sociale, et leurs résistances face aux puissants. Que s’est-il donc passé en 1685 ? En choisissant cette date, Michelle Zancarini-Fournel indique d’emblée sa volonté « de décentrer le regard, d’affirmer l’intérêt pour les vies de femmes et d’hommes “sans nom”, pour les minorités religieuses et de couleur, et pas seulement pour les puissants et les vainqueurs ». Car 1685, « année terrible », est à la fois celle de l’adoption du Code noir, régentant l’esclavage, et de la révocation de l’Édit de Nantes, excluant les protestants de la communauté nationale, avec la terrible répression qui va suivre.

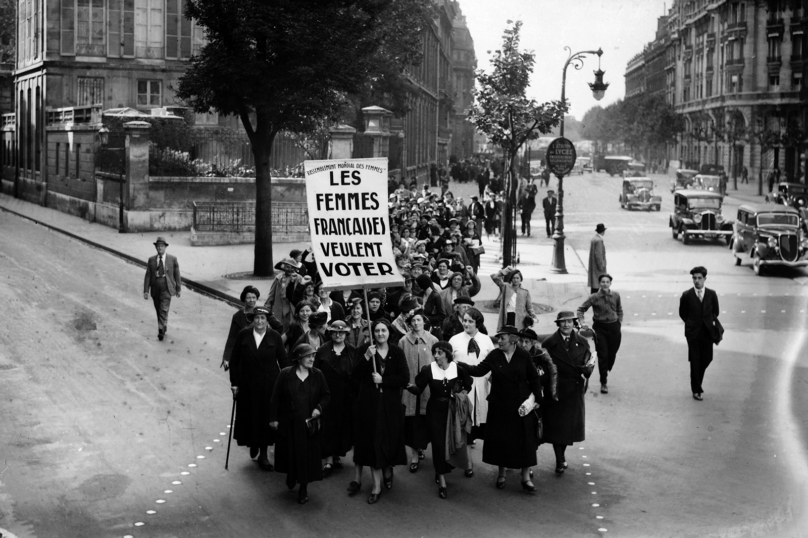

Tout le livre s’attache ainsi à retracer l’histoire des sans-voix, une histoire « située », « par le bas », des dominé(e)s, qui, souligne l’auteure, « ne peut être que partielle », en mettant en exergue « des histoires singulières », sans se focaliser sur celle des « groupes, des mouvements ou d’organisations ». En insistant sur le rôle des femmes, des minorités sexuelles, ethniques ou des colonies, des détenus (ou des « hommes infâmes » chers à Foucault), Michelle Zancarini-Fournel dresse le portrait d’une France trop souvent oubliée, en tout cas dans les manuels d’histoire. Jusqu’à conclure par l’année 2005, celle des émeutes des banlieues, révélant « le caractère postcolonial d’une histoire nationale confrontée à un retour du refoulé, à “un passé qui ne passe pas”, celui de la colonisation ». Mais aussi l’année, « dans les urnes, du refus d’une Europe néolibérale ». Une année où les dominé(e)s tentèrent de se faire entendre.

Les Luttes et les Rêves. Une histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours, Michelle Zancarini-Fournel, La Découverte/Zones, 996 p., 28 euros.

Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »