Yémen : Conflit sans fin et crise humanitaire

Alors que les bombes saoudiennes et le blocus font des milliers de victimes, quelle réaction de la communauté internationale ?

dans l’hebdo N° 1496 Acheter ce numéro

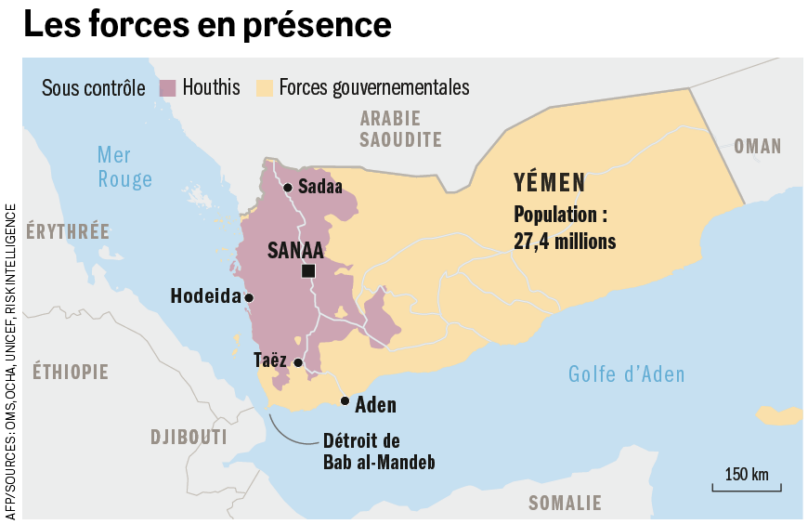

En mars 2015, une coalition militaire emmenée par l’Arabie saoudite lançait ses premières frappes au Yémen contre l’alliance des rebelles houthis. Trois ans plus tard, le pays sombre dans l’une des plus grandes crises humanitaires du globe et la fin des combats semble toujours illusoire. Car, à mesure que le conflit s’éternise, il se complexifie. « La dynamique de guerre fait surgir de nouveaux acteurs qui luttent pour leur part de pouvoir », souligne Franck Mermier, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Yémen. Les rapports de force se sont multipliés et les alliances renversées sur un territoire plus que jamais morcelé.

Retour en 2014. Au nord du pays, le groupe armé houthi – se réclamant du zaydisme, une branche du chiisme – se ligue avec son ancien ennemi, l’ex-président Ali Abdallah Saleh, renversé par le « printemps yéménite » en 2011. L’alliance nordiste s’empare de la capitale, Sanaa. Le président Abd Rabbo Mansour Hadi, élu en 2012, fuit à Aden, d’où il appelle la communauté internationale à l’aide, puis en Arabie saoudite. L’alliance nordiste marche vers le sud et s’empare d’Aden. Pour Franck Mermier, le conflit prend alors un tournant. « Les houthis étant très proches de l’Iran, il était inenvisageable pour l’Arabie saoudite de prendre le risque qu’ils contrôlent totalement le pays », explique-t-il. Dans la nuit du 25 mars 2015, une coalition militaire menée par les Saoudiens et les Émirats arabes unis répond donc à l’appel du président Hadi et pilonne les positions des houthis et de Saleh, qui répliquent. Le conflit s’internationalise et, sur le terrain, les bombes pleuvent sur les civils.

« Aujourd’hui, l’intervention des pays du Golfe est très critiquée, mais il faut se rappeler qu’à ce moment-là cette intervention était soutenue par une bonne part de la population du centre et du sud du pays », note Franck Mermier. Celle-ci voit dans l’avancée de l’alliance rebelle le retour d’un autocrate, Saleh, symbole d’un système corrompu, mais également une invasion nordiste. « En marchant vers le sud, les houthis ont été confrontés à une forte résistance de la population, notamment dans la région de Taëz, qui s’était largement soulevée contre Saleh en 2011, souligne le chercheur. Par ailleurs, depuis la guerre de 1994, qui a vu l’occupation du sud sécessionniste par les forces du nord, il y a un fort mouvement sudiste pour qui les houthis ne sont rien de moins que des envahisseurs. »

En juillet 2015, les forces pro-gouvernementales du président Hadi et celles de la « résistance sudiste », soutenues par les Saoudiens et les Émiriens, « libèrent » Aden. Au cours de l’été, l’alliance nordiste est repoussée mais conserve Sanaa et le port stratégique d’Hodeida. La coalition saoudienne met en place un blocus aérien et maritime des forces houthies, soupçonnées d’être soutenues par Téhéran – qui dément tout envoi d’armes. En 2016, la tentative de mise en place d’un plan de paix se solde par un échec. La coalition saoudienne poursuit son intervention militaire, avec des armes probablement vendues par la France [1]. Les bombardements se poursuivent, faisant plus de 10 000 victimes civiles en deux ans. Les lignes de front, elles, évoluent peu.

Au nord, l’union entre les houthis et l’ex-président se fissure et, le 4 décembre 2017, Ali Abdallah Saleh est assassiné par ses anciens amis. Dans un renversement d’alliance, sa famille passe dans le camp saoudien, entraînant avec elle une partie des forces armées.

Au sud, le président Hadi semble de plus en plus isolé. Au fil de la guerre, de multiples forces ont émergé et s’affrontent désormais pour le pouvoir. En mai 2017, avec le soutien des Émiriens et des Saoudiens, un nouvel acteur s’est imposé à Aden : le Conseil de transition sudiste. Mené par le séparatiste Aidarous Al-Zubaidi et le salafiste Hani Bin Burayk, il s’oppose à Hadi.

À la faveur du chaos, des groupes jihadistes, dont Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), ont renforcé leur emprise sur plusieurs territoires et affrontent les forces pro-gouvernementales et des milices tribales soutenues par les Émirats arabes unis. Enfin, depuis l’explosion de l’alliance du Nord, Tarek, le neveu de l’ex-président Saleh, rassemble des forces armées dans le Sud pour affronter les houthis. Sans pour autant prêter allégeance au gouvernement de Hadi.

« Aujourd’hui, le conflit oppose à la fois les différentes factions issues de l’effondrement du système en 2011 et des acteurs qui ont émergé ou se sont renforcés à la faveur de la guerre », note Franck Mermier. Le conflit yéménite ne peut se résumer à une lutte géopolitique. Ses ressorts sont ancrés dans l’histoire du pays, ses identités régionales et tribales, « mais le poids des acteurs extérieurs sur l’évolution de la guerre ne peut être négligé », estime le chercheur. En se greffant sur le conflit local, les ambitions de puissances comme les Émirats arabes unis l’ont amplifié et modifié, favorisant notamment la montée du séparatisme sudiste et de milices salafistes au détriment du président Hadi, qu’elles soutiennent pourtant officiellement. « En tant que représentant légal du Yémen, Hadi est une vitrine pour les Émiriens et les Saoudiens », souligne Franck Mermier. Ce qui ne les empêche pas d’appuyer des forces qui concurrencent son pouvoir, du Conseil de transition sudiste au clan Saleh.

Avec ce dernier, la coalition du Golfe essaye de former une alternative aux houthis au nord du pays, estime le chercheur : « Elle tente de rassembler les conditions d’une fédération répartissant le pouvoir entre les différentes forces du Nord et du Sud. » Un scénario pour le moment impensable, car, en dépit de l’explosion de l’alliance nordiste, les houthis campent sur leurs positions. « Pour l’Arabie saoudite, c’est un véritable échec militaire, note le chercheur, elle s’enlise aujourd’hui dans une guerre qui lui coûte très cher. »

Et tandis que le conflit piétine, le pays sombre. Plus de 20 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence, estimait récemment l’Organisation mondiale de la santé. Les ONG dénoncent, elles, les conséquences du blocus aérien et maritime imposé par l’Arabie saoudite et ses alliés, empêchant l’acheminement de l’aide nécessaire pour répondre à l’urgence sanitaire et alimentaire. « Aujourd’hui, l’ampleur de la crise humanitaire impose le Yémen à l’agenda de la communauté internationale. Si une pression est exercée sur les pays du Golfe impliqués, des choses peuvent bouger », espère Franck Mermier. Car sur ce territoire fractionné par la guerre, « aucune réponse humanitaire ne peut être apportée sans la levée du blocus et l’arrêt des combats ».

[1] Voir Politis n° 1495.

Pour aller plus loin…

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face

La déroute du droit international