Politis Numéro 1500 : Notre creuset de liberté

Politis fête cette année ses 30 ans, mais aussi, cette semaine, son 1 500e numéro.

dans l’hebdo N° 1500 Acheter ce numéro

P olitis fête cette année ses 30 ans, mais aussi, cette semaine, son 1 500e numéro. Cette longévité étonnante dans la presse indépendante française doit beaucoup à la persévérance, la foi même, de tous ceux qui y travaillent et contribuent chaque semaine dans l’hebdo, chaque jour sur le site web, à nourrir l’information et la réflexion, à rebours des refrains dominants dans les médias. En 1 500 numéros, sans compter les hors-séries, ce sont sans doute plus de mille signatures qui sont apparues sur les pages. Certains pour une « pige » exceptionnelle, d’autres quasiment sans discontinuer depuis le début. Michel Soudais a raconté récemment dans ces pages (n° 1486, 18 janvier) l’incroyable aventure d’un titre né en janvier 1988 dans un garage du XXe arrondissement de Paris. Pour ce millésime « MD », voici une carte blanche à quelques-uns des contributeurs de _Politis, qui racontent un engagement sans failles au service de nos valeurs, celle du journalisme indépendant et libre.

« Parler des migrants, en toute humanité »

Vanina Delmas

Le halo des gyrophares bleus et la lumière blanche, aveuglante, des caméras braquées sur un grand hangar. Ce sont les premières images qui me reviennent du 25 octobre 2016. Ce jour-là, la jungle de Calais était évacuée sous les yeux de plus de 700 journalistes qui couvraient l’événement. Nous étions deux pour Politis. Pour ma collègue Ingrid Merckx et moi-même, hors de question de rester collées à eux, de ne voir que ce qu’on voulait bien nous montrer. Nous avons donc déambulé dans les allées de la jungle en décomposition pour voir et témoigner. Un pas de côté essentiel pour prendre le temps de discuter avec les premiers concernés : les milliers de migrants qui quittaient leur lieu de survie, hagards, leurs bribes de vie dans un sac à dos. Les articles sur le quotidien joyeux ou cruel de ces exilés du monde entier ont profondément marqué mon parcours à Politis et mon attachement à ce journal. Dès mon stage, j’ai raconté le vécu des migrants du quartier parisien de La Chapelle, mais aussi les persécutions des forces de l’ordre. Et je n’ai pas cessé, car rien n’a cessé, que ce soit à Calais, Croisilles, Paris, Ouistreham, Menton, Vintimille… Sans oublier la détermination des associations et la générosité de nombreux citoyens solidaires pour faire taire les préjugés et aider ces hommes, ces femmes, ces enfants. Politis permet de parler des migrants, et avec eux, en toute humanité.

« Ma préférence. Ma famille. Mon journal »

Marie-Édith Alouf

C’est bien simple, mon diplôme en poche et mes stages terminés, j’avais passé deux coups de fil : l’un à Libération, l’autre à Politis. S’il vous plaît, je voudrais bosser dans vos pages culture. Dans la certitude piaffante de mes 24 ans, je ne voyais pas d’autre endroit où planter ma plume. Il serait bien temps, si ça ne marchait pas, d’en rabattre un peu et de postuler à Tondeuses à gazon magazine. À Libé, on m’a suggéré d’envoyer une critique de livre ; à Politis, Denis Sieffert m’a donné un rendez-vous. Ça tombait bien, c’était ma préférence. Mon journal, déjà. Celui que je lisais avec l’impression d’être en famille – une famille qui allait me transmettre une culture d’avant ma naissance, avec ses valeurs et ses blagues récurrentes, ses fiestas et ses paires de manches (retroussées). Mon tout premier contact avec l’hebdo a été… heu… surprenant. Sur la porte du 76, rue Villiers-de-l’Isle-Adam, dans ce XXe arrondissement encore un peu popu, flottait une affichette : « Fermez la porte, bordel de merde, il y a des courants d’air. » Et c’était signé : « la culture ». Baignée d’études littéraires à la Sorbonne, ce n’était pas exactement l’idée que je me faisais de la culture. Respirant un grand coup, j’entrai dans la fosse, prête à affronter une armée de gauchistes ombrageux (et sensibles aux vents coulis). C’était il y a vingt-huit ans, j’y suis toujours ; attachée comme on l’est aux familles choisies (et où l’on se parle aimablement, en fait). Entrée pour le numéro 112, je boucle le 1 500, avec une pensée pour ce camarade de fac qui m’avait dit : « T’es embauchée à Politis ? Pfff, dans six mois ils sont morts. Moi, c’est mieux, je vais faire des piges à L’Événement du jeudi. »

« L’écriture de la liberté… »

Olivier Doubre

Fin avril 2004. Après près de dix ans de collaborations régulières (bien que précaires) à Radio France, particulièrement à France Culture, mon volume de piges avait fortement diminué et ne me permettait plus de vivre. Connaissant Politis depuis longtemps, je fus donc très agréablement surpris lorsque Christophe Kantcheff me contacta pour un article dans les pages « idées ». C’est pourtant un triste événement qui était la cause de sa proposition : le décès subitement advenu de mon prestigieux prédécesseur et responsable de cette rubrique, André Meury, frappé par une crise cardiaque quelques jours plus tôt. Je publiai mon premier article le jeudi suivant : une critique d’un passionnant essai du philosophe argentin Miguel Benassayag, La Fragilité. Le test dut être concluant puisque je pris assez vite en charge la responsabilité de la rubrique « idées, débats, essais ». En accord politique avec le contenu et l’orientation du journal, mon enthousiasme fut immédiat, du fait de l’entière liberté qui m’était – et m’est toujours – laissée quant aux sujets, aux « angles » et modes de traitement, mais surtout au contenu de chacun de mes papiers. Si les salaires sont bas, comparés à d’autres titres, cette grande liberté vient compenser la modestie de nos rémunérations. Surtout, une vraie chaleur règne dans notre petite équipe. Si, comme dans tout collectif, j’ai des affinités plus aiguës avec certain·e·s collègues, je ne dirais jamais d’aucun d’entre eux que c’est un ou une imbécile, de l’homme de ménage jusqu’au directeur de la publication, Denis Sieffert…

« Entre les boulons, plus lucratifs, et Politis, j’ai vite choisi »

Brigitte Hautin

Je suis arrivée au journal en janvier 2000. J’avais répondu à deux offres d’emploi : un poste de secrétaire dans une PME qui vendait des boulons et à Politis****. Deux réponses positives. Entre les boulons, plus lucratifs, et Politis, j’ai vite choisi. Même si je ne connaissais pas l’hebdo, j’ai pressenti que je m’y plairais mieux. Effectivement, les conversations à la machine à café m’ont changée de celles des boîtes où j’avais bossé en intérim, débutant invariablement sur le film de la veille à la télé. À Politis, on a d’autres sujets de conversation ! Je me suis ouverte à l’actu, aux luttes sociales et écolos, et à la vie des idées. Mon bureau est à l’entrée, poste d’accueil et d’aiguillage : je réceptionne le courrier, les montagnes de livres que reçoivent les journalistes, les journaux et les appels. « Politis, bonjour ! », c’est moi. Et je me souviens avec beaucoup d’émotion, encore aujourd’hui, des centaines d’appels de soutien en 2006, lorsque nous avons lancé la souscription qui nous a sauvés : « Tenez bon ! », « On a besoin de vous ! », « Ne lâchez rien ! » C’était hyperstimulant. Et nous avons reçu tant de chèques que j’avais dû « embaucher » nos deux stagiaires journalistes pour m’aider à vider les sacs de lettres et à saisir les noms des donateurs, avec le montant des chèques. Il s’agissait de bien tenir les comptes pour pouvoir répondre aux membres de l’équipe, qui demandaient fébrilement toutes les cinq minutes ou presque : « Alors, on en est à combien ? » Vos post-it d’encouragement ont recouvert mon vieil ordi dodu jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un « slim Mac »…

« C’était le lundi 16 octobre 2006 »

Patrick Piro

Un jour, j’ai fui sans me retourner des carrières qui me tendaient les bras dans un certain monde d’entreprises où l’on rémunère par un salaire très correct l’adhésion à un projet collectif à l’utilité sociale et à l’éthique restreintes. À Politis, il y avait la haute lutte à mener pour l’écologie, dans son acception politique la plus vaste, dans un hebdo teigneux comme ces chiots qu’on n’arrive pas à noyer. Mais ce n’est pas ce jour de 1998 où j’ai intégré l’équipe que j’ai intimement compris pourquoi j’avais atterri là. C’était le lundi 16 octobre 2006. Au lieu de la liasse habituelle de courriers, Brigitte, à l’accueil, réceptionne deux gros sacs de jute des mains du postier. Dedans, des centaines d’enveloppes avec un chèque et presque toujours un message émouvant d’encouragement ou de supplication – « Vivez, pour nous tous ! ». Le numéro 921, sorti le jeudi précédent, sonnait le tocsin en Une : « Sans votre soutien, Politis va disparaître ! » Il fallait trouver 1 million d’euros. Le 31 octobre, date limite fixée par le tribunal de commerce pour le bouclage d’un plan de reprise crédible porté par les salariés (le coup des Lip, en 1977 !), l’immense, l’énorme, l’insubmersible famille Politis avait acheminé en sacs de jute, au 2, impasse Delaunay, la somme parfaite de 998 000 euros, mots doux compris. Cet octobre solaire, tout fut dit du « pourquoi », avec une clarté et une puissance dont l’évocation me fait chaque fois remonter des frissons, du genre uniques dans une vie.

« Ma première pige, dans le numéro 2 »

Michel Soudais

Comment décide-t-on de pousser la porte d’un journal qui n’existe pas encore ? À l’automne 1987, j’avais appris par la bande l’existence d’un projet de journal qui serait la propriété de ses lecteurs, un journal clairement à gauche. L’idée m’était séduisante. J’avais aussi l’espoir que l’équipe rédactionnelle ne serait pas constituée et que ma candidature spontanée y serait examinée avec attention. Restait à trouver l’adresse de ce « Politis – Le Citoyen » qui n’avait pas encore pignon sur rue… Je ne connaissais presque aucun des noms des journalistes à l’origine du projet et ne les avais jamais rencontrés. J’ai fini par poster début janvier mon offre de service comme on jette une bouteille à la mer. Quelques jours plus tard, j’étais reçu dans un bureau du 76, rue Villiers-de-l’Isle-Adam, un ancien garage transformé en ruche à la veille du bouclage du premier numéro. J’apportais une bonne connaissance de l’extrême droite, mais je ne savais pas vraiment alors ce qu’était écrire un article. Cela n’a pas gêné Michel Naudy, qui chapeautait un service politique constitué de débutants. Ma première pige dans le n° 2 sur un colloque du Club de l’Horloge était modeste, et jamais je n’aurais imaginé voir un jour un Politis n° 1500. Ni qu’on y verrait encore ma signature, moi qui ai raté le coche du n° 1.

« Sur le terrain, près des réalités peu connues »

Malika Butzbach

On me disait que le premier jour donne le ton d’une nouvelle expérience professionnelle. À Politis, ce fut plutôt le deuxième. Je ne savais pas encore à quel bureau je devais m’installer que, déjà, on m’envoyait sur le terrain. Et quel terrain ! Je me souviens de mon collègue qui m’interpelle : « Il y a une occupation de la DGEFP par les travailleurs sans papiers. Tu peux y aller ? » Réponse immédiate : « Bien sûr. Mais… c’est quoi, la DGEFP ? » Il m’explique le contexte, m’imprime un article déjà paru sur le sujet et je pars à l’autre bout de Paris, vers cette annexe du ministère du Travail. Durant le trajet de métro, j’ai les yeux rivés sur mon portable et le papier imprimé. Je ne connais rien au sujet ! Je sais vaguement ce que « régularisation » veut dire, mais « Cerfa », « circulaire Valls »… aucune idée. Et ce n’est pas le sujet le plus médiatisé : entre le peu d’articles disponibles sur le Web et la mauvaise connexion du métro, j’appréhende. Trois heures plus tard, plus d’appréhension, juste un sentiment d’injustice. J’ai pu écouter les explications techniques de Stéphane, syndicaliste CGT, entendre l’histoire du mouvement de la bouche de Jean-Claude Amara, président de Droits Devant ! Surtout, j’ai vu la colère d’Ali, quand il m’a raconté le chantage que lui faisait subir son patron, pour qui il travaillait illégalement, sans autres possibilités de survie. J’ai vu la fatigue et l’incompréhension de Kholifi, qui m’a montré sa carte Vitale : « Je suis intégré, t’as vu ! Ça fait treize ans que je vis là, je n’ai toujours pas de papiers. » J’ai vu la solidarité de ces hommes qui se mobilisent malgré le silence qui couvre leurs voix. Ce monde-là, celui des travailleurs sans-papiers, je ne le connaissais pas, et pourtant il était là. Le plus dur, ce fut d’écrire mon papier. Cet article, je le voulais parfait, parce que ces personnes méritaient que l’on parle d’elles. C’était en novembre 2016. Ça fait presque un an et demi et je ne sais toujours pas écrire un article « parfait ». Mais je continue de rencontrer des gens sur le terrain, de découvrir des réalités peu connues. Ce que Politis m’a appris, j’espère le garder.

Pour aller plus loin…

4-6 juillet : Politis au rassemblement Turboteuf sur l’A69

4-6 juillet : Politis aux 8es rencontres intergalactiques de Notre-Dame-des-landes

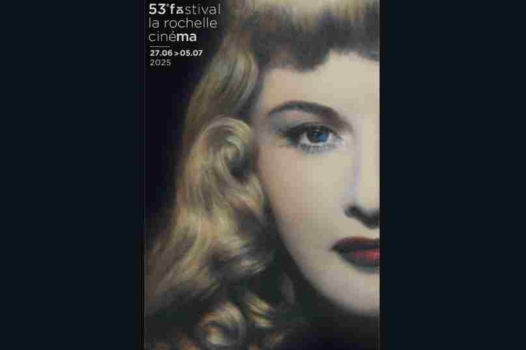

1er juillet : Politis au festival Fema de La Rochelle