La tragédie grecque d’une famille politique

Les partis socialistes sont-ils voués au sort du Pasok, en Grèce, miné par les compromissions avec le néolibéralisme et disparu du paysage ? Seuls quelques-uns, en Espagne, au Portugal ou au Royaume-Uni semblent vouloir inverser le destin.

dans l’hebdo N° 1542 Acheter ce numéro

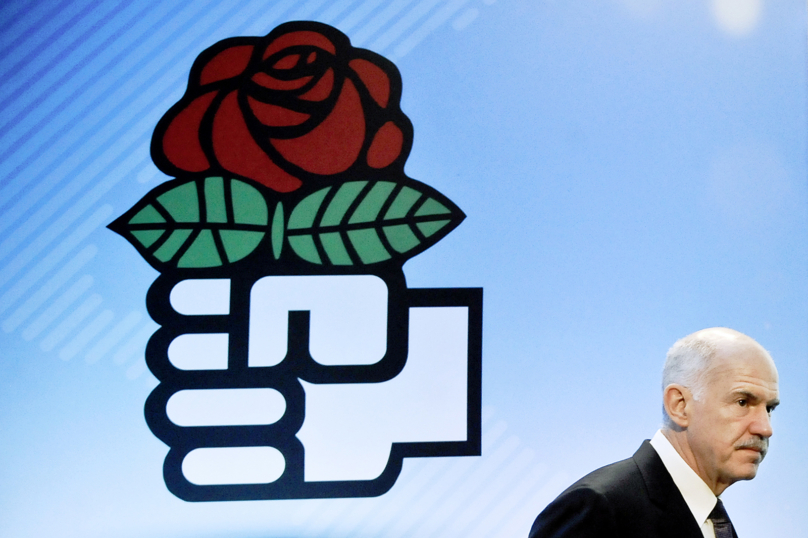

Traverser le quartier populaire d’Exarchia, au centre d’Athènes, connu pour ses squats et une importante concentration d’activistes d’extrême gauche, réserve une surprise au visiteur. Sur près de cinquante mètres, l’une des artères principales, aux murs couverts comme tout le quartier de graffitis et d’affiches gauchistes, semble soudain en état de siège, avec une imposante rangée de policiers en tenue antiémeute. Le quidam de passage s’inquiète un instant… avant de découvrir que ce déploiement de force est dédié à la protection du siège national et historique du Pasok, le parti socialiste grec, au pouvoir presque sans discontinuer entre 1981 et 2004. Une protection 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Totalement déconsidéré par les politiques austéritaires qu’il a mises en place après le déclenchement de la grave crise économique qui a frappé le pays (bientôt mis sous tutelle par la troïka, c’est-à-dire la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne), le parti a ensuite été éclaboussé par de nombreux scandales de corruption touchant ses dirigeants. Surtout, le gouvernement Pasok a laissé la banque états-unienne Goldman Sachs, rouage central de la crise financière mondiale, maquiller les comptes publics du pays. Aux élections de mai 2012, le parti perd les trois quarts de ses sièges au Parlement, et ne rassemble plus que 6 % des voix aux législatives anticipées de 2015, tandis que Syriza, la formation d’Alexis Tsipras, remporte une victoire historique