Sous le casque d’un flic

Le fonctionnement de l’institution policière fabrique et cultive les comportements violents en son sein. Une technique bien pratique pour souder les rangs, au détriment de la population mais également des hommes et des femmes sous l’uniforme.

dans l’hebdo N° 1612 Acheter ce numéro

© BORIS HORVAT/AFP

Aider les gens », « élucider des crimes », « sauver la veuve et l’orphelin »… Souvent, les policier·es fraîchement recruté·es ont une vision romantique de l’institution et de forts idéaux moraux. Comment en arrive-t-on alors à l’agressivité quotidienne que beaucoup de citoyens dénoncent ? En 2019, 1 460 plaintes ont été déposées à l’IGPN contre des policier·es, un chiffre en hausse de 24 % par rapport à 2018. La moitié de ces plaintes concerne des violences volontaires sur autrui.

« Bien sûr, certains entrent dans la police pour se sentir tout-puissants et exercer la violence sous couvert de la loi, mais ils sont -extrêmement minoritaires », assure Gabrielle (1), psychologue clinicienne depuis une dizaine d’années. Son cabinet, situé à proximité de commissariats et de casernes de gendarmerie, reçoit de nombreux membres des forces de l’ordre.

Pour elle, l’immense majorité de ces hommes et femmes n’est pas plus prédisposée à la violence que le reste de la population. En revanche, « ce qui est intéressant, c’est ce qui se passe après » leur entrée dans l’institution policière. C’est le fonctionnement de celle-ci « qui fabrique les comportements violents », continue la psychologue.

Comme si les policiers entraient en guerre contre la population

Les jeunes recrues se heurtent d’abord à la violence du quotidien. Sur le terrain, le « rêve de gosse » tourne court. En lieu et place des mercis attendus, ce sont souvent des pavés qui sont récoltés, au son de « tout le monde déteste la police ». « C’est très facile

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »

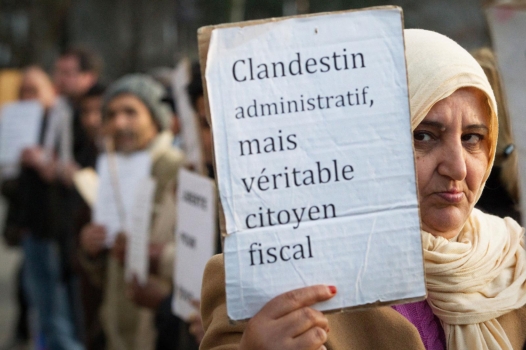

« Tout est fait pour invisibiliser les expulsions »

« Ils m’ont attaché les pieds, les mains, tout était enchaîné »