Les déboires judiciaires de la Macronie

La faute la plus grave d’Agnès Buzyn est d’avoir déserté en pleine bataille pour une improbable candidature à la mairie de Paris. Une faute morale que la CJR n’a pas à juger, mais qui montre ce que pesait la pandémie en regard d’enjeux politiques dérisoires.

dans l’hebdo N° 1671 Acheter ce numéro

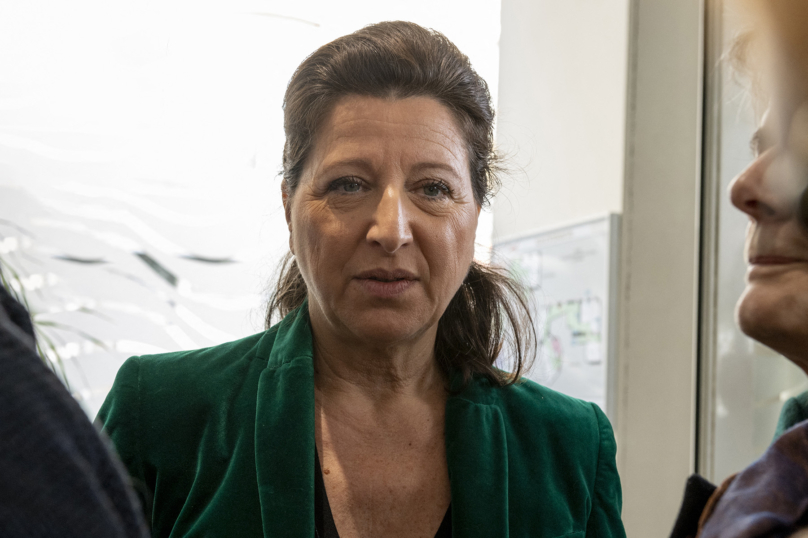

Le mot est hélas de Clemenceau, mais il est excellent : « La justice militaire est à la Justice ce que la musique militaire est à la musique. » Ce jugement sans appel pourrait s’appliquer à toutes les juridictions d’exception. La Cour de justice de la République (CJR), seule habilitée à juger les ministres, vient d’illustrer dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Buzyn qu’elle est un instrument baroque, à califourchon entre justice et politique. On a beau combattre la politique de santé que Mme Buzyn a incarnée, il faut reconnaître que les actes d’accusation qui ont conduit à sa mise en examen pour sa gestion de la pandémie ont un lointain rapport avec le droit. La principale incongruité tient à la confusion des dates. La ministre a dit beaucoup de bêtises au mois de janvier 2020 sur la faible dangerosité du virus, et sur l’inutilité des masques pour la population générale. Mais elle a dit ce que les autorités scientifiques croyaient savoir à l’époque. Rappelons que ce n’est qu’au mois de juin que l’OMS a recommandé le port du masque. Elle a dit beaucoup de bêtises ensuite pour tenter de se justifier. Elle s’est même vantée en mars d’avoir su avant tout le monde, et d’avoir alerté en haut lieu. Et elle a évidemment participé au mensonge gouvernemental visant ensuite à justifier la pénurie de masques. Mais ce fut, on s’en souvient, une entreprise très collective. Quant à la pénurie elle-même, elle résultait de décisions prises en 2013.

Accabler Mme Buzyn, et elle seule, a pour effet paradoxal de dépolitiser cette affaire, ou de la politiser de la pire des manières. Si les masques ont manqué, c’est parce qu’il avait été décidé sept ans plus tôt de transférer la gestion des stocks aux hôpitaux eux-mêmes. Une caricature de néolibéralisme : on décentralise la gestion, et on taille parallèlement dans les budgets des établissements hospitaliers qui auront à gérer. C’est cette politique qu’il faut combattre. Si la France a montré son impréparation, c’est que l’orthodoxie budgétaire avait conduit depuis au moins deux décennies à fermer des lits et à mépriser le personnel de santé. Et cela n’a pas cessé avec le quinquennat Macron, bien au contraire.

Agnès Buzyn n’a sans doute pas grand-chose à craindre de la fameuse CJR, avec ses trois juges professionnels et ses douze parlementaires auxquels on demande de faire abstraction de leurs partis pris politiques, mais cette affaire vient au moins nous rappeler que Macron, après Hollande, avait promis de supprimer cette juridiction d’exception, « un privilège qui n’a plus de raison d’être », notait déjà un projet de loi de 2013, vite enterré. Finalement, la faute la plus grave d’Agnès Buzyn est d’avoir déserté en pleine bataille pour une improbable candidature à la mairie de Paris en remplacement de Benjamin Griveaux « défaillant ». Une faute morale que la CJR n’a pas à juger, mais qui montre ce que pesait la pandémie en regard d’enjeux politiques qui apparaissent dérisoires. On aurait donc grand tort de se réjouir de cette mise en examen bancale qui donne aux juges un pouvoir moral et politique qui doit appartenir aux électeurs, et qui alimente le complotisme.

Il se trouve que la Macronie est engagée ces jours-ci sur un autre front judiciaire avec le procès Benalla, ouvert lundi à Paris. L’ancien conseiller « sécurité » d’Emmanuel Macron comparaît pour s’être pris pour un policier en prêtant la main (forte) à la répression d’une manifestation de gilets jaunes, le 1er mai 2018, pour avoir conservé un passeport diplomatique après la suspension de ses fonctions et, enfin, pour port d’arme illégal. Lui doit répondre de ses actes devant la justice ordinaire. Laissons à ses avocats la délicate mission de défendre leur client de faits attestés par des vidéos et des photos. Ce qui nous intéresse ici, c’est ce que dit cette affaire du pouvoir macronien, de ses arrangements avec le droit, et des privilèges qu’il accorde. Alexandre Benalla est l’un de ses jeunes loups habiles à se faufiler dans les palais de la république. Chauffeur, garde du corps, intermédiaire occulte, chaperon, il est un peu comme le Jean Passepartout du Tour du monde en 80 jours : toujours là quand on a besoin de lui. Gorgé du pouvoir que lui conférait sa proximité avec Emmanuel Macron, il a fini par se croire protégé par une totale impunité.

Ce jeune aventurier est une figure de l’hyperpouvoir présidentiel. Le double brutal de Jupiter. La violence verbale et sociale du président de la République, il l’a traduite avec ses poings et son pistolet – vrai ou faux – fièrement exhibé. Le plus grave est qu’il aurait eu bien raison de croire en son impunité, si Le Monde n’avait révélé l’affaire. Avant cela, le secrétaire général de l’Élysée s’était pour le moins montré clément en prononçant une mise à pied de… quinze jours. Pire, on s’était livré à l’Élysée à des manipulations de vidéos pour renforcer l’impression de violence des manifestants. Benalla est un personnage typique de la Ve République. Son tort est d’être sorti de l’ombre où il aurait dû rester. Accessoirement, son affaire dit aussi beaucoup de la tolérance du pouvoir à la violence policière. Emmanuel Macron s’est résigné, mardi, à annoncer, en conclusion du « Beauvau de la sécurité », « un contrôle externe et indépendant des forces de l’ordre », mais sans toucher

à la très suspecte inspection générale de la police nationale (IGPN), notoirement juge et partie. On attend de voir.

Une analyse au cordeau, et toujours pédagogique, des grandes questions internationales et politiques qui font l’actualité.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Les États-Unis, plus gendarmes du monde que jamais

Russie, Gaza : propagandes meurtrières

Netanyahou-Trump, duo infernal