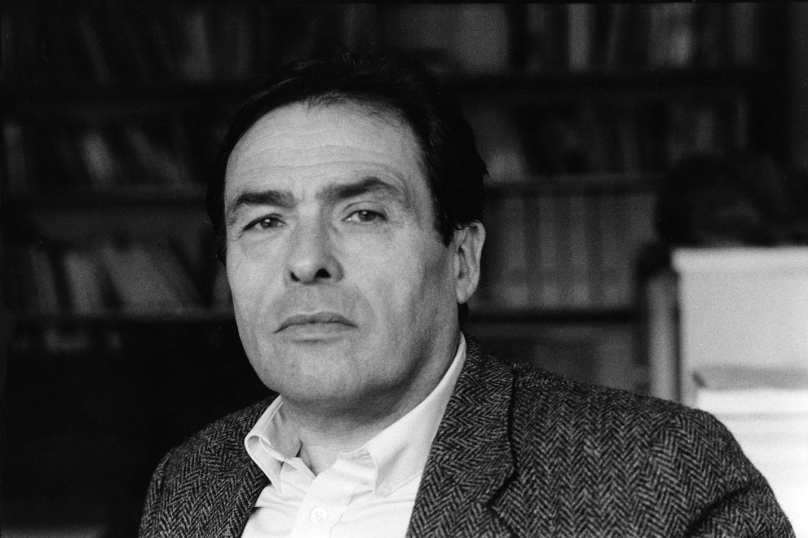

Pierre Bourdieu, scientifique militant

Spécialiste du sociologue et coéditeur de son dernier cours au Collège de France, qui paraît aujourd’hui, Julien Duval souligne l’acuité de la pensée bourdieusienne, vingt ans après la disparition du chercheur.

dans l’hebdo N° 1694 Acheter ce numéro

Chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique, Julien Duval est l’un des principaux éditeurs des cours au Collège de France de Pierre Bourdieu (1930-2002), dont L’Intérêt au désintéressement, qui vient de paraître, sera le dernier opus. Il a également codirigé, avec ses collègues Johan Heilbron et Pernelle Issenhuth, un volume remarquable qui revient sur les travaux, les stratégies de publication et les méthodes d’enquête, durant les années 1960, du laboratoire de recherche animé par Pierre Bourdieu, le Centre de sociologie européenne (placé au départ sous la direction de Raymond Aron au sein de la fameuse sixième section de l’École pratique des hautes études). À l’occasion des vingt ans de la disparition de Bourdieu (qui donnent lieu à une foison de publications), Julien Duval présente ici ce dernier cours et l’actualité du sociologue qui demeure le plus cité au monde, et fait du décryptage des mécanismes de domination dans la société contemporaine le cœur de son apport aux sciences humaines et sociales.

Avec ce sixième volume intitulé L’Intérêt au désintéressement (cours prononcé de 1987 à 1989), s’achève la publication des cours au Collège de France de Pierre Bourdieu, dont vous avez été l’une des principales chevilles ouvrières. Sur quoi porte cet ensemble de leçons et comment s’inscrivent-elles dans l’œuvre du sociologue ?

Julien Duval : Bourdieu a été élu au Collège de France début 1981. Il a d’abord donné, pendant cinq ans, un cours de sociologie générale. C’était une sorte d’exposé systématique de la théorie du monde social qu’il avait mise au point depuis

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« La hausse des droits de douane se répercute sur les ménages américains les plus modestes »

Susan George, grande conscience de « notre » gauche

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »