Agriculture : l’écoféminisme à l’horizon

Groupes d’échange en non-mixité, formations… Les initiatives de femmes rurales se multiplient pour faire évoluer un secteur encore imprégné de sexisme. Le film Croquantes leur donne la parole.

dans l’hebdo N° 1732 Acheter ce numéro

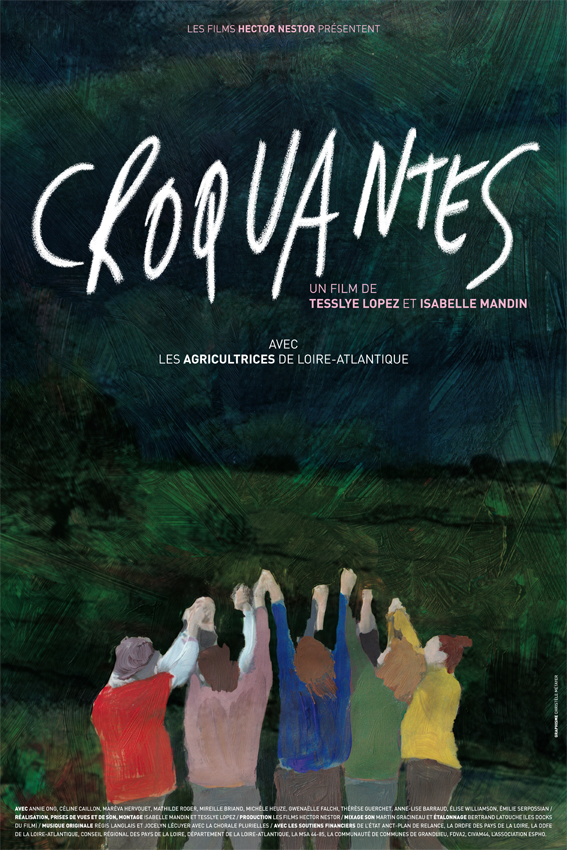

Nous, femmes rurales, affirmons que nous sommes prêtes. […] Nous faisons émerger des changements, pour toutes et tous. Sur nos modes de vie, notre relation au travail, aux autres, à notre environnement. » Elles sont dix. Dix femmes agricultrices de la Loire-Atlantique, toutes générations confondues, à avoir accepté d’être au centre du documentaire Croquantes, de Tesslye Lopez et Isabelle Mandin, dont la première a eu lieu début octobre (1).

Croquantes, Tesslye Lopez et Isabelle Mandin, 60 min.

Pendant trois ans, elles ont été filmées dans leur quotidien et au cours de leurs échanges au sein du « groupe femmes » créé par le Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) du département.

Ces dix agricultrices partagent leurs préoccupations de femmes en milieu rural, le sexisme auquel elles font face, l’invisibilisation de leur travail ou la difficile cohabitation entre vies pro et perso, qui se mélangent de manière très poreuse sur les exploitations.

« Les activités qui reviennent encore souvent aux femmes, c’est de s’occuper des veaux, de la traite, de l’administratif ou de la vente, alors que les hommes, c’est le travail en extérieur, le labour, les semis, le tracteur ou la réparation du matériel », constatent-elles.

Certaines osent enfin prendre la parole et énoncer leurs besoins. « La répartition genrée des tâches, ça dépend si c’est subi ou choisi, si c’est une activité reconnue ou non », lance l’une d’elles. L’animatrice du groupe, Émilie Serpossian, rebat les cartes : « Parfois, on croit choisir, mais on y a été conditionné aussi. »

Ce groupe en non-mixité s’avère être aussi bien une soupape qu’un lieu d’émancipation. Les agricultrices y tissent une forme de sororité, ce mot dont certaines sont familières et d’autres pas encore, lesquelles découvrent ce pendant de la fraternité pour décrire la solidarité entre femmes.

Partout en France, de telles initiatives émergent. À l’instar du Civam de la Loire-Atlantique, ceux de la Vendée et du Maine-et-Loire ont récemment créé leur groupe femmes. C’est d’ailleurs l’un des buts des deux réalisatrices, qui revendiquent la pratique du documentaire d’intervention sociale : « On espère que la diffusion du film va encourager la création d’autres groupes de femmes agricultrices à l’échelle nationale. »

Simples « conjointes »

Au-delà des groupes d’échange, ce sont aussi des événements qui émergent, à l’instar de la Rencontre des travailleuses de la terre, organisée près de Rennes mi-septembre, ou de la dernière édition du festival Sèment et s’aimeront, à Bruyères-le-Châtel (Essonne), qui s’est tenue les 1er et 2 octobre autour de cette question.

Des collectifs de femmes agricultrices y interviennent, comme les Josiannes, installées en Île-de-France. La bande dessinée Il est où le patron ? (Marabout, 2021) y est souvent présentée. Elle a été initiée par les Paysannes en polaire, un groupe d’agricultrices d’Ardèche et du Briançonnais souhaitant dénoncer le sexisme qu’elles rencontrent au quotidien.

Mais pourquoi, en 2022, les agricultrices sont-elles encore confrontées à des difficultés pour s’affirmer dans leur milieu ? Les femmes ont pris part de tout temps aux travaux agricoles, et cela fait des années que des agricultrices se retrouvent entre elles pour parler de ces sujets. La création du mouvement Jeunesse agricole catholique féminine (JACF) remonte même à 1933. Insuffisant.

Certes, cet espace a été « un facteur important de mobilisation et de tentative d’émancipation des femmes rurales dans les mondes agricoles patriarcaux », souligne Valéry Rasplus, sociologue, auteur de l’étude « Comment être une agricultrice en 2020 ? » (AgriGenre, août 2020).

Les agricultrices représentent 26 % des responsables ou coresponsables d’exploitation contre 8 % en 1970.

Mais il a fallu attendre les années 1960 et 1970 « pour voir émerger des mouvements plus larges de femmes, souvent issues du monde syndical agricole, qui ont porté des revendications sur leurs conditions en tant que femmes, de travail, de rapports de pouvoir, mais aussi de reconnaissance, de légitimité et de statut ».

Les premières luttes se nichaient là. Considérées avant tout comme conjointes d’agriculteur malgré leur contribution, les femmes n’ont longtemps eu aucun droit. Ce n’est qu’en 1982 qu’elles ont obtenu celui d’être considérées comme associées à part entière ou de devenir cheffes d’exploitation.

Désormais, les agricultrices représentent 26 % des responsables ou coresponsables d’exploitation, selon le service de statistiques du ministère de l’Agriculture, contre 8 % en 1970. Une grande bataille a également été menée autour du congé maternité.

Jusqu’en 1976, rien n’était prévu. Elles ont obtenu deux semaines rémunérées, puis huit semaines en 1986, alors que les salariées avaient déjà le double. Elles ont enfin dû patienter jusqu’en 2019 pour obtenir des conditions similaires.

Division sexuée du travail

« Ça ne date pas d’aujourd’hui, l’organisation des femmes paysannes », complète Clémentine Comer. Aujourd’hui sociologue à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), elle a publié en 2017 une thèse consacrée aux groupes non mixtes dans le milieu agricole.

« Quand j’ai commencé mes recherches en 2011, j’ai été assez interpellée par le fait que l’auto-organisation des femmes dans des espaces non mixtes perdurait. » Mais leur mode d’échange était différent d’aujourd’hui. « Ces groupes de femmes restaient conformes à la division sexuée du travail sur les exploitations. Ils avaient plutôt trait à la modernisation de l’habitat agricole, à l’aménagement des bords de ferme ou à une normalisation avec le reste de la société sur les questions de temps de travail ou de loisirs », décrit-elle.

« S’il y a eu des avancées notables, les lacunes restent prégnantes. D’autant que, si leur part dans le milieu agricole a augmenté, le nombre de femmes coexploitantes ou cheffes d’exploitation a régressé : elles étaient 132 000 en 1970, contre 130 000 en 2020 », a relevé Valéry Rasplus dans un article publié sur le site Agrigenre en 2022. Soit un peu plus d’un tiers de la population agricole, mais toujours loin de la parité.

« Parmi les entrantes, il y a une plus grande porosité avec le féminisme. Il y a une culture féministe préalable à l’installation agricole. »

La représentation des femmes dans les organisations agricoles n’a guère évolué : à la tête du principal syndicat agricole, la FNSEA, depuis 2017, Christiane Lambert est la première femme à occuper ce poste depuis sa création en 1946 ; du côté de la Confédération paysanne, il n’y a eu depuis sa fondation en 1987 qu’une seule femme porte-parole nationale, Brigitte Allain, de 2003 à 2005 ; aucune au Modef (Mouvement de défense des exploitants familiaux) ni à la Coordination rurale.

En 186 ans, le ministère de l’Agriculture n’a été confié qu’à deux femmes, Édith Cresson et Christine Lagarde. Les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de direction des chambres d’agriculture, des coopératives ou des autres instances agricoles.

Si bien que les stéréotypes stagnent, ce qui crée de la fatigue et de l’exaspération. Le contexte culturel change, aussi. Le féminisme infuse dans la société, les inégalités deviennent plus criantes.

Les caractéristiques sociales du secteur agricole évoluent également : « Les couples de deux agriculteurs ne constituent plus la majorité des cas et l’arrivée de femmes comme responsables ou coresponsables d’exploitation “hors cadre familial”, c’est-à-dire non héritières d’une filiation agricole, a un peu modifié la représentation du paysage des chefs d’exploitation », relève Valéry Rasplus. 52 % des femmes cheffes d’exploitation sont enfants d’agriculteurs, contre environ 80 % pour les hommes.

L’exaspération est d’ailleurs encore plus vive chez les nouvelles installées. « Parmi les entrantes, il y a une plus grande porosité avec le féminisme. C’est lié à leur parcours. Soit elles sont elles-mêmes militantes féministes, soit elles se sont acclimatées aux grilles de lecture du genre au cours de leurs études, dans un précédent travail, ou parce qu’elles ont vécu plusieurs années en milieu urbain. Il y a une culture féministe préalable à l’installation agricole qui produit du mouvement », résume Clémentine Comer.

Ce que confirme Annie Ong, l’une des agricultrices du documentaire Croquantes, présente depuis la création du groupe femmes du Civam de la Loire-Atlantique en 2013 : « Le groupe a évolué avec l’arrivée de jeunes qui ont un peu bousculé les anciennes. Elles ont apporté un souffle nouveau qui a pu nous secouer dans notre façon de voir les choses. »

Écoféminisme affirmé

Au « féminisme silencieux » de leurs aînées – formule de la sociologue Rose-Marie Lagrave, pionnière de l’analyse de la place des femmes dans l’agriculture dans les années 1980 – s’oppose un féminisme beaucoup plus affirmé chez les jeunes générations.

Pour Rose Ehrhardt, 26 ans, salariée agricole installée à Malansac (Morbihan), c’est une évidence d’appliquer les raisonnements féministes à son métier et à la vie en milieu rural : « Le féminisme est quelque chose dans lequel je crois, je suis entourée de personnes qui pensent la même chose. » Mi-septembre, elle était à la Rencontre des travailleuses de la terre.

« Apprendre des tâches très genrées en non-mixité, ça permet de prendre vraiment l’outil en main, sans se sentir jugée. »

« Ça fait des années que je participe à des événements en mixité choisie. C’est fou, d’ailleurs, d’y rencontrer des femmes qui viennent pour la première fois et se rendent enfin compte de l’ampleur des inégalités. » Elle a aussi participé à des ateliers autour d’activités « pour lesquelles, en tant que femmes, on n’a pas été éduquées », comme le tronçonnage.

C’est également le cas des « croquantes » du documentaire. « J’en étais malade de ne pas savoir conduire un tracteur. Maintenant, je suis autonome si mon conjoint a un problème, même si je déteste toujours autant qu’avant, s’amuse Gwenaëlle Falchi. Apprendre des tâches très genrées en non-mixité, ça permet de prendre vraiment l’outil en main, sans se sentir jugée. »

En se formant en ergonomie ou en soudure, ces agricultrices ont trouvé des trucs et astuces pour avoir moins besoin d’employer la force, pour ajuster les outils à leur hauteur, etc. La formation en non-mixité est d’ailleurs en train de devenir un pilier pour que les femmes trouvent leur place dans le milieu agricole sans forcément avoir besoin des hommes à leurs côtés.

Cette émancipation contribue à ce qu’elles se sentent légitimes à changer aussi les contours de l’agriculture. Dans ces groupes non mixtes, il est souvent question de prendre soin de soi, mais aussi de son environnement. « Les initiatives et les échanges tendent à remettre en cause le modèle agricole dominant de l’agriculture intensive, en monoculture sur de grandes surfaces, afin de privilégier des modèles plus soucieux et attentionnés de l’environnement et des paysages », décrit Valéry Rasplus.

Oppressions

Clémentine Comer abonde : « Les nouvelles générations d’agricultrices installées s’orientent plutôt vers des productions plus faiblement mécanisées, vers des fermes bio, avec des ateliers de diversification comme de la transformation ou de la vente directe. »

L’écoféminisme devient même clairement un horizon politique. Ce mouvement fait le lien entre l’oppression des femmes et celle de la nature, en remettant en cause les systèmes d’oppression masculins. « Pour beaucoup de ces femmes, s’engager dans le métier, c’est opérer un alignement de valeurs qui inclut aussi bien l’attention aux écosystèmes, à la justice sociale ou à l’épanouissement au travail », décrit Clémentine Comer.

Lors d’une manifestation du 8 Mars – journée internationale des droits des femmes –, des membres du groupe femmes du Civam 44 brandissaient une banderole qui proclamait : « Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête. »

(1) Les photos illustrant cet article sont issues de ce documentaire.

Pour aller plus loin…

Tour de France : Franck Ferrand, commentateur réac’ toujours en selle

La CGT et le Tour de France : quand sport et luttes se marient bien

« Ils parlent d’échange de migrants comme si les personnes étaient des objets »