Le poison paternel

Après avoir exploré le consentement avec la vague #MeToo, la philosophe britannique Katherine Angel décortique dans son nouvel essai la figure du papa dans la culture populaire, une figure ambivalente qui imprime sur la famille une marque indélébile.

dans l’hebdo N° 1747 Acheter ce numéro

© Sigrid Olsson / AltoPress / PhotoAlto via AFP.

Fille à papa. Les femmes et leur père / Katherine Angel, traduit de l’anglais par Caroline Nicolas / Éditions du Détour / 114 pages, 15,50 euros

Tout commence par le scandale Weinstein, du nom de ce producteur de cinéma américain, condamné ce 23 février à seize ans de prison pour viols. Les premières accusations déclenchent en 2017 le mouvement #MeToo (1).

Demain le bon sexe. Les femmes, le désir et le consentement, Katherine Angel, traduit de l’anglais par Caroline Nicolas, Éditions du Détour, 2022.

Dans la foulée, la femme de Weinstein quitte son mari, et Katherine Angel, philosophe et historienne de la sexualité, se questionne : et ses filles ? « On peut quitter un mari, mais pas un père », écrit-elle dans les premières pages de son dernier livre, Fille à papa, les femmes et leur père.

Ainsi commence l’exploration des « Daddy issues » – problèmes de père –, soit la tendance de certaines femmes à chercher chez leurs partenaires sexuels des composantes de leur propre père. Katherine Angel ne la questionne toutefois pas du point de vue des filles, mais de celui des pères.

Elle invoque la féministe new-yorkaise Valerie Solanas qui, dans SCUM Manifesto, son manifeste culte de 1967, opposait la figure masculine « brute moralisatrice et gesticulante » à celle du père « moderne et civilisé ». Or, nous dit Katherine Angel, ce dernier pourrait s’avérer tout aussi dangereux. Car il est facile de s’opposer à une brute. À un père moderne, impliqué et aimant, beaucoup moins.

« Il faut maintenir le père moderne et civilisé sur la sellette », alerte la philosophe. Car s’ils sont devenus les « défenseurs héroïques du droit des femmes », explique-t-elle, c’est toujours « une défense qui se confond avec la pureté de leurs filles », qui « repose sur le fait que ces pères s’identifient à une masculinité prédatrice qu’ils désavouent cependant désormais ».

Ils l’incarnent même en s’opposant à celle des autres hommes tentés d’entrer dans la vie de « leurs » filles. Car il s’agit d’une possession.

La philosophe examine l’expression de ces mécaniques dans la culture populaire. Elle observe dans les romans, séries, effigies médiatiques, les « violences infligées aux femmes au nom de leur protection » et la manière dont le père – et par conséquent l’homme – se maintient comme unique « voie d’accès à la réalité ».

Dans Le Père de la mariée, sorti sur les écrans en 1992, Steve Martin joue un père en conflit avec son futur gendre. Comme dans de nombreuses histoires similaires, le téléspectateur est invité à compatir avec « l’horreur ressentie par ce père devant la sexualité émergente de sa fille et sa capacité décroissante, à lui, à la contrôler ».

Ce père, nous dit Angel, « n’est pas en train d’éduquer sa fille aux mœurs déplorables des hommes, mais de les présenter avec fierté aux spectateurs ». Il se glisse même pernicieusement dans la peau d’un amant rejeté. Et sa fille adulte, bien loin d’Œdipe, reste pourtant piégée dans l’image symbolique de la jeune femme après qui le père courait quand il était jeune.

L’amour d’un père se révèle dans sa jalousie. Voilà l’idylle incestueuse sur laquelle on nous encourage à fantasmer !

Ce « remplacement » questionne la capacité incestueuse de la figure paternelle. Or l’agressivité qui en découle est encore vue comme « attendrissante » car liée au sentiment d’amour. « L’amour d’un père se révèle dans sa jalousie », affirme Katherine Angel. « Voilà l’idylle incestueuse sur laquelle on nous encourage à fantasmer ! »

Antidote

Et cette idylle est ancrée dans notre culture. Katherine Angel cite ainsi les travaux de Marian Roalfe Cox, folkloriste anglaise de la fin du XIXe siècle, qui étudia les récits populaires qui inspirèrent Charles Perrault et les frères Grimm, avant Walt Disney.

Dans les plus anciens, « les héroïnes quittent leur foyer tout aussi souvent à cause du désir incestueux d’un père que de la tyrannie d’une belle-mère », constate la philosophe. Or ce conflit ancestral a été occulté. « Les pères incestueux ont été gommés des recueils. »

Alors, quand l’écrivaine américaine Kathryn Harrison raconte, dans Le Rapt, sa relation incestueuse avec son père, la presse la fustige pour avoir levé le « dernier tabou ». Elle décrit le piège tendu par un père, absent de son enfance, qui lui administre à 20 ans un baiser goulu : « Piqûre fatale […] afin de pouvoir me dévorer. Afin que je désire être dévorée. » Les pères inscrivent leurs marques. « Est-il seulement possible de s’affranchir du père, ou est-il à jamais intériorisé ? » se demande l’auteure.

Convoquant l’icône féministe Virginia Woolf ou encore le pédiatre Donald Winnicott, Angel tente d’imaginer un antidote aux dérives de la famille patriarcale. Une figure paternelle dépouillée de son rôle dominant, suffisamment bienveillante pour permettre à ses enfants de se libérer.

Les autres livres de la semaine

Parcours de juifs antisionistes en France, Union juive française pour la paix, Syllepse, 116 pages, 10 euros.

S’il ne fallait retenir qu’une phrase parmi ces témoignages publiés par l’Union juive française pour la paix, ce serait peut-être celle-ci, poignante, découverte un jour par Clotilde Aleinick dans sa boîte aux lettres : « J’ai le regret de t’annoncer que tu n’es plus notre fille. » La vie de cette femme dit les drames qui ont agité ces générations de jeunes juifs de l’après-guerre. Un Palestinien lance un appel dans un journal à un juif ou une juive pour qu’il ou elle promeuve avec lui l’alliance entre les deux peuples. Le reniement maternel survient quand la mère découvre la réponse de sa fille.

C’est peu dire, pourtant, que Clotilde avait été sioniste. Engagement dans le mouvement de gauche Hashomer Hatzaïr, alya en Israël, installation dans un kibboutz rustique du Néguev. Parcours classique d’une jeune Française des années 1960. C’est la contradiction entre le discours des mouvements français et la réalité découverte en Israël qui la conduit « hors des sentiers tracés de l’adhésion inconditionnelle ». Une tranche de vie parmi vingt autres que l’on retrouve dans ces Parcours de juifs antisionistes en France, restitués à la première personne, qui rendent compte de l’histoire de celles et ceux qui ont eu le courage, au nom de l’idée qu’ils se font du judaïsme, de rompre avec le sionisme. Quand les drames personnels s’ajoutent aux tragédies de l’histoire. Un superbe roman du siècle.

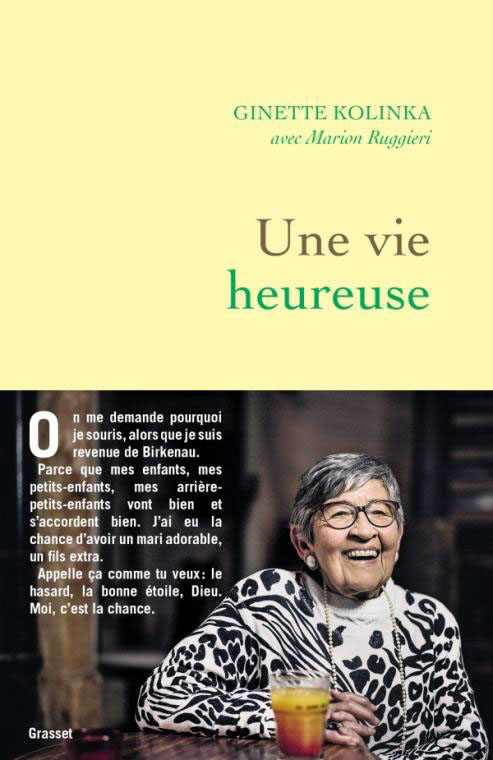

Une vie heureuse, Ginette Kolinka (avec Marion Ruggieri), Grasset, 96 pages, 14 euros.

78599. Toujours sur son bras. Enfant, son fils Richard, futur batteur du groupe Téléphone, lui a un jour « avoué croire que toutes les mamans avaient un numéro tatoué sur le bras ». À 97 ans, Ginette Kolinka fait visiter à la journaliste Marion Ruggieri l’appartement parisien où elle a vécu toute sa vie. Sauf de 1942 à 1945, années de fuite en « zone libre » puis de déportation à Auschwitz. Dans ce livre vraiment écrit à quatre mains, chaque pièce est l’occasion de revenir sur sa « vie heureuse », en dehors du temps où elle n’y vivait pas, à travers photos, objets et même certains meubles laissés par les collabos qui l’occupèrent. Même si « la déportation, tout le temps, tu y retournes. Une pièce invisible ».

Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »