Manu Dibango : un gars hybride

Manu Dibango. Conversations avec Yves Bigot, retrace le parcours fascinant du musicien camerounais, entre pouvoir libérateur de la musique et réflexions sur ses identités.

dans l’hebdo N° 1747 Acheter ce numéro

© Sia KAMBOU / AFP.

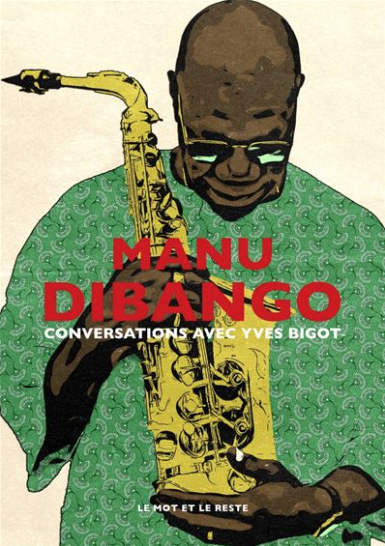

Manu Dibango. Conversations avec Yves Bigot / Le mot et le reste / 170 pages, 19 euros.

Livre d’entretiens, Manu Dibango. Conversations avec Yves Bigot débute par une série de souvenirs. Un temps directeur de Fnac Music Productions, Yves Bigot retrace ses entrevues avec le musicien et évoque les relations qui les unissaient.

Parmi ces souvenirs, il y a d’abord une discussion aux Francofolies de La Rochelle lors de laquelle Bigot propose à Dibango d’enregistrer un disque « panafricain », rassemblant des musiciens originaires de différents pays du continent et dont la pochette reproduirait celle de Survival de Bob Marley.

L’album, Wakafrica, sera bel et bien enregistré, mais Dibango se montre au premier abord sceptique : « Comment rêver de panafricanisme là où les nations sont encore sous la coupe du tribalisme et où le complexe colonial continue de mettre le Blanc au-dessus du Noir ? »

Après cette première discussion, plusieurs rencontres ont lieu pour des concerts parisiens, au Palace ou au Grand Rex, à l’occasion du « Safari symphonique » durant lequel Dibango mêle musique africaine, jazz et compositions classiques.

Yves Bigot sera aussi partie prenante d’une mise en contact informelle avec Carlos Santana, à l’issue de laquelle le guitariste aurait affirmé qu’« on mésestime le rôle primordial joué par Manu Dibango dans l’essor des musiques noires contemporaines ».

Enfin, Bigot évoque un dernier rendez-vous dans un café parisien, au Canon de la Nation, quelques mois avant le décès du musicien, mort du covid en mars 2020. Manu Dibango s’y rend pour le compte de la revue Schnock et, au cours de la discussion, il montre à son interlocuteur une photo de classe. Sur celle-ci, il est entouré de sa promotion de 1952, au lycée Jean-de-La-Fontaine de Château-Thierry, dans l’Aisne.

Le musicien s’y affiche impeccablement habillé, entouré d’élèves blancs et noirs. La photo sous les yeux, il insiste : sa situation à l’époque n’avait rien à voir avec celle des immigrés venus en France plus tard. Le traitement réservé aux Africains en France a changé après les indépendances, et l’histoire coloniale est une affaire bien complexe. Tout est une question de détails, et il faut toujours prendre en compte le déploiement spécifique des rapports de pouvoir à un moment donné.

Au cœur de la globalisation culturelle et des migrations

Les débats autour des identités, des migrations, des relations avec l’Afrique, la France et les différents pays que le musicien a visités sont au cœur des discussions qui, dans ce livre, animent Manu Dibango et Yves Bigot. Construit en suivant la chronologie, le texte montre le parcours du musicien et fait de lui un acteur – que les anthropologues appelleraient « nœud » – au cœur de la globalisation culturelle et des migrations.

Dans sa trajectoire, Dibango a su tisser des liens entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Il a créé des connexions entre les cultures, forgé des réseaux et diffusé sa musique sur l’ensemble du globe. Par ailleurs, en dirigeant ses orchestres d’une main de maître, il a formé des musiciens, présenté des artistes les uns aux autres et, à terme, constitué de nouvelles connexions entre des musiciens dispersés aux quatre coins de la planète.

Manu Dibango est né à Douala, au Cameroun, en 1933. Sa mère est couturière, son père fonctionnaire, et avec eux il fréquente assidûment l’église protestante de son quartier. Le jeune Manu intègre la rigueur d’une colonie passée de la domination allemande à celle de la France et gardera de cette éducation un goût pour l’ordre : « Je ne suis pas tellement latin, dit-il. J’apprécie la méthode allemande, organisée, le travail bien fait, dans tous les domaines. »

Enfant, il découvre la musique avec, d’un côté, une affection pour les chœurs de Bach et d’Haendel qu’il entend à l’église et, de l’autre, un intérêt pour la rumba congolaise qu’il écoute à la radio : « Les Belges ont fait beaucoup de conneries, raconte-t-il, mais, avec Radio Congo, ils ont répandu la musique congolaise dans toute l’Afrique centrale… Un sacré vecteur d’influence. »

Puis, en 1949, les Africains ayant désormais l’autorisation de voyager vers la France, Manu Dibango prend la route de la Sarthe, où il a un correspondant : un instituteur. L’adolescent est alors âgé de 15 ans et il décrit la traversée comme un voyage de « vingt et un jours de bateau de Douala à Marseille, avec des escales partout, de Lagos jusqu’à l’Algérie, qui te préparent progressivement au monde occidental ».

À son arrivée, il se perd à Marseille et monte en train jusqu’au Mans. Dans la Sarthe, il est « le premier Noir depuis les GI américains ». Il travaille à la ferme, découvre la chanson française et le jazz, fréquente le lycée et prend conscience de son don pour la musique, passant de l’harmonica à la mandoline, du piano au saxophone, dont il fait son instrument de prédilection.

Sa carrière de musicien le mène ensuite à Paris, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, où il fréquente Boris Vian et croise Dizzy Gillespie, à propos duquel il a cette bien belle phrase : « Rien que de le regarder nettoyer sa trompette est un bonheur. » Puis après un passage en Belgique, où il rencontre son épouse, il dirige un orchestre au Congo et rentre en France, où il intègre le groupe de Nino Ferrer.

Je faisais quand même l’affaire : personne n’avait de Noir dans son orchestre.

Dibango apprécie le chanteur, dont il reconnaît le talent de chef d’orchestre, mais il ironise sur sa position au sein du groupe : « Nino voulait être Noir, précise-t-il, mais sa musique, c’est celle de ceux du Mississippi. Ce n’était ni celle des palmiers et des cocotiers, ni celle de Barbès. Mais je faisais quand même l’affaire : personne n’avait de Noir dans son orchestre. »

Pour Manu Dibango, le succès international viendra peu de temps après, en 1972. « Soul Makossa », initialement face B d’un titre en soutien à l’équipe camerounaise de football, devient un tube aux États-Unis et lui donne l’occasion de se produire à l’Apollo Theater de Harlem en première partie des Temptations et d’accompagner Celia Cruz et Ray Barretto dans leur tournée en Amérique latine.

La destinée du morceau est bien connue et un chapitre du livre est consacré à cette affaire. Le titre est volé par Michael Jackson. Un vol maudit et béni à la fois, puisqu’il a permis à Dibango de marquer profondément des générations d’artistes américains : « Encore récemment, explique-t-il, j’ai rencontré un musicien de George Benson qui m’a dit que sa vocation lui venait de la ligne de basse de “Soul Makossa”. »

Chemin faisant, à travers les étapes de sa carrière, Manu Dibango se forge une personnalité qu’il conçoit avant tout comme le reflet de son amour pour la musique. Avant d’être camerounais ou africain, je suis musicien, pourrait-il dire, et c’est la musique qui guide ses mouvements, ses circulations et ses collaborations.

Identités forgées

Toutefois, au gré de ses expérimentations, Manu Dibango n’a cessé de se confronter aux identités qu’on a voulu lui imposer et à celles qu’il s’est lui-même forgées. Dibango n’est pas un musicien africain, explique-t-il. Sa première musique n’est pas celle de l’Afrique. Il ne joue pas de kora ou de djembé. Manu Dibango n’est pas un jazzman. « Pour l’être, il ne faut faire que ça. Cela demande une très grande rigueur. »

Il n’est pas non plus un artiste de variété. Du fait de sa couleur de peau, chez Dick Rivers ou Nino Ferrer, il est toujours à la marge et on l’utilise pour certifier l’authenticité d’une musique qui regarde vers l’Amérique en n’hésitant pas à laisser planer un doute dans le public : ce saxophoniste est-il africain ou africain-américain ? Dibango n’est pas français, puisqu’à l’indépendance il est devenu camerounais et que son pays n’autorise pas la double nationalité.

Enfin, il est et n’est pas panafricain. Les deux en même temps. À la fois héritier d’une Afrique prénationale et pessimiste quant aux tentatives politiques de créer une unité africaine. De toutes ces affiliations en creux, Dibango tire alors une conclusion. À l’image des cultures qu’il embrasse, il est multiple. « On me reproche d’être versatile, s’exclame-t-il, mais je ne veux pas être prisonnier. Je me considère comme un gars hybride. » Une hybridité qui informe chaque page de ce passionnant ouvrage.

Pour aller plus loin…

« Ô Guérillères », le soulèvement des femmes

Kananayé, la musique en partage

Festival « Convivencia », rencontre avec Shamaly, rappeur palestinien