Les histoires d’amour se passent, en général

Dans son nouveau roman, François Bégaudeau traite de l’expérience amoureuse telle que, selon lui, beaucoup de gens la vivent : on traverse l’existence côte à côte « sans crise ni événement ». L’ouvrage témoigne d’une vraie acuité sociologique sur la consommation et les pratiques culturelles, mêlées à la vie conjugale.

dans l’hebdo N° 1775 Acheter ce numéro

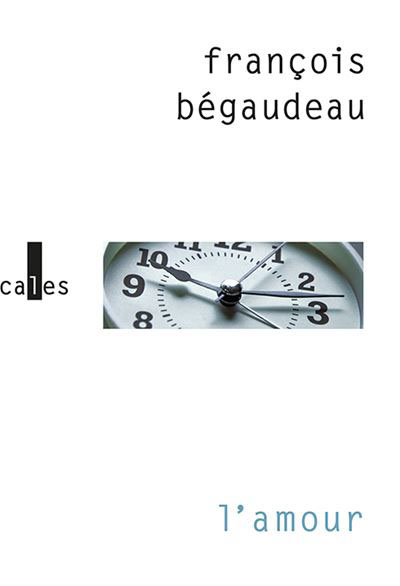

L’Amour, François Bégaudeau, Verticales, 96 pages, 14,50 euros.

« T’aurais pu être écrivain, lui dit un jour Aline. Peut-être mais pour raconter quoi ? » Rien d’autre, précisément, que la routine : car la plupart des histoires d’amour se passent d’événements. C’est ce que François Bégaudeau, dans ce très beau livre de la rentrée littéraire qu’est L’Amour, choisit de raconter. Jeanne et Jacques, les époux Moreau, vont s’aimer sans se consumer d’amour, compagnons mais pas vraiment éperdus ; ainsi va la vie, les « printemps qui reviennent et qui repartent (1) ». Le modèle romantique de la passion, celui, par exemple des Fragments d’un discours amoureux ou des Souffrances du jeune Werther, est renvoyé au statut d’exception. L’amour, bien au contraire, nous semble une modalité de la vie, douce au point de faire corps avec le temps qui passe et d’être, pour la plupart des gens, le mouvement dans lequel ils traversent l’existence.

Expression que l’on retrouve dans la note que l’auteur a fait paraître en quatrième de couverture de l’ouvrage.

Du temps et de la vie : Jeanne et Jacques ne parlent que de cela, leur histoire est toute littérale, toute collée aux états du petit monde des Pays de la Loire qu’ils habitent. Une canalisation remplacée, la clientèle d’un restaurant, un match de basket… Jamais d’incendie dans ces conversations, on parle du monde et, surtout, des choses. Ces deux-là se sont en effet rencontrés dans la France pompidolienne, à l’époque où l’on prête allégeance à la société de consommation, mondialisée, standardisée. Nanti d’un pouvoir d’achat honorable, on se rend dans les Jardiland, les Monsieur Meuble, on est client de cette massification des produits culturels qui sacre Claude François, Serge Lama, Angélique, marquise des anges, Robert Redford ou Richard Cocciante.

Bégaudeau se livre avec brio à cet exercice de sociologie des pratiques de consommation et des pratiques culturelles – on reconnaît ce fameux mousseux consommé comme ersatz du champagne, dont Christiane et Claude Grignon, dans leur étude des styles d’alimentation, avaient souligné l’importance pour les classes populaires. Mais Bégaudeau montre plus largement comment la mise en couple et les rituels de conjugalité héritent des modes de régulation du capitalisme. À l’époque, les unités productives demeurent encastrées dans les structures sociales locales. Les entreprises, les banques et l’État opèrent dans des configurations particulières qui ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui. Celles-ci voient fleurir la société de consommation, la culture de masse, influençant les rapports amoureux. Bégaudeau rejoint par là la grande hypothèse de la sociologue Eva Illouz : « Sans suggérer un lien de causalité simple et direct entre les deux, l’histoire du capitalisme et celle des formes amoureuses sont très similaires (2). »

On renvoie ici au premier chapitre de La Fin de l’amour. Enquête sur un désarroi contemporain, d’Eva Illouz, Seuil, 2020.

Difficile de ne pas opposer au romantisme échevelé de Werther, dont Bégaudeau fait son antimodèle, un autre état, plus contemporain, des relations amoureuses : le non-amour, qu’Eva Illouz a beaucoup traité. L’époque a voulu qu’un autre roman de cette rentrée littéraire, Western, de Maria Pourchet, se saisisse de la dérégulation des relations amoureuses à travers le personnage d’Aurore, qu’on trouve ainsi définie, page 127 : « Dire que j’ai loué des chambres à mon vrai nom, traîné des amours sans raison et parfois même sans plaisir. J’ai traîné des types dans la rue dont la main était molle, j’ai donné des horaires, des consignes, à genoux, plus loin, casse-toi, ils ont obéi. Mon désir ne m’a plus menée qu’à moi-même, à me toucher dans la baignoire, et bientôt nulle part. »

Vertu politique de la quotidienneté

Dans l’ouvrage de François Bégaudeau, les indices d’un capitalisme en mutation sont nombreux : d’abord ces icônes et sex-symbols cités plus haut, dont Illouz montre qu’ils ont participé à la libéralisation du désir ; les nouvelles technologies, que Jeanne et Jacques s’approprient bon an mal an ; le départ de leur fils, Daniel, pour la Corée du Sud, condition d’une nette ascension sociale et manière de figurer aussi le délitement de certaines solidarités locales… On sait que ces mutations sont concomitantes à la révolution sexuelle ayant « scindé les rencontres amoureuses en trois logiques, institutions et discours culturels différents : les marchés du mariage, les expériences émotionnelles et les pratiques sexuelles(3) ». L’histoire des Moreau témoigne du monde d’avant, celui du continuum entre ces trois logiques ; son ciment, c’est à la fois la morale religieuse, pas tout à fait disparue, l’amour courtois et ses succédanés, le pragmatisme de l’époque. Leur relation tient, parce que c’est comme ça.

Ibid.

On connaît François Bégaudeau, voilà pourquoi on ne résiste pas à l’envie de poser cette question : L’Amour est-il un livre politique ? Il l’est, assurément, à condition de comprendre sa démarche idéaltypique. On sait bien que l’amour n’est pas simple, qu’il a son lot de violences, de vexations, dont l’ouvrage parle aussi. Les Moreau n’existent pas, ou n’existeront jamais si lointainement. Reste que toute leur histoire redonne une vertu politique à la quotidienneté, qu’une partie du marxisme avait pu totalement rejeter, voyant dans la vie quotidienne la plus sûre assise du capitalisme, de la servitude volontaire à la consommation.

Leur relation tient, parce que c’est comme ça.

Ce sont bien pourtant à ces choses, à ces icônes, à ces marques que s’accrochent les conversations de Jeanne et Jacques. Ils y trouvent les prétextes de leur babillage et, au fond, leur dignité. Ils sont braves, l’un, l’autre, et ces quatre-vingts pages d’instants de vie tendent entre eux bonheurs et malheurs ; on se marie, on enterre ceux qu’on aime et, surtout, on avance : nous, lecteurs, eux, Moreau, avec cet entrain où l’on découvre l’autre nom du courage. Ils ont des péchés, bien sûr – Jacques, à la fin de sa vie, cède à des jugements racistes –, mais ils ne sont pas obscènes. Ils ont fait ce qu’ils devaient, loin de tous ces gâchis dont les vies modestes seront toujours indemnes.

Pour aller plus loin…

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »

Les intellectuels trumpistes au cœur de la nouvelle droite américaine